Здравствуйте, уважаемые читатели и гости блога «сайт»!

Сегодня мы разбираем такую непростую тему, как политическое и экономическое развитие СССР в 20-30 годы.

Советское государство в первой половине 20-х годов XX века

Кризис конца 1920 — начала 1921 года

Состояние экономической и социальной сферы РСФСР по окончании Гражданской войны оставляло желать лучшего. Многим заводам и месторождениям был нанесен серьезный ущерб, значительно сократилось население, уменьшилось количество возделываемых земель. К тому же правительство не сразу осознало провал политики «военного коммунизма», так как после победы большевиков «продотряды» продолжали изымать продукцию у населения, а власти предпринимали действия, противоречащие требованиям рабочих и крестьян (подготовка к отмене денег, усиление распределительной экономической политики). Все это привело к голоду в 1921 году и началу забастовок. После подавления восстания матросов в Крондштадте (март 1921) правительство начало предпринимать меры по восстановлению экономики и удовлетворению требований народа.

Новая экономическая политика

На X съезде РКП(б) (март 1921) Ленин предложил новую экономическую политику. Она состояла в создании многоукладной экономики при сохранении главных «рычагов» в руках правительства (внешняя торговля, централизованная денежная система, государственный сектор в промышленности).

Главными целями НЭП были:

- Устранение социальной напряженности

- Предотвращение разрухи и выход из кризиса

- Создание базы для построения социалистического общества

И для их достижения правительству пришлось отступить от некоторых положений Декретов, принятых в октябре 1917 года, а именно:

- Отменить всеобщую национализацию

- Ослабить централизацию в экономике

- Возродить частную торговлю

Для быстрого восстановления экономики необходимо было увеличить количество средств, поступающих в государственный бюджет, а также предоставить гражданам больше возможностей эти средства заполучить. С этой целью были проведены следующие мероприятия:

- Замена продразверстки на продналог (меньше в 2 раза)

- Разрешение на сбыт сверхплановой продукции

- Разрешение на открытие и аренду мелких и средних предприятий

- Предоставление концессий

- Нацеливание гос. предприятий на самоокупаемость

- Разрешение на аренду земли и использование наемного труда

Произошли некоторые изменения в банковской системе:

- Появление частных банков

- Выпуск и принудительное распространение гос. займов

- Денежная реформа в 1922 году – сокращение объема выпуска бумажных денег (эмиссии) и введение советской купюры 10 рублей

Естественно, экономические реформы не обошлись без преобразований в социальной сфере:

- Принятие нового кодекса законов о труде (1922) (отмена всеобщей трудовой повинности, введение свободного найма)

- Реформа системы оплаты труда – введение тарифной сетки

- Прекращение трудовой мобилизации

Новая экономическая политика вскоре дала свои положительные результаты : стремительно развивалась легкая промышленность, улучшились условия жизни населения, началась отмена карточек. Но все это решало лишь одну из поставленных задач нэпа – преодоление разрухи.

НЭП стала причиной возникновения разногласий внутри партии, что грозило ее разладом. Одни выступали за расширение хозяйственных прав профсоюзов и демократизацию управления («рабочая оппозиция»). Другие стояли за полную централизацию управления и ликвидацию профсоюзов (Троцкий). Во избежание усиления сил оппозиции правительство провело «чистку» среди членов партии. Также многие деятели культуры, которые не поддерживали политику большевиков, были высланы из страны (1922 год «философский пароход»).

Несмотря на декрет об отделении церкви от государства, Советское правительство всеми способами пыталось взять контроль над РПЦ и даже ликвидировать ее. В 1922 году во время массового голода у церкви изымали имущество. Усилилась пропаганда атеизма, началось преследование священников и разрушение храмов.

Все эти вышеописанные действия можно назвать одним словосочетанием – устранение оппозиции правящей партии. И итогом этих мероприятий стало укрепление однопартийной системы и установление диктатуры ЦК РКП(б).

Итоги внутренней политики начала 20х годов

Первое время НЭП оказывала положительное влияние на экономику. Но вскоре данная политика вызвала определенные трудности.

Сельское хозяйство по-прежнему преобладало над промышленностью. Страна нуждалась в повышении обороноспособности, тяжелая отрасль требовала больших капиталовложений. Правительство попыталось решить эту проблему следующим образом: на промышленные товары устанавливалась очень низкая закупочная цена, но в то же время цены её сбыта сильно завышалась. Это фактическое выкачивание денег породило проблему появления на рынке дорогих товаров низкого качества, которые население отказывалось покупать (кризис сбыта в 1923 году). К этому добавился кризис цен 1924 года, когда крестьяне не согласились продавать зерно государству по низким ценам, желая получить за товар больше выгоды на рынке. Все это привело к сокращению экспорта сельхоз продукции, как следствие лишило государство средств на закупку заграничного промышленного оборудования.

В ответ на это государство усилило централизацию управления, ограничило свободу предприятий, увеличило налоги и цены, то есть приступило к свертыванию политики.

Но правительство не могло просто так сознаться перед народом в своих ошибках, поэтому партийное руководство объявило «врагов народа» (зажиточные крестьяне, агрономы, инженеры, нэпманы) причиной своих неудач и начало их преследовать.

Образование СССР

Перед образованием Союза Советских Социалистических Республик между некоторыми из государств, вошедших в него, уже существовали экономические и политические связи.

В период Гражданской войны Россия заключила союз с Украиной и Белоруссией(1919), по которому страны обязывались оказывать военную и политическую помощь в противостоянии антисоветским силам. После Гражданской войны между государствами сохранились политические и усилились экономические связи.

В 1922 году Азербайджан, Армения и Грузия образовали Закавказскую советскую социалистическую федерацию. Принципы Конституции ЗСФСР были такими же, как и у РСФСР.

Для совместного восстановления и развития хозяйства, улучшения обороноспособности и укрепления социалистического строя связи между республиками требовали выхода на новый уровень.

В декабре 1922 года состоялись съезды Советов во всех республиках, которые приняли предложение Ленина о создании союзного государства федерации равноправных республик.

30 декабря 1922 года прошел Первый Всесоюзный съезд, утвердивший Декларацию и Договор об образовании СССР. Первыми в советский союз вошли РСФСР, ЗСФСР, Украинская и Белорусская ССР.

В январе 1924 года Второй съезд утвердил Конституцию СССР.

В следующем посте, посвященном истории России мы разберем тему «Внешняя политика СССР в 20-30 годы», поэтому подписывайтесь на обновления сайта и нажимайте на кнопочки социальных сетей. Ну а сейчас мы предлагаем Вам ознакомиться с видеоуроком по политической жизни СССР в 20-30 годы. Для его просмотра поставьте лайк в одной из Ваших социальных сетей:

ЛЕКЦИЯ – 14

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР В 20-30-е ГОДЫ XX ВЕКА

План:

Внешняя политика 20-х годов НЭП Образование СССР Социально-экономические преобразования в 30-е годы. Индустриализация. Коллективизация. Становление режима личной власти Сталина1. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 20-Х ГОДОВ

Цели внешней политики :

Подготовка мировой пролетарской революции и

Установление мирных отношений с другими государствами.

нарком иностранных дел во главе с (в гг.)

Дипломатическое признание СССР. Экономические, политические и другие соображения требовали от западных правительств нормализации дипломатических отношений с Россией. К 1924 году Россию в Европе де-юре признали: Великобритания, Франция, Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, в Азии - Япония, Китай, в Латинской Америке - Мексика и Уругвай. Всего за гг. Россией было заключено 40 соглашений и договоров.

Советско-британские и советско-французские отношения носили нестабильный (амплитудный) характер . 8 мая 1923 г. в связи с задержанием английских рыболовецких судов в водах Белого моря , английское правительство вручило ультиматум министра иностранных дел лорда Д. Керзона с требованиями прекращения антибританской пропаганды на Востоке, отзыва советских представителей из Ирана и Афганистана, уплаты компенсации за задержку траулеров и расстрел в 1920 г. английских шпионов. В 1927 г ., после инцидента на лондонской квартире Англо-русского кооперативного общества (АКРОС), Англия разорвала дипломатические отношения с СССР.

Отношения со странами Востока и Азии . России удалось заключить серию равноправных договоров со странами Востока. В 1921 г . были заключены советско-иранский и советско-афганский мирные договора и договор о дружбе с Турцией . В достигнутых соглашениях провозглашался принцип невмешательства во внутренние дела друг друга. Советское правительство заявляло об отмене всех заключенных царской Россией договоров и конвенций и обязалось предоставить материальную помощь правительствам этих стран. Так, Ирану было передано имущества на сумму 582 млн. зол. рублей, Турции предоставлялась финансовая помощь в размере 10 млн. золотых рублей.

В 1921 г . после установления народно-революционной власти в Монголии , было подписано соглашение об установлении с ней дружественных отношений. В начале 20-х годов советское правительство активно поддерживало также национально-освободительное движение в Китае под руководством партии Гоминьдан. Однако начало борьбы Гоминьдана и его руководителя Чан Кайши против созданной в 1921 г. Компартии Китая привели к разрыву отношений между СССР и Гоминьданом. Хотя в 1924 г. были установлены дипломатические и консульские отношения с пекинским правительством Китая, в 1925 г. подобные отношения были установлены с Японией (Япония получила право на эксплуатацию 50% площади нефтяных месторождений на Северном Сахалине).

Борьба за разоружение. Советский Союз все более активно включался в процесс международных отношений. С середины 20-х гг. СССР становится участником борьбы за разоружение, началось его сближение с Лигой Наций (международной организацией, созданной в 1919 г. по инициативе президента США В. Вильсона). С 1926 г . советская дипломатия участвовала в работе подготовительной группы Комиссии по разоружению. В конце 20-х гг. СССР выдвинул требования всеобъемлющей ликвидации вооруженных сил и военного производства, сокращения армий (впервые с этим предложением СССР вышел еще в 1922 г.), ликвидации морских и сухопутных баз. Однако данные инициативы не были приняты странами Запада. В 1928 г . СССР присоединился к пакту Келлога (госсекретарь США) - Бриана (французский министр иностранных дел) о запрещении использования войны как средства урегулирования международных споров и орудия национальной политики.

Итоги:

Первое десятилетие русской революции характеризовалось политикой двойного стандарта в международных отношениях. Изменившаяся после войны геополитическая ситуация в мире привела к переоценке внешней политики советским руководством. В ней идеологические цели постепенно уступали место прагматическому курсу.

В результате большевистские лидеры оказались в состоянии использовать соперничество между крупнейшими европейскими державами и отразить военными, дипломатическими и экономическими средствами попытки удушения революции. В течение 20-х годов советское правительство сумело в основном преодолеть дипломатическую изоляцию, добиться признания де-юре со стороны ряда стран мира и развернуть торговое сотрудничество с капиталистическими странами.

2. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Причины:

Недовольство крестьян продразверсткой, о чем свидетельствуют вооруженные выступления крестьян против новой власти

Недовольство солдат, матросов, рабочих чрезвычайными мерами политики военного коммунизма (голод рабочих)

Хозяйственный и политический кризис системы «военного коммунизма» требовал коренного изменения экономической политики советского государства

НЭП – система взаимосвязанных мер, которая охватывает все сферы экономики.

Цель: восстановить в кратчайшие сроки разрушенную экономику страны и принять меры для ее дальнейшего развития.

Начало этой политике положило решение о замене продразверстки натуральным налогом, принятое на Х съезде РКП(б) в марте 1921 г. Первоначально нэп рассматривался большевиками как временное отступление , вызванное неблагоприятным соотношением сил. В разряд отступлений включался возврат к госкапитализму (в ряде отраслей экономики) и осуществление связи между промышленностью и сельским хозяйством на основе торговли и денежного обращения .

Затем нэп оценивался уже как один из возможных путей к социализму через сосуществование социалистического и рыночного хозяйства и постепенное - при опоре на командные высоты в политике, экономике, идеологии - вытеснение несоциалистических хозяйственных форм. Это означало, что все крестьянство (а не только его беднейшая часть) становилось полноправным участником социалистического строительства.

Меры:

Замена продразверстки на продовольственный натуральный налог. Его размер сообщался заранее.

Восстановление товарно-денежных отношений в торговле, промышленности, сельском хозяйстве с целью восстановить промышленность и наладить товарообмен между городом и деревней предусматривалось:

Создавались госкапиталистические предприятия - в форме концессий, смешанных обществ, аренды.

Организация торговли между городом и деревней

Государство оставляло за собой крупную тяжелую промышленность и монополию на внешнюю торговлю .

Противоречия нэпа

Главным противоречием нэпа стала попытка в условиях социально-экономических преобразований сохранить неизменным характер политической власти (диктатуру пролетариата, однопартийность, отсутствие оппозиции, недопущение инакомыслия в партии, курс на полную победу социализма в одной стране). Сохранение недемократической избирательной системы (открытое голосование, многоступенчатые выборы на съезды Советов, лишение гражданских прав частников и торговцев-нэпманов) полностью противоречило самой сути экономической реформы .

- Приоритет промышленности над сельским хозяйством , неэквивалентный товарообмен между городом и деревней составили еще одно противоречие нэповского периода, которое перманентно грозило власти новыми конфликтами с крестьянством.

Первые проявления кризиса нэпа обнаружились уже в гг. (кризис сбыта, товарный голод и т. д.). Кризисы были связаны с несовершенством новых форм хозяйствования и отсутствием твердых правовых гарантий. Рост крупного товарного хозяйства в деревне сдерживался налоговой политикой государства. В гг. от сельхозналога были освобождены беднейшие крестьяне - 3% хозяйств; в гг. - уже 25%; в 1927 г. - 35%. Зажиточные же хозяева (9,6% крестьянских дворов) выплачивали 29,2% налогов и их рост продолжался.

Негативные последствия ограничения кулачества как класса отягощались регулярно проводимым советской властью уравнительным переделом земли , что влекло за собой общее дробление крестьянских дворов. Во второй половине 1920-х гг. стал сокращаться сбор хлеба, все большая часть земли переводилась под посевы технических культур, не облагавшихся продналогом. Уже в 1925 г. - самом урожайном - государство столкнулось с хлебозаготовительным кризисом, что привело к усилению планово-административных начал в управлении экономикой.

Значительные проблемы возникли и в промышленности. К 1927 г. темпы ее роста резко замедлились. Ресурсы промышленного развития были исчерпаны. Восстановление имевшихся до 1917 г. заводов и фабрик завершилось к 1925 г., для дальнейшей модернизации и строительства новых предприятий требовались новые капиталовложения .

Свертывание нэпа. На фоне экономических трудностей происходило постепенное свертывание нэпа. В результате очередного заготовительного кризиса советская власть фактически ликвидировала свободную продажу хлеба. Зимой 1927 г. специальные заградотряды перехватывали крестьянские обозы с зерном, перевозившимся к рынкам сбыта. В течение гг. хлебный рынок был окончательно ремонополизирован, а рыночный механизм ценообразования был заменен на директивный.

В 1926 г. в результате отхода от принципов денежного обращения, введенных в гг., червонец перестал конвертироваться, прекратились операции с ним за границей, чем был нанесен удар по международной репутации СССР . К концу 20-х годов закрылись товарные биржи , оптовые ярмарки , был ликвидирован коммерческий кредит . Была проведена национализация многих частных предприятий.

Выводы

Новая экономическая политика, рассчитанная на привлечение к сотрудничеству всего российского крестьянства, показала в послевоенный период свою эффективность.

Вместе с тем обнаружились многие внутренние социально-экономические проблемы. Нэповская система переживала кризисы с определенной цикличностью. Низкая товарность приводила к снижению объема экспорта сельскохозяйственной продукции, что немедленно сказалось на импорте оборудования для индустриализации.

С середины 20-х годов началось свертывание сферы рыночных отношений, произошло усиление централизации экономической жизни и административных методов хозяйственного руководства. НЭП пришел в противоречие с политической системой советского государства. К концу 20-х гг. руководство страны оказалось перед очередной альтернативой: либо сдача позиций советской власти и дальнейшее отступление в сфере экономики (углубление нэпа), либо курс на полную и окончательную победу новых социалистических отношений. Был выбран второй вариант, предложенный сталинской партией власти и означавший отказ от НЭПа.

3. ОБРАЗОВАНИЕ СССР

К началу 20-х годов на территории бывшей Российской империи существовало несколько независимых государственных образований. Это созданные на основе национально-территориального признака:

Украинская,

Белорусская,

Азербайджанская,

Армянская

Грузинская

А также Бухарская и Хорезмская народные советские республики. Дальневосточная республика.

В годы гражданской войны для более эффективного отпора антисоветским силам между РСФСР, Украиной и Белоруссией был заключен военно-политический союз (июнь 1919 г.). Объединялись вооруженные силы и вводилось единое военное командование (Революционный военный Совет РСФСР и Главком Красной Армии). Представители республик были включены в состав высших органов государственной власти и управления. Хозяйственный союз выражался в подчинении органов управления некоторыми отраслями промышленности, финансами и транспортом соответствующим наркоматам РСФСР. Однако отсутствие правовых норм , регулирующих отношения центральных и местных (республиканских) органов власти, вызывало между ними конфликты.

Сложившаяся между советскими республиками форма объединения получила название договорной федерации. Ее своеобразие заключалось в том, что российские управленческие структуры играли и роль общегосударственных органов власти. Республиканские компартии были включены в состав РКП(б) на правах областных парторганизаций. Благодаря этому достигалось единство действий республик в решении военных и хозяйственных вопросов. Но это же одновременно несколько ограничивало суверенитет независимых государственных образований.

С окончанием гражданской войны во взаимоотношениях республик сохранилось политическое и углубилось экономическое сотрудничество. В гг. все советские республики заключили с РСФСР и между собой двусторонние соглашения о хозяйственном и дипломатическом союзе. Увеличивалось число общесоюзных хозяйственных наркоматов. Возросла роль ВЦИК как общефедеративного органа власти. Республики передавали правительству РСФСР право представлять и защищать их интересы на международной арене. Азербайджан, Армения и "Грузия в 1922 г . образовали Закавказскую советскую социалистическую федерацию (ЗСФСР), Конституция которой была построена на тех же принципах, что и Конституция РСФСР.

Задачи восстановления и развития хозяйства республик, укрепления советского политического строя и их обороноспособности потребовали совершенствования существующих договорно-федеративных связей. Сложившаяся договорная система тормозила решение многих вопросов экономического и политического сотрудничества.

Весной 1922 г. высшие партийные органы Украины, Белоруссии и Закавказской федерации заявили о необходимости "уточнения" взаимоотношений между республиками, конкретизации их обязанностей.

В августе 1922 г. Политбюро ЦК РКЩб) образовало комиссию для подготовки законопроекта о новой форме государственного объединения . Были созданы два плана объединения республик:

- , возглавлявший народный комиссариат по делам национальностей РСФСР, разработал план "автономизации ". В соответствии с ним предусматривалось включение в состав РСФСР Украинской, Белорусской и Закавказских республик на правах автономии. С Бухарской и Хорезмской народными республиками и с ДВР предлагалось сохранить прежние, договорные отношения. Этот план ущемлял суверенные права народов, и потому большинство партийно-государственных руководителей республик высказались против него.

В октябре-ноябре 1922 г. после обсуждения вопроса о форме государственного объединения была принята идея об образовании союзного государства как федерации равноправных республик.

Образование СССР . В декабре 1922 г. во всех республиках состоялись съезды Советов, участники которых одобрили предложение. Были избраны делегации для подготовки документов о создании Союза Советских Социалистических Республик. Первый Всесоюзный съезд Советов 30 декабря 1922 г. утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. Декларация провозглашала принципы добровольности объединения, равноправия республик и их право свободного выхода из союза. Договор определял систему союзных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения с республиканскими управленческими структурами. На съезде был избран ЦИК СССР. Исполнительную власть вплоть до принятия Конституции нового государства должен был осуществлять Совнарком РСФСР.

январь 1924 года – принятие Конституции СССР

Формой государственного устройства наций провозглашалась федерация республик с правом свободного выхода из союза и самостоятельного решения вопросов внутренней политики, юстиции, образования, здравоохранения и социального обеспечения. Сношения с иностранными государствами, осуществление внешней торговли, руководство транспортом и почтовотелеграфной связью входили в функции союзных ведомств . Устанавливались структура и объем полномочий высших органов власти и управления.

Разработка гражданского, уголовного и трудового законодательства, установление общих принципов развития в области просвещения и здравоохранения.

Президиум ЦИК имел право решать возникающие между союзными республиками спорные вопросы. Он мог отменять постановления республиканских властей в случае их несоответствия Конституции СССР.

При Совнаркоме учреждалось Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) для борьбы с контрреволюцией, шпионажем и терроризмом. Конституция устанавливала единое союзное гражданство для граждан всех республик.

Столицей СССР объявлялась Москва.

В области избирательного права неизменными остались принципы Конституции РСФСР 19,18 г., отдававшие преимущество рабочему классу по сравнению с крестьянством. Сохранялась многоступенчатость выборов и открытая система голосования при избрании депутатов в Советы. По-прежнему были лишены избирательных прав эксплуататорские элементы и служители религиозных культов.

В 20-е годы изменилось территориально-административное деление страны: губернии, уезды, волости были преобразованы в области, районы, сельсоветы. Создавались национальные области, округа и районы.

Выводы

- Образование многонационального союзного государства отвечало многим историческим и культурным традициям народов, проживавших на территории бывшей Российской империи.

Создание СССР способствовало укреплению геополитического положения нового государства в рамках мирового сообщества.

Однако первоначальная приверженность большевиков идеям унитаризма отрицательно сказалась на дальнейшем развитии многонациональной государственности, которая после 1936 г. существовала уже в рамках оформившейся административной системы. К концу 30-х гг. произошел окончательный переход в СССР к унитарной модели государства в ее сталинском варианте.

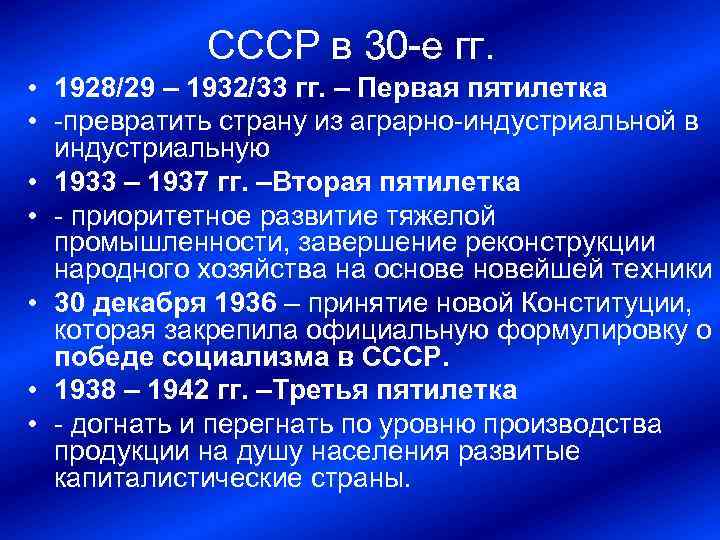

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 30-Х ГОДОВ. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

К 1926 г. советская экономика почти достигла уровня 1913 г., но техническая и технологическая база СССР оказалась устаревшей. Высоким оставался уровень технологической зависимости СССР от государств Запада. В гг. около 1 млрд. рублей страна тратила на импорт тракторов и автомобилей, черных металлов и проката. Удельный вес СССР в мировом импорте машин составлял в 1931 г. 30%, в 1932 г.- 50%. Низкой была техническая оснащенность войск. При этом экономическое отставание СССР от передовых стран Запада и США продолжало нарастать. В сложившихся условиях на повестку дня встала задача завершения индустриализации страны.

Индустриализация как процесс создания крупного машинного производства в промышленности, а затем и в других отраслях народного хозяйства на определенной ступени истории являлись всеобщей закономерностью общественного развития.

Задачи индустриализации.

Большевики уже в первые годы советской власти столкнулись с необходимостью преодоления технико-экономической отсталости народного хозяйства, осуществления основной работы по индустриализации страны (вспомним план ГОЭЛРО). ХIV съезд ВКП(б) (1925 г.) выдвинул лозунг догнать и перегнать капиталистические страны. В стратегии реконструкции приоритетное значение приобрела проблема наращивания советского оборонного потенциала , которая стимулировала ускорение индустриализации. Ставка на металлургию и машиностроение стала ее главным направлением.

Источники внутреннего накопления . СССР в ходе решения задачи модернизации экономики пришлось действовать в условиях почти полного отсутствия притока иностранного капитала . Поэтому индустриализация осуществлялась главным образом за счет внутренних резервов, которыми стали:

Средства от аграрного сектора, полученные в ходе экспроприации деревни, а также

Доходы от других отраслей и

Монополии внешней торговли (продажа зерна, нефти, леса, золота и т. д.),

Внутренние денежные займы у населения (в гг. - более 2млрд. руб., в 1гг. - более 4 млрд. руб.),

Налоговые поступления, сокращение непроизводительных расходов,

Трудовой энтузиазм народа (ударничество с 1929 г., стахановское движение с 1935 г.),

Использование внеэкономического принуждения (труд заключенных и репрессированных в системе ГУЛАГа).

Начало политики индустриализации было законодательно закреплено в апреле 1927 г. IV съездом Советов СССР.

Ход индустриализации 6

Период гг. На XIV съезде ВКП(б) в 1925 г. в качестве приоритетных направлений в осуществлении индустриализации в СССР были признаны передовые в ту пору отрасли - энергетика, металлургия, химическая промышленность , машиностроение, которые являлись материальной основой формировавшегося военно-промышленного комплекса СССР. Первоочередное внимание было сосредоточено на создании энергетической базы для индустрии.

В 1926 г. началось строительство четырех крупных электростанций, в 1927г. - еще 14. Были заложены новые угольные шахты - соответственно по годам - 7 и 16, начато строительство крупных металлургических (Керченский, Кузнецкий) и машиностроительных заводов (Ростовский, Сталинградский).

Но в связи с недостаточностью финансирования промышленности, развивавшейся в тот период на основе собственных средств, а также под воздействием нараставшего аграрного кризиса, темпы индустриального роста в конце 20-х гг. резко снизились. Необходимо было искать новые источники и формы.

Разработка пятилетнего плана. Курс на форсированное строительство современной промышленности. В 1927 г. советские экономисты приступили к разработке первого пятилетнего плана (на 1928/29 г/33 г.), который решал задачу комплексного развития всех районов и использования ресурсов для индустриализации. Важно, что с ускоренным развитием промышленности была тесно связана программа коренного преобразования сельского хозяйства. К концу пятилетки все формы сельскохозяйственной кооперации должны были охватить до 85% крестьянских хозяйств (лишь 18-20% предполагалось вовлечь в колхозы).

Первая пятилетка (гг.)

доказывал возможность выполнения оптимального плана в три или два с половиной года. В результате, через год после начала пятилетки план подвергся корректировке - его показатели были еще раз повышены. Контрольные цифры на второй год пятилетки предусматривали рост производства промышленной продукции по валу на 32% вместо 22%, создание уже 2000 новых предприятий.

В стране развернулось массированное строительство, были заложены сотни заводов, фабрик, электростанций. Однако к 1930 г. темпы роста снизились. Несмотря на это, было объявлено об успешном завершении пятилетки за 4 года и 3 месяца, хотя в действительности, по современным данным (любые сведения Центрального статистического управления были засекречены и запрещены к публикации), к 1932 г. задания по основным отраслям выполнены не были; к 1933 г. были выполнены лишь по двум отраслям - добыче угля и производству тракторов. Некоторых запланированных показателей удалось добиться лишь в 1934 г., что соответствовало отправному варианту, а по ряду цифр (в т. ч. производству минеральных удобрений, выпуску хлопчатобумажных тканей и др.) план был выполнен только в первой половине 50-х гг.

Второй пятилетний план (гг.) по полному набору показателей был выполнен также на 70-77%. При этом продолжали строиться в основном предприятия тяжелой индустрии. Кроме того, в легкой промышленности реальное недовыполнение было значительно больше.

Социальное обеспечение в 30-е гг. (и так вплоть до 50-х гг.) касалось главным образом рабочих и служащих. В ходе социалистической индустриализации, которая привела к расширению занятости, удалось добиться ликвидации безработицы в 1932 г., в том числе среди женщин (1940г. 39%).За годы промышленного преобразования рабочий класс значительно вырос (на его долю в 1939 г. приходилась одна треть населения). Но в условиях административной системы рабочие оказались лишены права на владение средствами производства и права распоряжаться результатами своего труда. Реальным собственником всех средств и подлинным хозяином промышленности являлось государство.

С 30-х гг. разрабатывалась система мер государственного принуждения к труду (в виде уголовного наказания за прогулы и опоздания, уголовного преследования неработающих трудоспособного возраста и т. д.). Были пересмотрены размеры заработной платы и введена новая система оплаты труда сдельная (в зависимости от выработки и темпов труда), вводились поощрительные премии для ударников и стахановцев

Источники для индустриализации:

Доходы, полученные от государственных предприятий , а так же от внешней торговли (нефть, лес, уголь, зерно, пушнина)

Доходы от продажи алкоголя

Доходы от национализации НЭПманских предприятий

Займы у населения

Использование бесплатной рабочей силы

Неэквивалентный обмен города и деревни. Низкие цены на сельскохозяйственную продукцию

Коллективизация – ликвидация единоличных крестьянских хозяйств и создание коллективных хозяйств.

В конце 1929 г., на ноябрьском Пленуме ЦК, была провозглашена задача проведения в зерновых районах сплошной коллективизации за год . 7 ноября 1929 г. появилась статья «Год великого перелома», в которой говорилось о коренном переломе в развитии земледелия от мелкого и отсталого к крупному и передовому и выходе из хлебного кризиса благодаря росту колхозно-совхозного движения (хотя к тому моменту лишь 6,9% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы). В связи с переходом к политике большого скачка фактически была отброшена идея коллективизации на основе добровольности и постепенности (положенная в основу первого пятилетнего плана) и был взят курс на сплошную насильственную коллективизацию, которая, как считают некоторые исследователи данной проблемы, включала в себя три главные цели:

Осуществление социалистических преобразований в деревне;

Обеспечение любой ценой снабжения быстро растущих в ходе индустриализации городов;

Развитие системы принудительных работ из числа спецпереселенцев - высланных кулаков и членов их семей.

Составной частью процесса коллективиации, его социальной основой и фактором ускорения стало раскулачивание . В конце декабря 1929 г. объявил о переходе к политике ликвидации кулачества как класса. Мероприятия по ликвидации кулацких хозяйств включали в себя запрет на аренду земли и наем рабочей силы, меры по конфискации средств производства, хозяйственных построек, семенных запасов. Кулаками считались крестьяне, применявшие наемный труд и имевшие 2 коровы и 2 лошади. Репрессиям (от арестов до высылки) подверглись и так называемые подкулачники из середняков и бедняков, не одобрявшие коллективизацию.

С конца 1929 г. до середины 1930 г. было раскулачено свыше 320 тыс. крестьянских хозяйств. За два года (гг.) в спецпоселки была выселена 381 тыс. семей. Бывшие кулаки высылались на Север, в Казахстан, в Сибирь, на Урал, Дальний Восток, Северный Кавказ. Всего к 1932 г. в спецпоселках находилось 1,4 млн. (а по неокторым данным около 5 млн.) бывших кулаков, подкулачников и членов их семей (без учета находившихся в лагерях и тюрьмах). Меньшая часть выселенных занималась сельским хозяйством, большая трудилась на строительстве, в лесной и добывающей промышленности в системе ГУЛАГА.

Этапы обобществления сельского хозяйства.

гг. Согласно первому пятилетнему плану намечалась коллективизация 20% посевных площадей. Для регионов были определены свои планы коллективизации, постоянно корректировавшиеся в сторону увеличения. В ходе коллективизации по требованию Сталина установка делалась на максимальное обобществление всех средств производства, скота и птицы. В результате деятельности местных активистов, партийцев, чекистов и присланных из города рабочих к весне 1930 г. в колхозы записались около 2/3 крестьянских хозяйств. Насильственные методы вызвали недовольство крестьян. Произошли антиколхозные мятежи и восстания на Северном Кавказе, Средней и Нижней Волге и других районах. Всего в 1929 г. имели место не менее 1,3 тыс. массовых крестьянских выступлений и совершено свыше 3 тыс. террористических актов. С 1929 г. в республиках Средней Азии и Казахстане началась крестьянская война, которую удалось подавить лишь к осени 1931 г. В статье «Головокружение от успехов (от 2 марта 1930 г.)» Сталин был вынужден признать перегибы на местах. В результате был разрешен выход из колхозов. К августу обобществленными осталась лишь пятая часть хозяйств.

К 1932 г. была в основном завершена сплошная коллективизация, в колхозах состояло 62% крестьянских хозяйств. К лету 1935 г. в колхозах страны оказалось 83,2% крестьянских дворов (в 1937 г. - 93%) и 94,1% посевных площадей. Даже на Украине, несмотря на голод гг. (а во многом, благодаря ему), показатель коллективизации составил к 1935 г. 93 %.

Механизация сопровождала процессы обобществления на селе. Были созданы машинно-тракторные станции (МТС) . В гг. на работу в колхозы и МТС были направлены рабочие-двадцатипятитысячники (большинство - кадровые рабочие с трудовым стажем свыше 5 лет). В деревне появились сотни, а затем тысячи тракторов, но в целом уровень технической оснащенности колхозов оставался низким. Кроме того, за использование техники МТС с колхозов взималась плата в натуральном исчислении.

Результаты коллективизации.

Была создана система экспроприации продукции сельского хозяйства . Колхозы, формально негосударственные хозяйства, сдавали хлеб по ценам в 10 раз ниже реальных. Государство и партийные органы определяли сроки и размеры посева и сбора зерна.

Политика сплошной коллективизации привела к катастрофическим экономическим последствиям: за гг. валовое производство зерна сократилось на 10%, поголовье крупного рогатого скота и лошадей сократилось на одну треть. Разорение деревни привело к сильнейшему голоду гг., охватившему примерно 25-30 млн. человек (при этом за границу было вывезено 18 млн. центнеров зерна для получения валюты на нужды индустриализации).

Ухудшилось социальное и юридическое положение крестьян, оставшихся в деревне. Крестьяне, составлявшие половину трудящихся, были лишены социальных прав. С введением паспортной системы в 1932 г., крестьянству паспорта не выдавались, в результате чего эта часть советских граждан становилась фактически прикрепленной к земле и лишенной свободы передвижения. В результате раскулачивания и оттока крестьян из деревни в города сократилась их численность.

5. СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ ВЛАСТИ СТАЛИНА

В самой партии власть концентрировалась внутри более узких партийных органов - Политбюро, Оргбюро, Секретариата. По мере процесса централизации власть сосредоточивалась в значительной степени в руках Политбюро, которое определяло политику государственных структур и регламентировало их повседневную работу. Решения Х съезда РКП(б) о запрещении фракций явились поворотным пунктом на пути роста могущества Секретариата.

ХI съезд РКП(б) (апрель 1922 г.) избрал Генеральным секретарем (к тому времени он уже отвечал за работу двух комиссариатов - по делам национальностей, Рабоче-крестьянской инспекции, а также являлся членом Политбюро и председателем Оргбюро ЦК). Бесконтрольная власть Секретариата становилась очевидной. Предложение Ленина о смещении Сталина с поста Генерального секретаря не были учтены партийным руководством.

Состояние экономики в послевоенный период. Экономическая политика партийно-государственного аппарата в послевоенный период характеризовалась возвратом к модели 30-х годов. В качестве приоритетных направлений рассматривались развитие тяжелой промышленности и ускорение процесса преобразований сельского хозяйства в сторону все более о государствленных, «социалистических» форм собственности (совхозы). Сталин возражал против любой уступки рынку, заменив денежные платежи колхозам продуктообменом, снижая розничные цены, что обрекало сельских производителей на убыточность. В итоге темпы роста объема сельскохозяйственного производства после 1947 года значительно снизились. Продолжение подобной политики начало приводить к экономическим потрясениям, резко ухудшившим, в 1951 - 1953 гг. все хозяйственные показатели. Перемены в руководстве страной, вызванные смертью Сталина, поставили на повестку дня необходимость пересмотра стратегии экономического развития советского общества.

Планы развития экономики Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. Новый курс во внутренней политике СССР был провозглашен в августе 1953 г. на сессии Верховного Совета Союза. На сессии глава правительства Г.М. Маленков впервые поставил вопрос о повороте экономики лицом к человеку, о подъеме производства продовольствия и предметов потребления. Такой подход предполагал, по его мнению, значительное увеличение инвестиций в развитие легкой и пищевой промышленности, а также сельское хозяйство. Он должен был, по мнению Маленкова, обеспечить за два - три года значительное улучшение снабжения населения продовольственными и промышленными товарами. В области сельского хозяйства он предложил считать главным направлением повышение урожайности (т.е. интенсификацию производства) и включение фактора личной заинтересованности колхозников. Для этого, по мнению Маленкова, необходимо было снизить нормы обязательных поставок с личного подсобного хозяйства колхозников, уменьшить в среднем в два раза денежный налог с каждого колхозного двора и полностью снять оставшуюся недоимку по сельскохозяйственному налогу прошлых лет. Реорганизации подлежала и сфера торговли.

Научно-технический прогресс и реформы. В системе экономических преобразований было отведено значительное, но явно недостаточное место научно-техническому прогрессу. В специальном майском постановлении, а затем в июле 1955 г. на пленуме ЦК КПСС заявляется о необходимости ускорения НТП, внедрения в народное хозяйство передового опыта и достижений науки и техники. Тогда же образуется Госкомитет Совета министров СССР по новой технике. К концу 50-х гг. в стране было создано и освоено производство свыше 5 тыс. новых типов машин и оборудования.

Своеобразным символом научно-технического прогресса СССР стал штурм космоса. В октябре 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. А в апреле 1961 г. Советский Союз первым в мире осуществил запуск человека в космос.

Перестройка управления экономикой. В качестве главного направления реформ, предпринятых руководством Хрущева, рассматривалась перестройка хозяйственного механизма, системы управления экономикой. Хрущев полагал, что одним из главных факторов, сдерживающих экономическое развитие страны, является неоправданно большее количество чиновников: при общей численности рабочих и слуясащих в 1954 г. - 444,8 млн. чел., свыше 6,5 млн. составлял административно-управленческий аппарат.

Состояние промышленности, социальной сферы. Несмотря на то, что правительство Хрущева увеличило финансирование сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, упор по-прежнему делался на производство средств производства (предприятия группы «А»)„ которое составило к началу 60-х гг. почти 3/4 общего объема промышленного производства.

Предприятия группы «Б» (прежде всего легкая, пищевая, деревообрабатывающая промышленности) развивались значительно медленнее. Однако и их рост был двукратным. В целом среднегодовые темпы промышленного производства превышали 10 %. Столь высокие темпы позволяют сделать вывод о завершении к началу 60-х гг. построения в СССР индустриального общества.

Это обстоятельство обусловило и весьма серьезные позитивные сдвиги в социальной сфере: к середине 60-х гг. значительно выросла заработная плата рабочих и служащих (за 1961-1965 гг. - на 19%), увеличились доходы колхозников (в 1964 г. им были впервые введены пенсии), на 40% за годы семилетки вырос жилой фонд страны, укрепилась материальная база науки, образования, здравоохранения, культуры. Указанные достижения породили у Хрущева и его окружения эйфорию и уверенность в скором построении коммунизма. В 1959 г. на XXI съезде КПСС была поставлена задача в кратчайший срок «догнать и перегнать» ведущие капиталистические страны по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения. А в 1961 г. программа КПСС, принятая на XXII съезде, провозгласила, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» уже к началу 80-х гг.

Нарастание трудностей в экономике, кризис хрущевских реформ. Практическое решение грандиозной задачи построения коммунизма столкнулось с несовершенством существовавшего хозяйственного механизма. В начале 60-х гг. экономическая ситуация в стране вновь осложнилась. Давали о себе знать не только объективные причины, но и многочисленные управленческие эксперименты в экономике, субъективизм и волюнтаризм руководства, значительное увеличение расходов на военные нужды, новая волна политизации и идеологизации управления экономикой.

Вновь нарушается принцип материальной заинтересованности как колхозников, так и рабочих промышленных предприятий. Были ограничены возможности ведения крестьянами подсобных хозяйств, что породило острую нехватку продовольствия в 1962-1964 гг. В промышленном производстве роль материальных стимулов сводится на нет введенной системой морального стимулирования новаторов производства.

Кризисные явления в развитии сельского хозяйства привели к первым за долгие годы массовым закупкам зерна за границей, ставшим затем традиционными. В городах не хватало даже хлеба, за которым с раннего утра выстраивались огромные очереди. С 1 июня 1962 г. решением правительства были «временно» повышены на 30 % цены на мясо и на 25 % на масло. Это вызвало массовое недовольство, а в ряде случаев, и открытые выступления в рабочей среде. Наиболее серьезными стали события 1 - 2 июня 1962 г. в Новочеркасске, где против семитысячной демонстрации рабочих были выдвинуты войска. Волнения и столкновения с милицией в эти же дни имели место в городах Донбасса и Кузбасса.

Оценка экономических реформ. Несмотря на некоторые положительные сдвиги, общая цель реформ, нашедшая выражение в лозунге «Догнать и перегнать Америку!» не была достигнута. Отставание СССР от наиболее развитых капиталистических стран Запада продолжало оставаться значительным. Построение в СССР индустриального общества современного типа требовало замены не только прежнего хозяйственного механизма, но и устаревшей политической системы. Сломав репрессивную систему, реформы не тронули ее основу - систему административно-командную. Поэтому уже через пять-шесть лет многие из преобразований начали сворачиваться усилиями, как самих реформаторов, так и мощным административно-управленческим аппаратом. Новая общественная модель должна была ориентироваться на построение в СССР постиндустриального общества. Однако этого не произошло ни в начале 60-х гг., ни позже.

ВОПРОС.

| Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964-1985 годах. Основные характеристики периода. Социально-экономическое и политическое развитие нашей страны в период с 1964 по 1985 год характеризовалось наличием двух противоречивых тенденций. С одной стороны, руководство не могло отказаться от некоторых перемен, произошедших в обществе в середине 50-х годов, в первую очередь, от линии на повышение уровня жизни и от поддержания высоких темпов развития. Эти две задачи не могли быть осуществлены без проведения экономических реформ. С другой стороны, совершенно очевидным являлось желание политической элиты сохранить существующее положение, тенденция к консервативному курсу, направленному на сохранение в целостности советской системы, стабильности в высших эшелонах власти. В данной ситуации даже явно прогрессивные начинания в экономической сфере вступали в противоречие с господствующей в обществе командно-административной системой, устаревшей оргструктурой, закостеневшим экономическим мышлением. Экономическое развитие. Реформы 60-х годов и их последствия. Нарастание «застойных явлений» в экономике. Начало периода отмечено попыткой реформирования экономики в духе преобразований предшествующего этапа (хрущевских реформ). Сентябрьский пленум ЦК КПСС (1965 г.) поставил задачу изменить соотношение между административными и экономическими методами управления предприятиями в пользу последних. Проводимая реформа была направлена на расширение хозяйственной самостоятельности предприятий и усиление материальной заинтересованности рабочих в результатах своего труда. Произошли изменения в формах и методах управления народным хозяйством: восстанавливались отраслевые министерства. Осуществляется совершенствование системы планирования: выполнение плана теперь выражалось не в валовых показателях, а в объеме реализованной продукции, то есть учитывалось только то, что действительно было продано. Оплата труда ставилась в зависимость от общих итогов работы предприятия. Вводилась взаимная ответственность предприятий за поставку продукции друг другу. Несмотря на то, что реформа проводилась достаточно медленно, она дала ряд неплохих результатов. Восьмая пятилетка (1965-1970), совпавшая с началом реформ, оказалась лучшей за все послевоенные годы: значительно выросли валовой общественный продукт (на 43 %), национальный доход - на 45 %, продукция промышленности выросла на 50 %. Стабилизируются темпы роста производительности труда, растет средняя зарплата. Все же инициатору реформ, тогдашнему председателю Совета министров А.Н. Косыгину, не удалось довести ее до конца. Хозяйственная реформа не получила дальнейшего логического развития. Расширение самостоятельности предприятий плохо сочеталось с параллельным увеличением количества министерств, усилением их административных и ведомственных полномочий. Уже в самом начале реформ наблюдалось охлаждение к ним со стороны партийной элиты. Партийный аппарат увидел в реформе попытку разрушить всю плановую систему, и от этой идеи тут же отступили. Постепенно ограничивались права предприятий, возрастало количество плановых показателей, участились корректировки планов. Начиная с девятой пятилетки, происходит прекращение роста жизненного уровня населения. Сокращается валовой, внутренний продукт, производительность труда, падает фондоотдача, эффективность капиталовложений. Страна погружается в застой. Естественно, нельзя не отрицать некоторых успехов, достигнутых страной в рамках данного временного отрезка. Так, к началу, 70-х годов во много раз увеличилось производство электроэнергии, нефти, газа, станков. В ряде отраслей в непосредственную производительную силу превращается наука, ее достижения. В производство внедряются ЭВМ, кибернетические устройства, станки с программно-числовым управлением. Строятся атомные энергетические станции, работающие на ядерном топливе. В итоге уже в 70-е годы наметилось резкое отставание СССР от развитых капиталистических стран Запада по темпам экономического развития. Реальных попыток реформировать экономику в соответствии с требованиями научно-технической революции не производилось. Вместо этого проводились затяжные эксперименты с введением хозрасчета на предприятиях, предпринимались попытки изменить организацию промышленного производства путем создания научно-производственных объединений (НПО). Желаемого слияния науки и производства эти меры не принесли. Отличительным признаком данной эпохи стал рост масштабов незаконной промышленной и торговой деятельности, коррупции. В этой обстановке все проникающие на руководящие посты лица стремились обогатиться. Происходит сращивание государственных структур и спекулятивного капитала. В результате доходы теневой экономики исчислялись миллиардами рублей. К началу 80-х годов стала очевидной неэффективность ограниченного реформирования советской системы. Политическое развитие общества характеризовалось всевластием партийно-государственного аппарата. Его роль в координации производства, распределении благ неимоверно выросла, о чем свидетельствует и резкий рост численности аппаратчиков (до 18 млн. человек). Быстрый рост бюрократии обеспечивался многочисленными льготами и привилегиями. Вследствие отсутствия механизма обжалования действий чиновников, растет их безнаказанность, аппарат часто даже не считал нужным руководствоваться Конституцией. Более того, руководители центральных и региональных комитетов партии издавали указы, инструкции, прямо противоречащие конституции. Такое положение вещей благоприятствовало быстрому развитию теневой экономики, расхищению государственной собственности, сращиванию преступных, уголовных элементов с органами государственной власти. Основным противоречием в политической системе являлось расхождение между демократической формой и бюрократической сущностью советского строя. В Конституции 1977 года подчеркивался общенародный характер советского государства, равноправие всех граждан. Нормы, прописанные в Конституции, расходились с реальной ситуацией. Формально, при выборах в Советы избиралось много депутатов, были народные контролеры, дружинники, профсоюзы. Однако фактически вся власть концентрировалась в верхних эшелонах: партия осуществляла контроль за деятельностью администрации, на руководящие должности назначались исключительно партийные работники. Верховный совет не контролировал правительство, был по существу декоративным органом, призванным лишь одобрять подготовленные аппаратом решения. В местных советах все решал исполнительный комитет, над которым, в свою очередь, стоял секретарь райкома КПСС. Таким образом, реальная власть в стране полностью находилась в руках партийного аппарата. К началу 80-х годов советская тоталитарная система лишается массовой поддержки общества. Кризисные явления, характерные для советской экономики в 70-е - начале 80-х годов были хорошо известны руководству, однако длительное время оно не могло решиться на радикальные реформы, тем более что продажа нефти на Запад позволяла отложить этот вопрос. Между тем кризис в экономике распространялся и на социальную систему, затронув и государственные органы власти в виде коррупционных процессов. Таким образом, стагнация экономической сферы угрожала в начале 80-х годов уже непосредственно государственному функционированию в СССР. 53 ВОПРОС. |

восстановление отпусков.

Билет 2

Культурно-исторические, социально-экономические и политические предпосылки христианизации Руси. «Крещение» Руси князем Владимиром и его последствия.

Причины: 1. Т.к. языческая религия тормозила развитие зарождающихся феодальных отношений и не способствовала объединению Руси, князь Владимир принял решение объединить все славянские племена при помощи единой религии – христианства. 2. Поставить вровень с развитыми христианскими гос-вами Русь. 3. Укрепить дипломатические и торговые отношения с христианскими странами.

Большое значение для укрепления княжеской власти имело крещение Руси. Созрели необходимые предпосылки: налаживались торговые пути с востоком, протесты против жертвоприношения, развитие государства движется к феодализму. После тщательного знакомства с крупнейшими монотеистическими религиями Владимир решил остановить свой выбор на православии. Вероятно, главной причиной такого решения была политическая ориентация на Византию – одно из наиболее могущественных государств Европы и Азии того времени, где православие было господствующей религией.

Крещение Руси началось в 988 г., после того как крестился сам Владимир и его дружинники. Несмотря на то, что этот процесс проходил сложно и драматично (так как значительная часть населения Руси не желала расставаться с верой в языческих богов), принятие Русью христианства во многом способствовало дальнейшему укреплению и развитию Руси.

Усилилась власть киевского князя, поскольку она приобрела божественный характер. Значительно возрос международный авторитет Руси. Христианизация Руси способствовала ее просвещению, развитию культуры. Расцвет Руси приходится на время правления Ярослава Мудрого, пришедшего к власти в 1019 г. после ожесточенной междоусобной борьбы за власть со своими братьями Святославом и Мстиславом. При Ярославе Мудром Русь стала одним из сильнейших государств Европы. Это выразилось не только в военных успехах, но и в переменах внутри государства. Был принят первый письменный свод законов – Русская Правда, которая имела очень большое значение для развития правовых институтов в зарождающимся русском обществе. Происходит дальнейшее развитие экономики. Серьезные изменения произошли в церковной организации. Церковь стала феодальной организацией, в ее пользу собирали налог - «Десятина» – десятая часть назначаемых князьям оброков и дани отдавалось на нужды церкви. Главой церкви был митрополит, назначаемый из Византии патриархом. Первый христианский храм, построенный в Киеве, получил название Десятиной церкви. В руках церкви был суд, ведавший делами об антирелигиозных преступлениях, нарушениях нравственных и семейных норм. В этот период на Руси возникают первые монастыри, наиболее значимым из которых был Киево-Печерский. Монастыри являлись центрами культуры и просвещения, в которых создавались первые русские летописи. Отличительной чертой времени Ярослава Мудрого было распространение книжности, которая стала выходить и за пределы монастырей.

Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития Руси. Оно содействовало завершению объединения восточных славян, укрепило международный престиж Руси, экономические, культурные связи с другими христианскими государствами, повлияло на развитие политических и правовых отношений в Древней Руси. Русь признали цивилизованным государством.

Религия является цементирующим центром для образования государства.

Билет 3

1. Политическая раздробленность на Руси. Особенности политического и культурного развития русских земель в домонгольский период (XII – первая треть XIII вв.).

Политическая раздробленность Руси. Причины, особенности и последствия. Развитие русских земель и княжеств в условиях раздробленности. С 30-х годов XII в. на Руси начинается процесс феодальной раздробленности, что было закономерным этапом в развитии феодализма. Великим князьям - Мономаху, его сыну Мстиславу - удавалось на время затормозить неизбежный процесс дробления Киевской Руси, но потом он возобновлялся с новой силой: И Любечский съезд князей в 1097 г. установил: « каждо да держит отчину свою». Можно назвать следующие причины феодальной раздробленности на Руси: · во-первых, особенности становления феодализма на Руси. Князья наделяли своих наследников не комплексом обширных вотчин, а рентой-налогом. Нужны были гарантии того, что наследник со временем будет главой княжества. В то же время увеличение княжеских родов и сравнительно малый рост совокупного прибавочного продукта обостряли борьбу между князьями за лучшие княжества и территории, с которых можно было получать больший налог. Поэтому княжеские междоусобицы - это прежде всего борьба за перераспределение налога, которая позволяла захватить наиболее выгодные княжения и закрепиться в ранге главы суверенного княжества; · во-вторых, натуральное хозяйство, отсутствие экономических связей способствовало созданию сравнительно небольших феодальных мирков и сепаратизму местных боярских союзов; · в-третьих, развитие боярского землевладения: расширение боярских вотчин путем захвата земель смердов-общинников, покупка земли и т. п. - вело к усилению экономической мощи и самостоятельности бояр и в конечном счете к обострению противоречий между боярами и великим киевским князем. Бояре были заинтересованы в такой княжеской власти, которая могла бы обеспечить им военную и правовую защиту, в частности в связи с ростом сопротивления горожан, смердов, способствовать захвату их земель и усилению эксплуатации. Местные бояре стали приглашать князя со своей дружиной, но отводили им поначалу только полицейские функции. В последующем князья, как правило, стремились получить всю полноту власти. И это, в свою очередь, вело к обострению борьбы между боярами и местными князьями; · в-четвертых, рост и укрепление городов как новых политических и культурных центров; · в-пятых, в XII в. торговые пути стали обходить Киев; европейских купцов, а также новгородцев все более привлекали Германия, Италия, Ближний Восток, «путь из варяг в греки» постепенно терял свое значение; · в-шестых, борьба с кочевниками ослабляла Киевское княжество, замедляла его прогресс; в Новгороде и Суздале было гораздо спокойнее. Итак, в середине XII в. Киевская Русь распалась на 15 больших и малых княжеств, а в начале XIII в. их количество увеличилось до 50. Последствия феодальной раздробленности: Распад Руси на отдельные княжества сыграл не только отрицательную (ослабление перед монголо-татарским нашествием), но и положительную роль: он способствовал бурному росту городов и вотчин в отдельных княжествах, развитию торговли с Прибалтикой, с немцами, развитию местной культуры - строились архитектурные сооружения, создавались летописи и т. п. Русь не распалась полностью.

На нем часто присутствовали и феодально-зависимые, кабальные люди. Они не имели права голоса, но бурно реагировали при обсуждении тех или иных вопросов. Вече избирало посадника из бояр, он ведал всеми делами феодальной республики, вершил суд, контролировал деятельность князя. Избирался тысяцкий, который занимался сбором налогов (с каждой тысячи населения), возглавлял народное ополчение и вершил суд по торговым делам. На вече избирался также новгородский архиепископ (владыка), который не только возглавлял церковь, нои ведал казной и внешними сношениями, Рядовые новгородцы свои вопросы решали на вечах улиц, здесь же выбирались старосты. Вечевой строй Новгорода - форма феодальной демократии. Фактически власть принадлежала боярству и верхушке купечества. Все управленческие Должности - посадские, тысяцкие - занимали только представители аристократической знати. Исторически сложилось так, что в Новгороде не было своей княжеской династии. В XI в. здесь обычно сидел на правах князя-наместника старший сын великого киевского князя. Но по мере развития политического сепаратизма Новгород становился все более независимым от Киева. В 1136 г. в Новгороде княжил внук Мономаха - Всеволод, которым новгородцы были недовольны. Произошло восстание, князя арестовали, предъявили ряд обвинений и изгнали из города. С этого момента новгородцы сами приглашали князя, заключая с ним договор. Князь не имел права передавать власть по наследству, не мог вмешиваться в гражданские дела, не имел права владеть землями и жить в самом городе. Он охранял город от врагов, на его имя поступала дань, он играл роль третейского судьи. Если князь не нравился, то его изгоняли. После событий 1136 г. Новгород стал окончательно боярской аристократической республикой, где крупные бояре, купцы, архиепископ определяли политику города. Итак, подводя итог, следует подчеркнуть, что феодальная раздробленность на Руси в XII-XIV вв. была закономерным явлением, связанным с особенностями становления феодального строя. При всей прогрессивности этого процесса феодальная раздробленность имела существенный отрицательный момент: постоянные усобицы между князьями истощали силы русских земель, ослабляли их перед лицом внешней опасности, в частности перед приближающимся монголо-татарским нашествием. Хотя некоторые из князей делали попытки сохранить единое государство, процесс распада в этот период был необратим.

Примечание. К середине XII в. выделилось 15 самостоятельных центров. Наиболее крупными из них были: Киевское, Владимиро-Суздаль-ское, Галицко-Волынское, Черниговское, Полоцкое, Смоленское княжества, а также Новгородская земля.

2. Новая экономическая политика (НЭП): причины, основные составляющие, противоречия, значение.

Мировая война, революция, Гражданская война, политика «военного коммунизма» разорили и истощили страну. Сократилось население, посевные площади, понизились урожаи. Голод, Высокая смертность населения. Обозначился экономический крах. Росло недовольство Советской властью. "I е. кто еще совсем недавно поддерживали ее, были недовольны экономическими поборами. На смену белому движению поднимается зеленое - крестьяне Кронштадтский, Тамбовский, Сибирский и другие мятежи привели к политическому кризису в начале 1921 г.

В этих условиях правительство Ленина на X съезде Компартии принимает новую экономическую политику. Это политика перехода от войны к миру, целью которой было с помощью рыночных отношений оживить экономику и покончить с голодом и разрухой. Основы политики были разработаны наркомом Сокольниковым. Произошла замена продразверстки, когда крестьяне обязаны были сдать весь хлеб государству, продналогом, который был в несколько раз ниже продразверстки, объявлялся заранее. В деревне разрешались все виды кооперации. На предприятиях вводился хозрасчет, когда предприятия полностью распоряжались своей собственностью, финансовой и хозяйственной деятельностью.

Был допущен государственный капитализм в виде концессии, аренды, т.е. иностранный капитал, мог вкладывать средства в экономику советской России, а государство гарантировало ему вывоз капитала из страны. На смену натуральной уравнительной оплате труда вводится денежная. Государство вводит «золотой стандарт» - червонец, обеспеченный всеми активами страны.

Все эти меры позволили через полтора года покончить с голодом. Рубль 1 стал одной из твердых мировых валют. А по темпам промышленного производства к 1927 г. был превзойден 1913 г

НЭП в условиях идеологии коммунизма (обобществление производства) не мог существовать, и в 1929 г. советская власть с ним покончила. На смену придет командно-административная экономика.

Билет № 4.

1. Татаро-монгольское иго и его влияние на судьбы России.

Образование Золотой Орды. Результатом завоевательных походов Чингисхана, его сыновей и внуков стало образование огромной Монгольской империи со столицей в Каракоруме. Частью этой империи стало государство, созданное Батыем и получившее название Золотой Орды или просто Орды. Столицей ее был город Сарай (в переводе - дворец) в низовьях Волги. Власть золотоордынских ханов распространилась на Среднюю Азию, Западную Сибирь, Кавказ, Крым, степи от Иртыша до Дуная. Русские земли в состав Орды не входили, они считались улусом - ее владением. Со временем Золотая Орда все более обособлялась от Монгольской империи.

Подвластное Орде население было обязано вносить в ханскую казну большие деньги. За сбором дани и покорностью населения следили особые ордынские чиновники - баскаки, имевшие под рукой вооруженные отряды. На Руси эту дань называли выходом, ордынской тягостью. Помимо того, часто посещая Русь, ханские послы и чиновники требовали лошадей, продовольствия, дома для постоя, что также создавало обстановку постоянных поборов, вымогательств, насилия. Русь под игом. По заведенному Сараем порядку русские князья должны были являться в ханскую ставку для получения особых грамот на право правления в своих княжествах - ярлыков. Князья везли с собой богатые дары хану, его женам и вельможам. Нередко князья подвергались в Орде унижениям, не было уверенности в благополучном возвращении. Жертвой расправ в Орде пал черниговский князь Михаил, который отказался выполнить обряды, нарушающие его религиозные чувства. За верность православию и принятую мученическую смерть князь был причислен к лику святых. Зверской расправе в Орде подвергся рязанский князь Роман. За отказ переменить веру ему вырезали язык, отрубили пальцы рук и ног, резали тело по суставам, Наконец содрали кожу с головы, а саму голову насадили на копье.

В то же время правители Орды, которые были язычниками, стремились заручиться поддержкой духовенства. Русские митрополиты также получали от ханов ярлыки, в которых оговаривались различные льготы. Однако превратить священнослужителей в свое слепое орудие Орде не удалось.

Нашествие привело к упадку хозяйства Руси. Прекратилось, и надолго, строительство зданий из камня или кирпича. Исчезли многие ремесла. Огромный ущерб был нанесен и сельскому хозяйству. Тысячи русских людей были убиты или угнаны в Орду. Там они возводили города, дворцы, работали на завоевателей. Позже Орда пошла на открытие для них особого церковного округа - Сарайской и Подонской епархии. Многие десятилетия потребовались Руси, чтобы возместить свои людские потери.

Несмотря на установление жестокого ига, Русь постепенно выходила из состояния разрухи, страха и уныния. Когда схлынула волна Батыева нашествия, в Северо-Восточной Руси великий князь владимирский Ярослав Всеволодич занялся неотложными делами. В города и волости он послал управителей, призвал жителей вернуться в покинутые селения: ведь тогда уцелевшие люди нередко прятались по лесам. Жизнь медленно входила в обычное русло. Но князю предстоял далекий путь в Каракорум к главному хану, где его отравили.

Предгрозовая обстановка ощущалась на Руси: поступили известия, что Мамай готовит большой поход.

Дмитрий Донской не устрашился надвигающейся смертельной опасности. Нужно было поднимать народ.

Современники считали, что никогда Русь не собирала такой силы. Во главе рати стояли великий князь Д.Донской, его двоюродный брат князь В.А. Серпуховский и Боровский и воевода князь Дмитрий Боброк-Волынец.

B августе 1380 г. русское войско выступило из Москвы тремя дорогами в южном направлении навстречу противнику.

Сражение. 8 сентября 1380 г. русская рать заняла позиции на Куликовом поле, над которым клубился ночной туман. Лучи солнца разогнали мглу, и противники увидели друг друга. Темно-серой массой надвигалось огромное воинство Мамая. Но предусмотрительный Дмитрий так расположил полки, что скоплениям татарской конницы не осталось места для обхода русских сил. С одной стороны - крутой берег Непрядвы, с другой - лес. В этом лесу расположился русский засадный полк. Противник мог атаковать Дмитрия только в лоб.

Согласно преданию сражение началось поединком богатырей: от русских выехал Александр Пересвет, от татар - гигантского роста воин Челубей. С копьями наперевес бойцы бросились друг на друга, и оба пали замертво. Начался бой. В жестокой сече полегли передовые русские части. Их место заступили основные силы - Большой полк и полки левой и правой руки. Яростный натиск противника встречал стойкий отпор воинов Дмитрия. Великий князь в доспехах простого ратника находился в гуще сечи.

Мамай предвкушал победу. Но в самый критический момент боя из дубравы на тылы противника обрушился засадный полк Серпуховского и Боброка-Волынца. Русские полки перешли в наступление, и поражение Орды стало полным.

2. СССР в эпоху «перестройки»: основные составляющие, итоги и значение.

Реформы, предложенные Горбачевым, получили название - «перестройка». В экономике обозначились две основные тенденции обновления: расширение самостоятельности госпредприятий и возрождение частного сектора. Закон о госпредприятиях 1987 г. обеспечивал хозяйственную самостоятельность и самофинансирование (хозрасчет). Однако государство продолжало спускать планы, определять номенклатуру продукции, уровень цен и налогообложения. Рынок не работал. Экономическая свобода обернулась падением уровня жизни. В тяжелом положении оказался частный сектор на селе. Нарастал кризис. Требовались реформы, велись дискуссии об их направлениях и темпах. В мае 1990 г. обнародована программа перехода к рыночной экономике, предусматривавшая государственное регулирование. В противовес ей академик Шаталин, Явлинский выдвинули проект «500 дней», который предусматривал создание основы для полноценного рынка, приватизацию производства, формирование частной собственности, стабилизацию финансов. Эта программа получила поддержку Ельцина и российских парламентариев, Горбачев и союзное правительство программу отвергли. Обострился конфликт между Ельциным и Горбачевым.

Политические реформы должны были возродить роль Советов - как органа народовластия, предполагалось сохранить ведущую роль обновленной партии.

I съезд народных депутатов открылся в Москве 25.05.89 г. Дискуссии велись практически по всем вопросам. Создаются депутатские группы: сторонники радикальных реформ объединились в Межрегиональную группу, сторонники единства всех республик СССР создали группу «Союз». Горбачев избран Председателем Верховного Совета СССР, сосредоточив в руках государственную и политическую власть.

Вскоре встал вопрос о разделении партийных и государственных функций. Являясь Генеральным секретарем, Горбачев не мог достойно и объективно руководить Верховным Советом, балансируя между представителями нарождающихся групп и партий. Стране стал необходим президент. Законная власть, не зависящая от партийных органов, давала возможность последовательно проводить реформы без оглядки на интриги аппарата.

В марте 1990 г. III съезд Советов избрал Горбачева Президентом СССР. Съезд отменил 6-ю статью Конституции СССР о руководящей роли партии. Партия коммунистов все больше и больше становилась препятствием к обновлению общества.

Билет № 5

Билет № 11

1. Иностранная интервенция. Лжедмитрий II. «Семибоярщина». Первое и второе ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Первые цари династии Романовых.

В 1607 г начался новый поход на Москву с запада, который возглавил еще один самозванец - Лжедмитрий II. Летом 1608 г., потерпев поражение под Москвой, самозванец расположился в Тушине, куда стали стекаться недовольные Шуйским дворяне и бояре. Шуйский в 1608 г. заключил соглашение со шведским королем Карлом IX о военной помощи. Это было выгодно шведам, давно претендовавшим на Новгородские земли и Карелию (до этого был заключен договор о ненападении с Сигизмундом III - королем польским).

Тушинский лагерь зимой 1608-1609 гг. превратился в настоящий укрепленный город, живший грабежом окрестных территорий. Весной 1609 г. полководец Скопин-Шуйский с отрядами народного ополчения разгромил Лжедмитрия II под Тверью; Тушинский лагерь распался, самозванец бежал в Калугу, где был убит. Шведы отказались участвовать в боевых действиях, потребовав выплаты жалованья и передачи им Карелии.

Осенью 1609 г. голяки во главе с Сигизмундом III открыто выступили против Руси, осадив Смоленск. Шуйский не смог договориться со шведами о дополнительной помощи, и был в 1610 г. свергнут с престола. Бояре Москвы, сговорившись с поляками, обещали посадить на русский престол сына Сигизмунда III Владислава. Бояре тайком впустили поляков в Москву. Сигизмунд хотел сам занять русский престол.

В Рязани (1611 г.) создается первое русское ополчение во главе с дворянином Прокопием Ляпуновым. Здесь были и крестьяне, и посадские, и дворяне, и казаки атамана Заруцкого, и остатки войска Скопина-Шуйского. К Москве в 1611 г. подошли передовые отряды ополчения во главе с князем Дмитрием Пожарским. После удачного наступления и во время осады Москвы в ополчения возникли противоречия социально-политического характера, и оно распалось. Ляпунов был убит. Поляки укрепились в Москве. Был взят Смоленск. Шведы отрезали выход к Балтике, осадили Псков, захватили ряд северных городов, а также Новгород.

Осенью 1611 г. в Н. Новгороде создается второе русское ополчение. Его инициатором был земский староста Козьма Минин. Во главе него встал князь Дмитрий Пожарский. В 1612 г. ополчение двинулось на Ярославль, здесь Мининым и Пожарским было образовано временное правительство - "Совет всей земли". Правительство договорилось со шведами, обезопасив тылы и предотвратив польско-шведское сближение. В результате боев осени 1612 г., 26 октября Москва была освобождена от поляков.

Земский собор 1613 г. избрал нового царя - Михаила Федоровича Романова, правившего до 1645 г. Борьба с польско-шведскими интервентами продолжалась на западе и северо-западе страны. После провала попытки взять Псков, Швеция в 1617 г. заключила Столбовой мир, по которому Россия возвращала себе Новгород, но теряла выход в Балтийское море. В 1617 г. - новый поход поляков на Москву, потерпевший поражение.

В 1618 г. заключено Деулинское перемирие на 14 лет, по которому Смоленская, Черниговская и Новгородская земли оставались под властью Речи Посполитой. Таким образом, экономика, политическое положение России были подорваны. Смутное время и интервенция наложили неизгладимый отпечаток на историю нашего государства.

До выборов нового царя было установлено правительство из семи бояр Семибоярщина, которые приняли решение пригласить на русский трон сына польского короля Владислава. На борьбу против интервентов поднимается народ.

Итоги Смуты:

1) русский народ отстоял независимость Родины; 2) в результате борьбы с захватчиками Россия лишилась значительной части своей территории: надолго продлилась хозяйственная разруха.

2. Россия на путях суверенного развития. Либеральные реформы Б.Н. Ельцина и их историческое значение.

Еще в 1991 г, став президентом РФ, ЕЛЬЦИН провозгласил курс на радикальное реформирование общества. Было заявлено, что через 6-8 месяцев после начала реформ наступит существенное улучшение жизни. Суть радикально-либеральных взглядов заключалась в форсированном переходе от прежней командно-административной экономики к рыночной, путем «прыжка». Ключевой фигурой в проведении реформ стал глава правительства экономист Гайдар. Суть реформ: либерализация цен торговли, создание конкуренции для товаропроизводителей (1 и этап)

2-й этап - приватизация - все граждане страны получили приватизационные чеки, которые давали право на определенную часть государственную имущества в сумме 10 тыс. рублей в ценах на конец 1991 г. Ваучеры можно было вкладывать в инвестиционные фонды, продавать, покупать. Лица и группы лиц, скупившие большое количество ваучеров, могли стать собственниками крупных государственных предприятий. Завершающим этапом было приобретение предприятий или акций предприятий уже не на ваучеры, а на деньги.

В результате приватизации не был создан «средний класс» собственников, а появился класс крупных собственников-олигархов, что привело к резкому расслоению и обнищанию общества. В ходе экономических реформ выработались два основных подхода к перспективам преобразования:

радикально-реформаторский - частная собственность, свободный рынок товаров и услуг в течение небольшого периода времени;

эволюционный - медленное, осторожное преобразование экономики с сохранением рычагов регулирования с помощью государства.

Сторонники первого группировались вокруг Ельцина, второго - вокруг председателя Верховного Совета Хасбулатова, это привело к конфликту двух ветвей власти - исполнительной и законодательной, завершившемуся политическим кризисом в октябре 1993 года- «расстрел Белого дома». Победа президента над Верховным Советом привела к политическим переменам в обществе:

создан двухпалатный парламент - Федеральное Собрание.

Эти события положили начало стабилизации общества. После распада СССР на постсоветском пространстве продолжали обостряться этнополитические конфликты Наибольшую опасность для единства России представляли события в Чечне. Сепаратистские настроения, насильственный роспуск Верховного Совета Чечено-Ингушской республики, захват радио, телецентра вооруженными людьми генерала Дудаева, избранного президентом Чеченской республики, провозглашение независимости заставили руководство России ввести чрезвычайное положение на этой территории. Российские войска столкнулись с упорным и искусно организованным сопротивлением чеченских боевиков. Чеченская проблема по-прежнему является главной.

В 1996 г Ельцин вновь побеждает на президентских выборах. Социально-экономические, политические проблемы по-прежнему давили на страну. Благодаря продаже ценных бумаг государственного займа за рубежом и внутри страны, а также ряду других мер, инфляция была незначительной. Развивался мелкий и средний бизнес, Экономика страны была уже тесно связана с мировой. Кризис на рынках юго-восточных стран, трудности с выплатами внешних займов привели к финансовому кризису 1998 г. и вызвали правительственный кризис (смена правительства: Черномырдин, Примаков, Степашин, Путин).

За последнее десятилетие XX в. в России произошли коренные изменения:

широкое отношение получили арендные отношения)

частная собственность стала доминирующей;

формируется «средний класс»;

значительная часть общества уже не ориентируется на прошлое;

сложилась многопартийная система.

Билет 12

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в послевоенный период(1945-1953гг.).

За годы войны СССР потерял треть национального богатства. Окрепла лишь военная промышленность. Предстояло выбрать путь экономического возрождения: 1) поддержать наметившиеся послабления и тенденции к самостоятельности на местах без указки из Центра (Вознесенский, Кузнецов, Родионов и др.) или 2) вернуться к модели 30-х годов (Маленков, Берия),

Растущая международная напряженность, плохой урожай и голод 1946 г. привели к победе сторонников принудительных мер. Возврат к схеме развития 30-х годов разработан и теоретически обоснован Сталиным в его последней работе «Экономические проблемы социализма в СССР», обозначившей курс к огосударствлению сельского хозяйства - создание совхозов. Четвертый пятилетний план предусматривал: