Введение

Земноводные (амфибии), как и пресмыкающиеся (рептилии), - древние наземные позвоночные. Они распространены повсеместно, но отдают предпочтение районам с тёплым и жарким климатом. Земноводные живут вблизи водоёмов и во влажных местах; их развитие происходит в воде. Пресмыкающиеся же не связаны в своём развитии с водной средой.

Богатые чувствительными клетками, эти образования играют определенную роль в спаривании. Как пектиниферная пластинка, так и генитальные бляшки считаются остатками сосудов отсутствующих амбулаторных придатков. На остальных четырех стернитах сегментов мезосомы имеется пара респираторных стигм.

Метасома намного уже, чем остальная часть тела, образуя хвост животного. Он состоит из пяти сегментов удлиненной формы и более объемного тельсона, на вершине которого есть клюв, соединенный с двойным ядовитым протоком с смертельным ядом и человеком по целому ряду видов. Брюшной, на совместной мембране между сегментом 5 и тельсоном открывается анальное отверстие.

Основные черты представителей класса

| Разделы | Земноводные | Пресмыкающиеся |

| Тело | Подразделяется на голову, туловище и пятипалые конечности. Хвостатые амфибии имеют хвост. | Подразделяется на голову, шею, туловище, хвост и пятипалые конечности. |

| Кожа | Тонкая, лишена чешуи, но имеет большое количество желёз, выделяющих слизь. | Сухая, лишена желёз и покрыта роговыми чешуями, которые защищают тело от высыхания. Чешуи сдерживают рост, поэтому для рептилий характерна линька. |

| Позвоночник | 4 отдела: шейной, туловищный, крестцовый и хвостовой. Рёбра редуцированы, у бесхвостых они отсутствуют. Мускулатура не имеет сегментарного строения и представлена дифференцированными группами мышц. | 5 отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Имеются рёбра, грудина и грудная клетка. Отделы скелета конечностей те же, что у земноводных. Мускулатура более дифференцирована. |

| Пищеварительная система | Пищеварительная трубка подразделяется на передний, средний и задний отделы. Обособлен желудок. Расширение толстой кишки образует клоаку. Развиты пищеварительные железы. | Ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки. На границе толстой и тонкой кишок находится зачаток слепой кишки. Толстая кишка открывается в клоаку. Развиты пищеварительные железы. |

| Органы выделения | Парные туловищные мочеточники и мочевой пузырь, который открывается в клоаку. | Вторичные (тазовые) почки, мочеточники, мочевой пузырь (открывается в клоаку). |

| Кровеносная система | Сердце трёхкамерное. Два круга кровообращения. По сосудам большого круга течёт смешанная кровь, а головной мозг снабжается артериальной кровью. Земноводные относятся к пойкилотермным животным. | Сердце трёхкамерное, но в желудочке имеется неполная перегородка. Два круга кровообращения. |

| Органы дыхания | У взрослых животных – лёгкие, у личинок – жабры. Дополнительно в дыхании участвует кожа. | Лёгкие. Представляют собой растяжимые мешки, внутренняя сетка которых имеет сеть перекладин, увеличивающих поверхность. Задний конец трахеи разветвлён на два бронха, которые входят в лёгкие. |

| Нервная система | Головной мозг состоит из 5 отделов. Передний мозг более крупный, чем у рыб, и разделён на два полушария. Мозжечок развит хуже. Развиты органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. | Прогрессивное развитие головного мозга связано с появлением зачатков коры больших полушарий. Хорошо развит мозжечок. Органы чувств приспособлены к наземному образу жизни. Глаза имеют веки. Хрусталик способен изменять кривизну. Орган слуха состоит из внутреннего уха (по сравнению с амфибиями более крупные размеры улитки) и среднего уха (одна слуховая косточка и барабанная перепонка). Развиты органы обоняния, осязания, вкуса. |

| Размножение | Земноводные – раздельнополые животные. Оплодотворение происходит в воде; развитие с неполным метаморфозом. | Пресмыкающиеся, как и земноводные, раздельнополы. Оплодотворение внутреннее. Развитие чаще прямое (откладка яиц), имеется и живорождение. |

Значение земноводных и пресмыкающихся

Пищеварительная система состоит из передней, средней и задней кишки, первого и последнего сегмента эктодермального происхождения. Средняя кишка является прямой, представляя шесть пар дивертикулов, образующих пищеварительную железу в боковом направлении. На границе с задним кишечником открываются две трубки Мальпиги. Задний кишечник, прямой, пересекает метасому и заканчивается короткой прямой кишкой, открытой снаружи анусом. С мышечной глоткой пищевые соки вводятся в жертву; после частичного переваривания пищеварительные соки всасываются в пищеварительный тракт с помощью глоточных мышц.

Земноводные уничтожают большое количество насекомых – вредителей сельскохозяйственных культур. Они являются продуктом питания для рыб, птиц, змей и некоторых пушных зверей. В ряде стран лягушек использует в пищу и человек. Лягушка является классическим объектом для научных исследований.

Пресмыкающиеся являются одним из звеньев пищевых цепей в биосфере. Человек использует в пищу мясо и яйца черепах, а также мясо змей. Кожа змей и крокодилов является ценным сырьём для промышленности. Змеиный яд используется для получения лекарств. Яд собирают у змей, содержащихся в специальных питомниках – серпентариях. Змеи уничтожают значительное количество грызунов – вредителей сельскохозяйственных культур.

Жидкие продукты в конечном итоге попадают в пищеварительную железу, где происходит заключительная часть пищеварения, а также поглощение. Дыхательная система представлена четырьмя парами соматических легких, расположенными на уровне мезосомы. Система кровообращения открыта. Сердце удлинено, расположено в брюшной полости и снабжено семью парами боевых действий. Передние и боковые начинают головную аорту и девять пар боковых сосудов, а также заднюю аорту. Венозная кровь собирается в венозные синусы, затем возвращается в перикард и отсюда к сердцу.

Подготовил ученик 12 б класса

Александр Переплётчиков

Полнотекстовый поиск:

Главная > Реферат >Биология

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКИИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Как у мужчин, так и у женщин, половые отверстия открыты вентрально на мезосому. Яйца представляют собой пары, также в скалярной форме. Два податливых канала, как и в предыдущем случае, открываются в брюшной камере. Восхождение Скорпиона имеет некоторые интересные особенности. Таким образом, оба партнера вместе выполняют довольно сложный брачный танец, в течение которого они остаются застрявшими вместе с помощью плоскогубцев. Впоследствии мужчина ставит на почву сперматозоиды, сгруппированные в сперматофоры различной формы, стремясь управлять женщиной так, чтобы она помещалась над сперматофором.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Реферат

по предмету: Биология

на тему: Земноводные и пресмыкающиеся: отличительные признаки, роль в природе.

Выполнили:

студенты 2 курса: Антонов С.М. и Томилин К.Г.

Проверила:

Алексеева Н.А.

Тюмень 2009

Введение……………………………………………………………………………………......3

Происхождение земноводных и пресмыкающихся………………………………………….4

Перед сдачей спермы самка неоднократно касается женской расческой и женского полового муфта. В конце концов, сперматофиты доходят до женской половой камеры, где споры свинки высвобождаются. Из яйца такие же несовершеннолетние выходят как взрослые. Скорпионы «воспитывают» живое потомство, эмбриональное развитие происходит в женской половой системе. Вероятно, это связано с тем, что скорпионы, очень старая группа, столкнулись сначала с очень высокими экологическими условиями и оставив землю на земле, были бы слишком высоким риском для выживания.

Анатомическое сравнение амфибий и рептилий:

Форма тела……………………………………………………………………………………6

Покровы…………………………………………………………………………………….....6

Нервная система и органы чувств……………………………………………….…………..7

Скелет…………………………………………………………………………………………10

Мышечная система.…………………………………………………………………………..13

После вылупления цыплята остаются на обратной стороне матери до второй урожайности. Скорпионы - счастливые, ночные животные. Они проводят день, прячась под скалами, в трещинах скал или в подземных галереях. Их прада представлена широким спектром насекомых и их личинок или других типов хелицератов. Хотя их яд смертелен для многих видов позвоночных, он используется только в крайних случаях. В свою очередь, скорпионы потребляются относительно большим числом позвоночных и даже беспозвоночных.

Он имеет длину около 1 см и светло-коричневый; его жало столь же болезненно, как у обычной осы. Систематический порядок включает два надфамили - Бутхоиды и Чактоиды. Они легко узнаваемы, как остальная часть земного хелицерата после длинного и шарнирного шрама, с которым заканчивается опистома. Удлиненный, удлиненный, носит два срединных глаза и ряд передних передних глаз. Хеликсеры короткие, но педипальпийцы изготовлены из сильных, толстых и коротких, читированных и челюстных предметов; животные используют эти цепкие органы, чтобы ловить, удерживать и разрушать добычу.

Пищеварительная система…………………………………………………………………...13

Дыхательная система…………………………………………………………………………15

Кровеносная система…………………………………………………………………………17

Выделительная система……………………………………………………………………...20

Размножение………………………………………………………………………………….21

Катушки ножек свариваются в срединной плоскости, образуя уникальную хитиновую пластину, которая вентрально защищает брюшной мундштук. Из амбулаторных приложений только первые три пары служат, первая пара, с более тонкими и удлиненными статьями, действующими как органы чувств. Уропиги - это ночные животные, копающие приюты с помощью педальных массивов. Возраст группы большой, окаменелости с той же морфологией, что и нынешние карбоновые формы. Виды группы распространены в тропических районах Америки, Африки и Азии.

Опистосома удлиняется, заканчиваясь коротким шрамом, на котором есть персонажи, которые различают двух полов. Шизомиды - это люцифические виды, встречающиеся в листве или под камнями, а их пища состоит из мелких насекомых и их личинок. Около 90 видов амблипиды являются тропическими, среднего размера, длиной не более 5 см, с телом, разделенным на пиявку и опистосом. Первая пара амбулаторных придатков трансформируется, при этом количество предметов и ногтей увеличивается и обслуживается. Лицо приблизительно круглое, с двумя средними глазами и двумя группами из трех боковых глаз.

Развитие……………………………………………………………………………………….21

Положение в биоценозах и географическое распространение……………………………...23

Значение для человека………………………………………………………………………....24

Вывод…………………………………………………………………………………………....26

Список литературы……………………………………………………………………………..27

На брюшной стороне видны несколько небольших грудных бляшек. Опистосома сплющена и узко сочленена. Ископаемые остатки амблиопов датируются карбоновыми, когда группа, по-видимому, имеет более широкое распространение, чем сегодня, из-за климатических условий.

Они являются относительно медленными животными, которые охотятся на почву тропических лесов, опираясь в основном на выявление лука-порея. Тело массивов выполнено из просомы и опистосомы, соединенных узким образованием - черешком - изменением первого брюшного сегмента. Лицо грубо овальное, предварительно одетые в несколько пар глаз.

Введение

Земноводные, или амфибии, что в переводе с греческого означает двоякодыщащие, сильно отличаются от других позвоночных. В их жизни нужно различать два периода: на начальной стадии развития они сходны с рыбами, а затем постепенно превращаются в животных с лёгочным дыханием. Таким образом, в цикле развития земноводных имеет место превращение, которое почти не встречается у других позвоночных, и наоборот, широко распространено у низших, беспозвоночных.

Из них есть две более крупные срединные глаза и две группы из трех нижних передних передних глаз. В спине кожа утолщена, образуя защитный защитный щит. Вентральная, на лбу - маленькая пластинка грудины, которая также имеет нижнюю губу и большую грудную пластинку, а вторая окружена коксплантатами амбулаторных придатков. Передняя часть рта открывается, окруженная хеликером и основанием педали, а также маленькая доска грудины.

Катушки ножек имеют треугольную форму хитинового лезвия по бокам; на этих лезвиях есть немного щетины, называемой скопулой, а у некоторых видов зубчатый наконечник - селула. В верхней части открывается венозный канал, что приводит к модификации слюнной железы, канала и основного продукта. Педальпаны имеют осязательную функцию, состоящую всего из шести статей, причем недостающая статья является базиликом. Самцы, присутствующие в лапке, представляют собой полностью частный орган спаривания, представленный генитальной луковицей, иногда сложной формы.

Пресмыкающиеся, рептилии, класс позвоночных животных, занимающий по уровню организации промежуточное положение между земноводными, с одной стороны, и птицами и млекопитающими – с другой. Последние два класса произошли независимо от древних рептилий, а характерные для них покровы тела – от чешуи последних. Во многих отношениях пресмыкающиеся более сходны с птицами, чем с земноводными или млекопитающими.

В состоянии покоя генитальная луковица реплицируется в пучок альвеолы. Амбулаторное приложение - ноги - состоят из семи статей, демонстрирующих различные особенности образа жизни. Таким образом, есть пауки, которые прыгают, у них короткие и сильные ноги; для видов, которые охотятся на землю, ноги длинные и сильные, служащие бежать; для пауков, которые строят сети, ноги обычно тонкие. В таких формах у тазы есть две пектинированные банды, с которыми сплетено полотно. У их основания есть третий, меньший, который может образовывать коготь с двумя шипами, расположенными несколько позади.

Целью нашего реферата является сравнение и нахождение отличительных признаков данных классов.

Происхождение земноводных и пресмыкающихся

Тесная связь земноводных с водой, а также строение и образ жизни их личинок указывают на происхождение этих животных от рыб. Удалось найти окаменелые останки вымерших земноводных. Кожа их имела чешуи, а череп походил на череп кистеперых рыб. Ученые установили, что первые земноводные появились более 300 млн. лет назад. Их предками были пресноводные кистеперые рыбы. Сравнение скелета плавников современной кистеперой рыбы латимерии и отпечатков плавников вымерших кистеперых со скелетом конечностей земноводных говорит об их большом сходстве. Предполагают, что вымершие пресноводные кистеперые имели легкие, развившиеся из плавательного пузыря. Они жили в мелких озерах и речках, могли переползать из одного водоема в другой при помощи своих мускулистых плавников. От этих рыб и произошли первые наземные позвоночные - древние хвостатые земноводные. Бесхвостые появились позднее и произошли от древних хвостатых земноводных. 200 млн. лет назад Землю покрывали огромные болота. Этот период был наиболее благоприятным для развития земноводных. Многие из них достигали в длину 5-6 м (самое крупное современное земноводное гигантская саламандра, живущая в Юго-Восточной Азии, достигает в длину 1,5 м).

С помощью этого типа карабина пауки, которые могут закрепить и могут сидеть без труда. Карабины сильнее на последней паре ног, так как пауки обычно висят холст вниз. Опистосома обычно громоздкая, больше или равна размеру простаты. его кожа слабо хитинизирована. На вентральной стороне открывается анальное отверстие. До этого органы обнаруживаются. В передней части опистосомы, срединной, открывается половое отверстие, расположенное в эпигастральной канаве и защищенное у самок кутикулярной пластинкой, называемой эпигином.

Боковой к генитальному открытию является две стигмы. Органы позвоночника являются специфическими для пауков и представляют собой остатки первого опионосомового приложения на терминальных сегментах. Прежде всего, существует четыре таких пары органов, но количество и их форма варьируются. Органы протеза связаны с брюшными сыворотками, которые производят шелковую нить. Морфологически зубные органы представляют собой усеченные образования, оканчивающиеся на дистальной стороне пластиной с пластиной, снабженной множеством поры, каждая из которых открыта в верхней части тубуса.

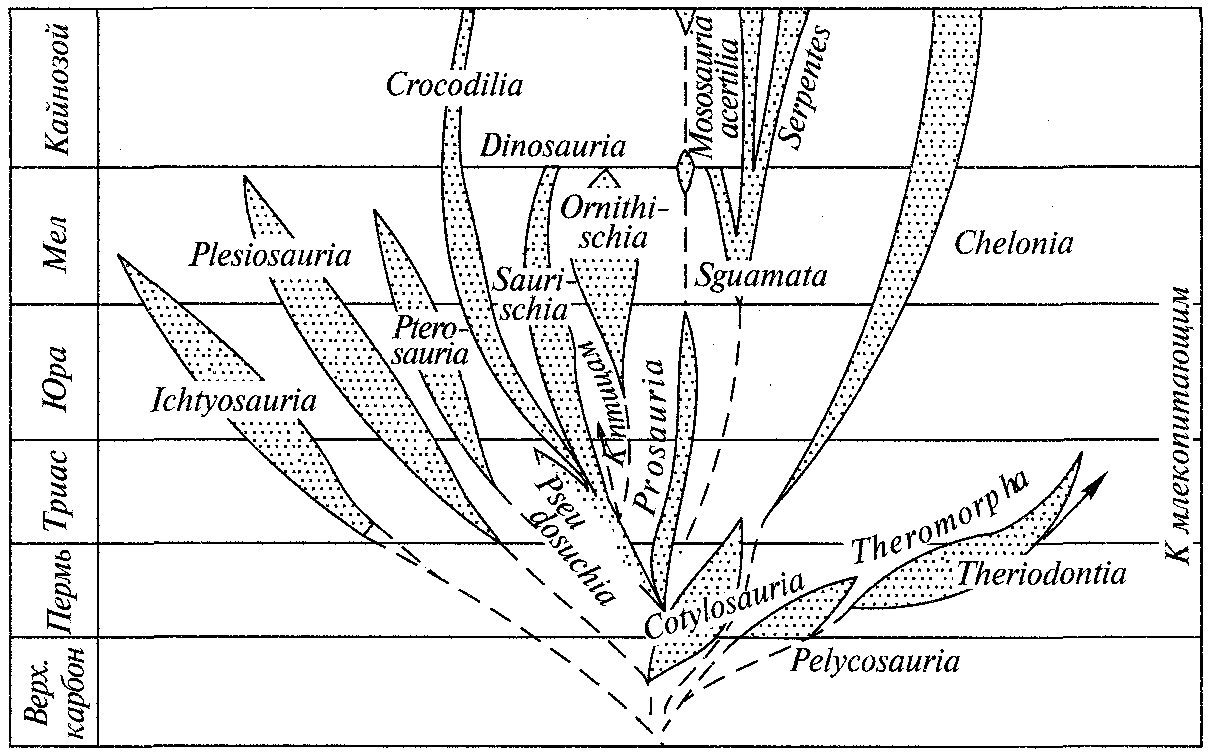

Рис. 1. Филогенетическое древо земноводных

Пресмыкающиеся произошли от ветви палеозойских земноводных - стегоцефалов. Они еще были связаны с водоемами, но обладали подвижностью, значительным развитием головного мозга и, вероятно, имели зачаточный роговой покров на коже. Интерес представляют формы, жившие в каменноугольный период и занимавшие промежуточное положение между земноводными и пресмыкающимися; позвоночник стал прочным за счет окостенения хрящей, наметилось преобразование 2-х первых шейных позвонков (стали подвижными), появились длинные ребра, более сильные конечности, чем у стегоцефалов, - они могли приподнимать туловище над землей. Возвысила их над существующими группами животных и возможность развития яйца в песчаном грунте. Возникновение рептилий способствовали изменения в климате: он стал суше. Считают, что основной предковой группой ископаемых и современных рептилий явились котилозавры, давшие в каменноугольный период начало крокодилоподобным существам, обитавшие в воде. В конце палеозоя и начале мезозоя котилозавры дивергировали, от них взяли начало более прогрессивные ветви: черепахи и ихтиозавры. Расцвет рептилий начался в триасовый период и длился всю мезозойскую эру. Они полностью приспособились к жизни на суше, распространились по всему земному шару. Это были летающие ящерицы (птерозавры), гигантские ящерицы (диплодок - массой 20-25 т и длиной 30 м), динозавры, бронтозавры, игуанодоны. От примитивных котилозавров произошли звероподобные рептилии. В конце мезозоя началось массовое вымирание рептилий, потомки их явились птицы и млекопитающие. В кайнозое возникли молодые группы рептилий - ящерицы и змеи. Из древнейших форм в современной фауне сохранились первоящеры (гаттерия), малочисленные виды крокодилов и черепах.

Шелковые нитки, которые выходят через эти отверстия, сотканы с пектинированными ногами ног, образуя шелковую нить, с помощью которой паук создает сетку. Внутренняя организация пауков отличается от внутренней формы примитивных форм - скорпионов - формы тела и окружающей среды, откладывая отпечатки пальцев на серию внутренних органов.

Пищеварительная система открывается вперед, вентрально через рот, предварительно ограниченную передней губой, сбоку от хитиновых пластинок педипальпов и задней части маленькой грудной пластинки. Слюнные железы открываются во рту. Существует глотка со стенами с сильными мускулами, что позволяет пауку использовать ее как дыхательный насос. Пищевод, узкий, пересекает голову нервной массы и открывается в опухший желудок. Как в желудке, так и в опистосоме, кишечник имеет чрезвычайно разветвленные дивертикулы, в которых сжиженные пищевые продукты пищеварительного сока, закачанные в тело жертвы, перевариваются и перевариваются.

Рис. 2. Филогенетическое древо пресмыкающихся

Анатомическое сравнение амфибий и рептилий

Форма тела

Земноводные, с одной стороны, имеют большое сходство с пресмыкающимися, но с другой стороны они еще более схожи с рыбами. Форма тела бывает очень различная. Хвостатые амфибии сходны более с рыбами, имеют сжатое с боков туловище и длинный весловидный хвост; у других туловище округлое или плоское, а хфост совсем отсутствует. Конечностей у некоторых земноводных совершенно нет, у других они развиты слабо, у третьих наоборот сильно развиты.

Тело рептилий по большей части продолговатое иногда округлое и даже сплющенное часто сильно вытянутое, иногда червеобразное.

Наружным покровом служат чешуи, костяные или роговые щиты, иногда более или менее сросшиеся вместе. Благодаря появлению шеи у рептилий голова подвижно сочле-нена с туловищем и может совершать движения не только, как у амфибий, в вертикальном направлении, но и в горизонтальном. Хвост у подавляющего большинства видов длинный, способный к разнообразным движениям; ноги сильно развиты (у некоторых видов ящериц и у всех змей ноги редуцированы в связи с переходом к другому активному способу передвижения). Вели-чина тела в среднем значительно больше, чем у амфибий, а неко-торые виды достигают огромных размеров.

Покровы

Кожа земноводных богата многоклеточными железами. Выделяемая ими слизь тонким слоем покрывает все тело, увлажняя кожу и предохраняя ее от высыхания, что обеспечивает участие кожи в газообмене. Выделяемый кожными железами секрет может содержать раздражающие или ядовитые вещества. В секрете содержатся и вещества, имеющие сигнальное значение; они влияют на поведение других особей. В нижних слоях эпидермиса и в кориуме расположены пигментные клетки, обусловливающие видоспецифичность окраски. Окраска земноводных разнообразна и выполняет различные функции: маскировки; предупреждения и отпугивания врагов; полового различия. У пресмыкающихся окраска также разнообразна, но имеет чаще защитное значение.

Но в отличие от земноводных, кожа современ-ных рептилий сухая, лишенная желез. Она

покрыта роговыми прочными и в то же время легкими чешуями эктодермального происхождения, которые за-щищают тело не только от механических повреждений, но и от высыхания. Ороговевший слой кожи периодически сбрасывается во время линьки. У черепах и крокодилов в мезенхимном слое кожи развиваются окостенения, у остальных рептилий они отсутствуют. Черепахи хорошо защищены от врагов панцирями.

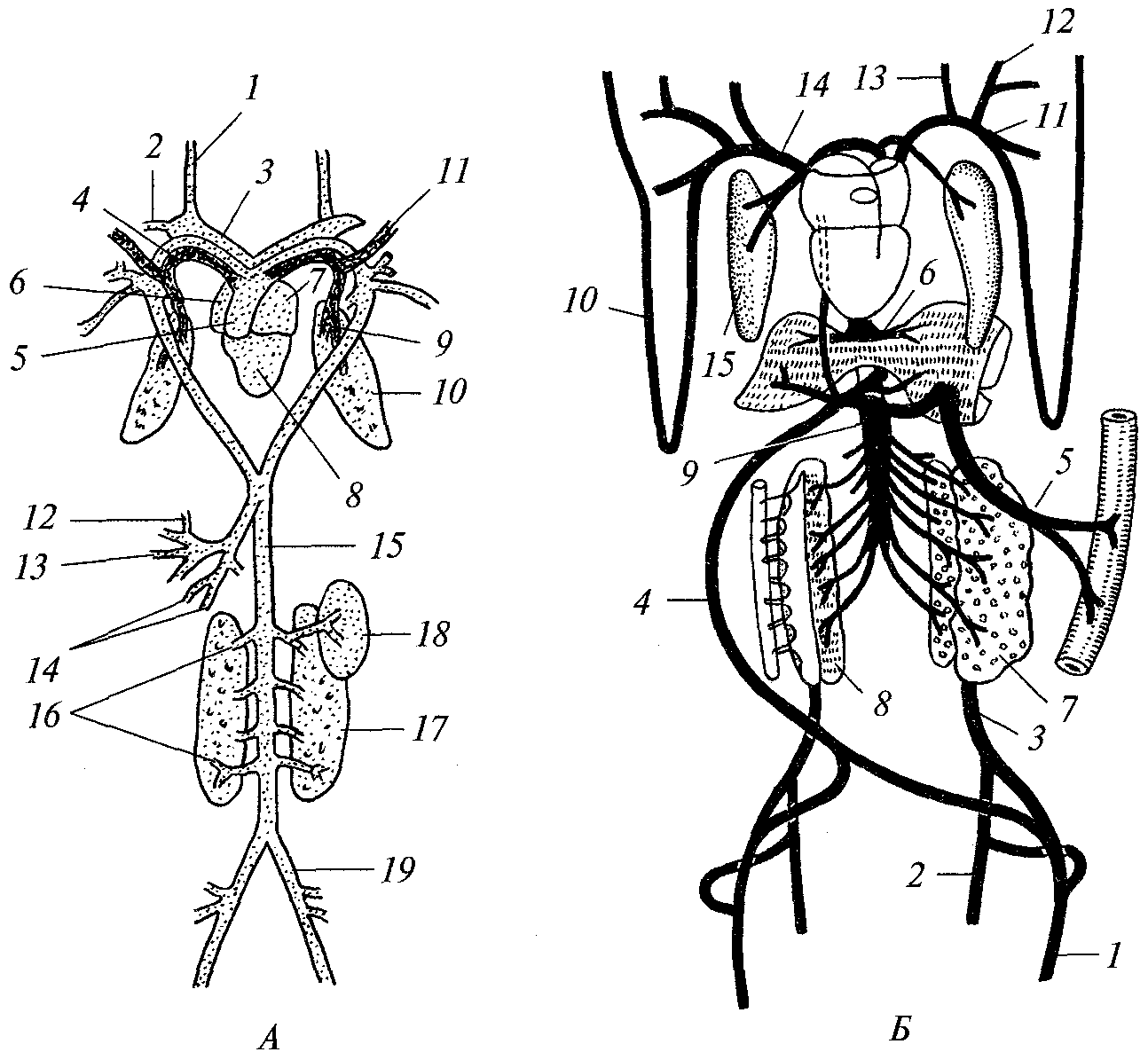

Нервная система и органы чувств

Переход к наземному образу жизни у амфибий сопровождался преобразованием центральной нервной системы и органов чувств.

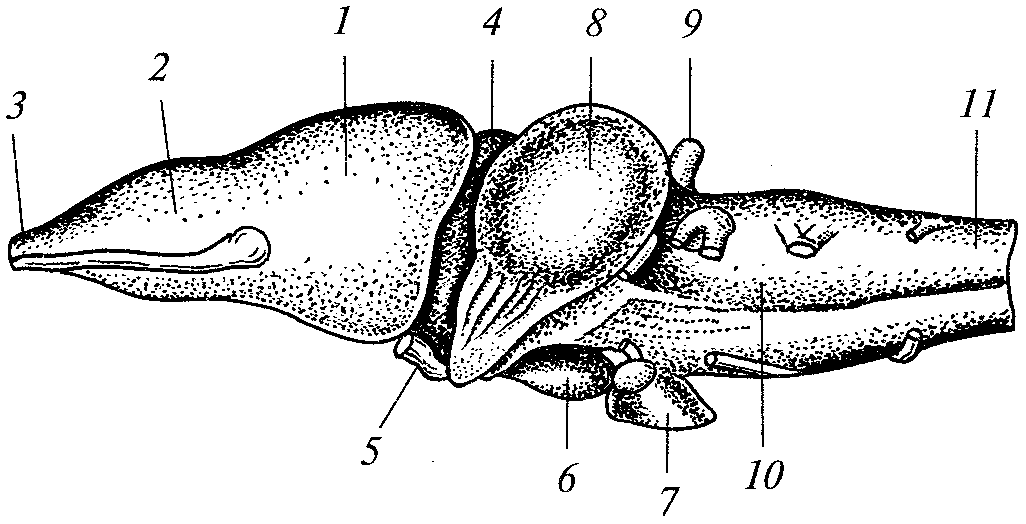

Рис. 3. Головной мозг лягушки, вид сбоку:

1-полушария переднего мозга; 2-обонятельная доля; 3-обонятельный нерв; 4-промежуточный мозг; 5-зрительная хиазма; 6-воронка; 7-гипо-физ; 8-средний мозг; 9- мозжечок; 10-продолговатый мозг; 11-спинной мозг

Заметно увеличиваются относительные размеры переднего мозга, разделившегося на два полушария с самостоятельной полостью - боковым желудочком в каждом из них. Скопления нервных клеток образуют не только полосатые тела в дне боковых желудочков, но и тонкий слой в крыше полушарий - первичный мозговой свод - архипаллиум. Обонятельные доли слабо отграничены от полушарий. Промежуточный мозг лишь слегка прикрыт соседними отделами. Сверху на нем расположен эпифиз. От дна промежуточного мозга отходит воронка, к которой прилегает хорошо развитый гипофиз. Мозжечок мал и имеет вид небольшого валика, лежащего за средним мозгом по переднему краю ромбовидной ямки полости четвертого желудочка. От головного мозга земноводных отходят 10 пар головных нервов. Развитие архипаллиума, сопровождающееся усилением связей с промежуточным и особенно средним мозгом, приводит к тому, что ассоциативная деятельность, регулирующая поведение, осуществляется у земноводных не только продолговатым и средним мозгом, но и полушариями переднего мозга.

Органы чувств обеспечивают ориентировку земноводных в воде и на суше. У личинок и у ведущих водный образ жизни взрослых земноводных важную роль играют органы боковой линии (сейсмосенсорная система), осязание, терморецепция, вкус, слух и зрение. У видов с преимущественно наземным образом жизни основную роль в ориентации играет зрение.

В ротовой полости и на языке у амфибий имеются скопления чувствующих клеток, оплетенных нервными окончаниями. Однако они выполняют не функцию «вкусовых рецепторов, а служат органами осязания, позволяющими ощущать положение пищевого объекта в ротовой полости. Обоняние играет заметную роль в жизни амфибий. Обонятельные мешки парные. Наружные ноздри открываются и закрываются действием специальных мышц. Внутренними ноздрями (хоанами) каждый мешок сообщается с ротовой полостью. Трубчатые железы стенок выделяют секрет, смачивающий слизистую обонятельных мешков. Орган обоняния функционирует только в воздушной среде; в воде наружные ноздри закрыты. Органы зрения хорошо развиты у подавляющего большинства земноводных. Хрусталик глаза имеет форму двояковыпуклой линзы с более плоской передней поверхностью. Аккомодация осуществляется лишь перемещением хрусталика при помощи мышечных волокон ресничного тела. Глаза личинок не имеют век. Во время метаморфоза образуются подвижные веки - верхнее и нижнее - и мигательная перепонка (обособляется от нижнего века). Секрет желез внутренней поверхности век и мигательной перепонки предохраняет роговицу от высыхания; при движении век с поверхности глаза удаляются осевшие посторонние частицы. В сетчатке есть палочки и колбочки; у видов с сумеречной и ночной активностью первые преобладают. Благодаря положению глаз у многих бесхвостых земноводных общее поле зрения равно 360°. Орган слуха в связи с земноводным образом жизни существенно усложнился. Возник новый отдел - среднее ухо, в котором расположен аппарат, усиливающий воспринятые звуковые колебания. Необходимость его связана со слабой звукопроводимостью воздуха по сравнению с водой. Полость среднего уха образовалась из рудимента жаберной щели. Узкий канал - евстахиева труба, соединяя полость среднего уха с ротовой полостью, выравнивает давление и предотвращает разрывы барабанной перепонки при сильных звуках.

Наряду с системой - среднее и внутреннее ухо, обеспечивающей слух в воздушной среде, у земноводных сохраняются механизмы слуха в воде. Существование двух слуховых систем у амфибий - приспособление к жизни в двух средах водной и воздушной.

В связи с более подвижным и сложным обра-зом жизни нервная система рептилий развита лучше, чем у амфи-бий.

Рис. 4. Головной мозг ящерицы, вид сбоку:

1-полушарие переднего мозга; 2-обо-нятельная доля; 3-промежуточный мозг; 4-гипофиз; 5 -средний мозг; 6-пе-рекрест зрительных нервов (хиазма); 7-мозжечок; 8-спинной мозг

Передний мозг значительно больших размеров, чем у земноводных (в особенности за счет увеличения полосатых тел), на поверхности полушарий появляются нервные клетки - зачаток коры головного мозга. Поэтому у рептилий быстрее устанавливаются новые связи с внешней средой, чем у их предков. Воз-растает роль этого отдела го-ловного мозга как координа-тора жизнедеятельности всего организма. Усложняется стро-ение промежуточного и сред-него мозга, усиливается их связь с передним мозгом и другими отделами централь-ной нервной системы. Мозже-чок в связи с усложнением способов передвижения и не-обходимостью сохранять рав-новесие тела развит заметно лучше, чем у земноводных. Увеличился и продолговатый мозг, который образует харак-терный для рептилий вертикальный изгиб. Спинной мозг длин-ный; строение его усложнилось. Это выразилось в более резком отделении наружного слоя (белого, т. е. проводящих путей) от внут-реннего (серого, т. е. нервных клеток) слоя.

Из органов чувств у рептилий (за исключением змей и неко-торых других видов) лучше, чем у амфибий, развиты глаза: они более подвижны. Приспособление их к видению на разных рассто-яниях (у многих видов на довольно больших) обеспечивается не только, как у амфибий, перемещением хрусталика, но и, как у высших позвоночных, путем изменения его кривизны. Кро-ме век имеется мигательная перепонка. У ряда видов есть темен-ной орган, связанный с промежуточным мозгом и способный к восприятию световых раздражений. Некоторые прогрессивные из-менения произошли в органе слуха: немного увеличился нижний мешочек; слуховая косточка лучше передает колебания барабан-ной перепонки во внутреннее ухо; кроме овального окошечка появилось второе окошечко - круглое, что увеличивает подвиж-ность экзолимфы, окружающей лабиринт; барабанная перепонка расположена не на поверхности головы, а в небольшом углубле-нии. Органы обоняния развиты довольно хорошо, внутренняя поверхность их увеличилась. В осязании большую роль играет язык.

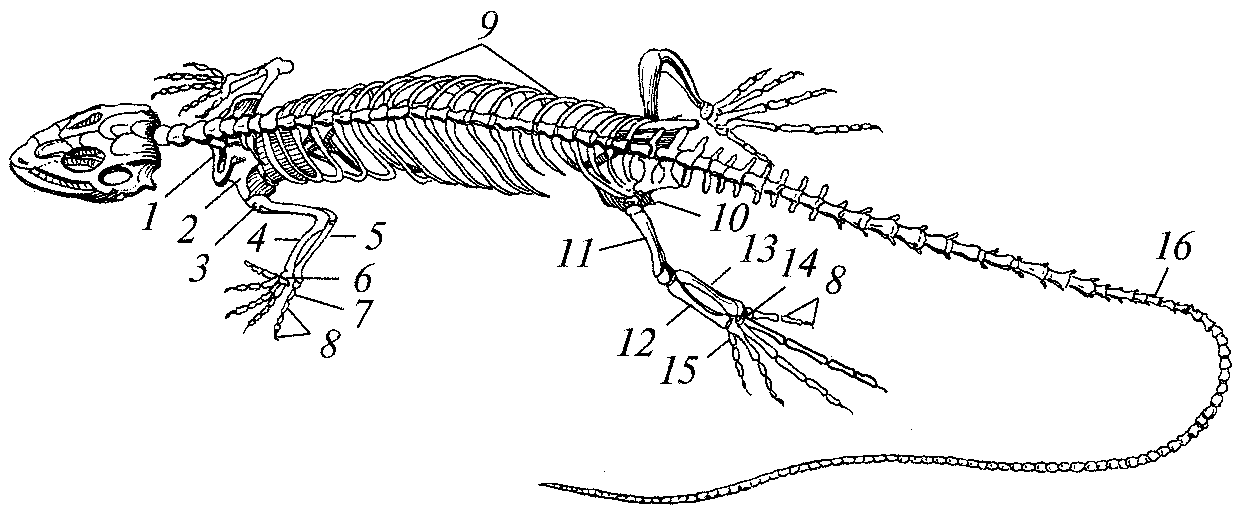

Скелет

В связи с приспособлением амфибий к наземному об-разу жизни скелет сильно изменился во всех своих частях.

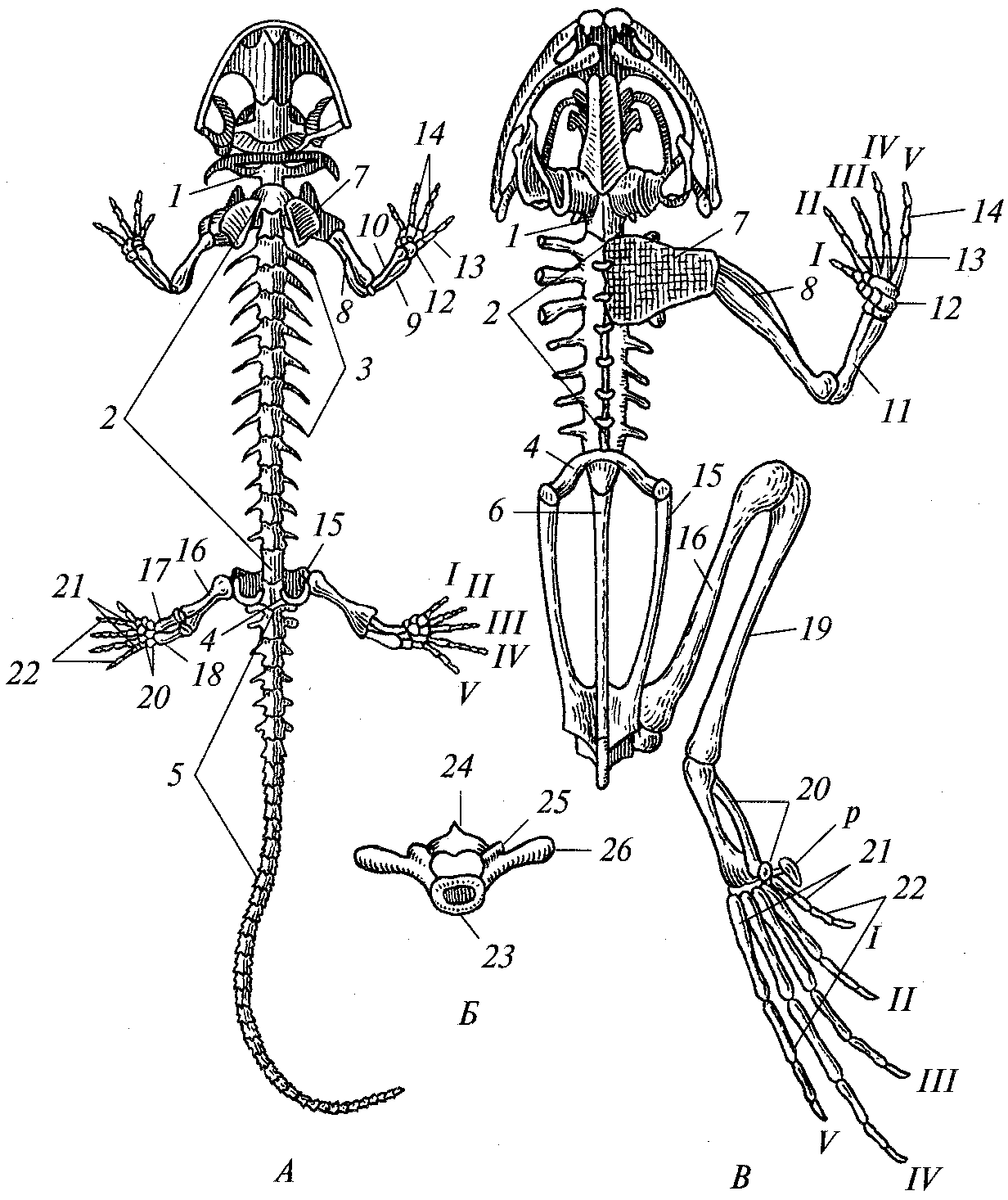

Рис. 5. Скелет саламандры (А) и лягушки (В),

Б - туловищный позвонок лягушки:

1-шейный позвонок; 2-туловищные позвонки; 3-ребра; 4-крестцовый позвонок; 5-хвостовые позвонки; 6-уростиль; 7-пояс передних конеч-ностей; 8-плечо; 9-локтевая кость; 10-лучевая кость; 11-сросшиеся лучевая и локтевая кости; 12-запястье; 13-пясть; 14-фаланги пальцев; 15-подвздошные кости тазового пояса; 16-бедро; 17-большая берцовая кость; 18-малая берцовая кость; 19-сросшиеся малая и большая берцовые кости; 20-предплюсна; 21-плюсна; 22-фаланги пальцев; 23-тело позвон-ка; 24-верхняя дуга с остистым отростком; 25-сочленовный отросток; 26-поперечный отросток; I-V-нумерация пальцев, р-рудимент предпальца

Череп амфибий имеет много хрящевых элементов, это объясняется необходимостью облегчить массу тела в свя-зи с полуназемным образом жизни. В составе черепа много кос-тей, характерный для земноводных парасфеноид. Так как гиомандибуляре стала слуховой косточкой, то роль под-веска нижней челюсти выполняет квадратная кость. В связи с ут-ратой во взрослом состоянии жаберного аппарата жаберные дуги редуцируются и сохраняются лишь их видоизмененные остатки. Подъязычная дуга сильно изменяется и частично редуцируется. Череп амфибий очень широкий, что отчасти связано с особенно-стями их дыхания. Нижняя челюсть состоит из нескольких костей.

Позвоночный столб у бесхвостых очень короткий и заканчива-ется длинной косточкой - уростилем, образовавшимся из руди-ментов хвостовых позвонков. У хвостатых земноводных этот отдел позвоночного столба состоит из ряда позвонков. У этих амфибий хвост играет существенную роль при передвижении: в воде он слу-жит для плавания, на суше - для поддержания равновесия. Ребра слабо развиты (у хвостатых земноводных) или редуцированы, а их остатки слились с поперечными отростками позвонков (у ос-тальных амфибий). У древних амфибий ребра имелись. Редукция их у современных форм объясняется необходимостью облегчить массу тела (сильно возросшую при переходе из водной среды в воздушную). Вследствие редукции ребер у земноводных нет груд-ной клетки. Первый позвонок имеет две суставные впадины для сочленения с двумя затылочными мыщелками черепа, благодаря чему голова земноводных стала подвижной.

Скелет передней конечности состоит из плечевой кости, двух костей предплечья - лучевой и локтевой, костей запястья, пяст-ных костей и фаланг пальцев. Скелет задней конечности состоит из бедра, двух костей голени - большой берцовой и малой бер-цовой, костей предплюсны, плюсневых костей и фаланг пальцев. Следовательно, сходство в строении обеих пар конечностей, не-смотря на некоторые различия в их функциях, очень велико. Задние конечности у многих бесхвостых амфибий служат и для плавания, в связи с чем они удлинились, а пальцы соединились плаватель-ными перепонками.

Плечевой пояс состоит из костных и хрящевых элементов: лопат-ки надлопаточного хряща, ключицы, прокоракоидного хряща и коракоида, или вороньей кости. Ключицы и коракоиды соедине-ны с грудиной, в состав которой тоже входят костные и хряще-вые элементы. Головка плеча сочленяется с плечевым поясом. Зад-ний пояс конечностей, или таз, состоит из трех костей: подвздош-ной, лобковой и седалищной. Образуемая этими костями большая вертлужная впадина служит для сочленения с головкой бедра. Таз соединен с одним позвонком - крестцовым, благодаря чему зад-ние ноги получили доволь-но прочную опору.

У пресмыкающихся скелет почти полностью окостенел благодаря замене гру-бой волокнистой костной ткани, характерной для земноводных, тонкой волокнистой, его прочность возросла, опорная и защит-ная функции улучшились.

Рис. 6. Скелет ящерицы:

7-ключица; 2-лопатка; 3-плечо; 4-лучевая кость; 5-локтевая кость; б-запястье; 7-пястье; 8-фаланги пальцев; 9-ребра; 10-таз; 11-бедро; 12-большая берцовая кость; 13-малая берцовая кость; 14-предплюсна; 15-плюсна; 16-хвостовые позвонки

Череп увеличился; вместимость мозгового отдела стала большей, чем у амфибий. Боковая поверхность черепа у древних рептилий была сплошной, позднее в ней появились височные ямы - одна или две, что уменьшило его массу и увеличило поверхность для прикрепления жевательных мышц. Нижние челюсти, как и у амфибий, подвешены к мозгово-му отделу черепа при помощи квадратной кости и тоже состоят из нескольких костей (зубной, сочленовной и др.).

Тело первого позвонка (атланта) приросло в виде зубца к телу второго позвонка (эпистрофея). Кольцевидный атлант получил воз-можность вращаться вокруг зубца эпистрофея, благодаря чему стали возможны и повороты головы, а это имело большое значение для добывания пищи (в основном других животных) и для защиты от врагов. Атлант соединен с затылочным отделом черепа с помо-щью одного мыщелка, что также способствует увеличению по-движности головы. Позвоночный столб разделяется на пять отде-лов, а не на четыре, как у амфибий: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Позвонки грудного отдела соединяются с грудиной хорошо раз-витыми ребрами, вследствие чего образуется грудная клетка, от-сутствующая у земноводных. От поясничных позвонков отходят уко-роченные ребра, не доходящие до грудины. Крестцовых позвонков два (у амфибий один). В хвостовом отделе (за исключением чере-пах) позвонков много. Кости ног лучше развиты, и они более прочные, чем у земно-водных. Между костями запястья и предплюсны имеются подвиж-ные суставы. Поэтому предплечье и проксимальный ряд запястья, а также голень и проксимальный ряд предплюсны функционируют как целостные образования. Особо нужно отметить усиление по-ясов конечностей: плечевого - благодаря его соединениям с грудиной и грудным отделом позвоночника, тазового - вследствие того, что он опирается на два крестцовых позвонка и обе его по-ловины образуют два сращения - седалищное и лонное.

Мышечная система.

В связи с развитием у амфибий ног, со-стоящих из многих костей, усложнением поясов конечностей, возникновением подвижного соединения головы с туловищем, разделением на отделы позвоночного стол-ба, изменениями способов дыхания, захвата пищи и другими приспособлениями к жизни на суше мышечная система подверг-лась значительной перестройке. У земноводных появились разные группы мышц: мышцы ног (например, бедрен-ные, икроножная, малоберцовая, предплюсневые, сгибатели и разгибатели), мышцы, соединяющие ноги с поясами конечностей (например, грудная, дельтовидная, ягодичная и др.), мышцы, из-меняющие объем ротовой полости (подчелюстная, подъязычная и др.), а также многие другие. Таким образом, у земноводных были заложены основы той мышечной системы, которая потом развива-лась, усложнялась и подвергалась дальнейшей дифференциации у вышестоящих позвоночных - рептилий, птиц и млекопитающих. Однако у земноводных как низших наземных позвоночных сохра-нились следы метамерной мускулатуры, в частности довольно хо-рошо выраженные на брюшной стороне тела.

У рептилий мышечная система подверглась дифференциации, раз-вились новые группы мышц, от которых зависят повороты го-ловы, движения возникшей шеи, расширение и суже-ние грудной клетки и др. Значительно увеличилась мускулатура ног, развились сгибатели и разгибатели пальцев. Масса и сила всей системы возросли.

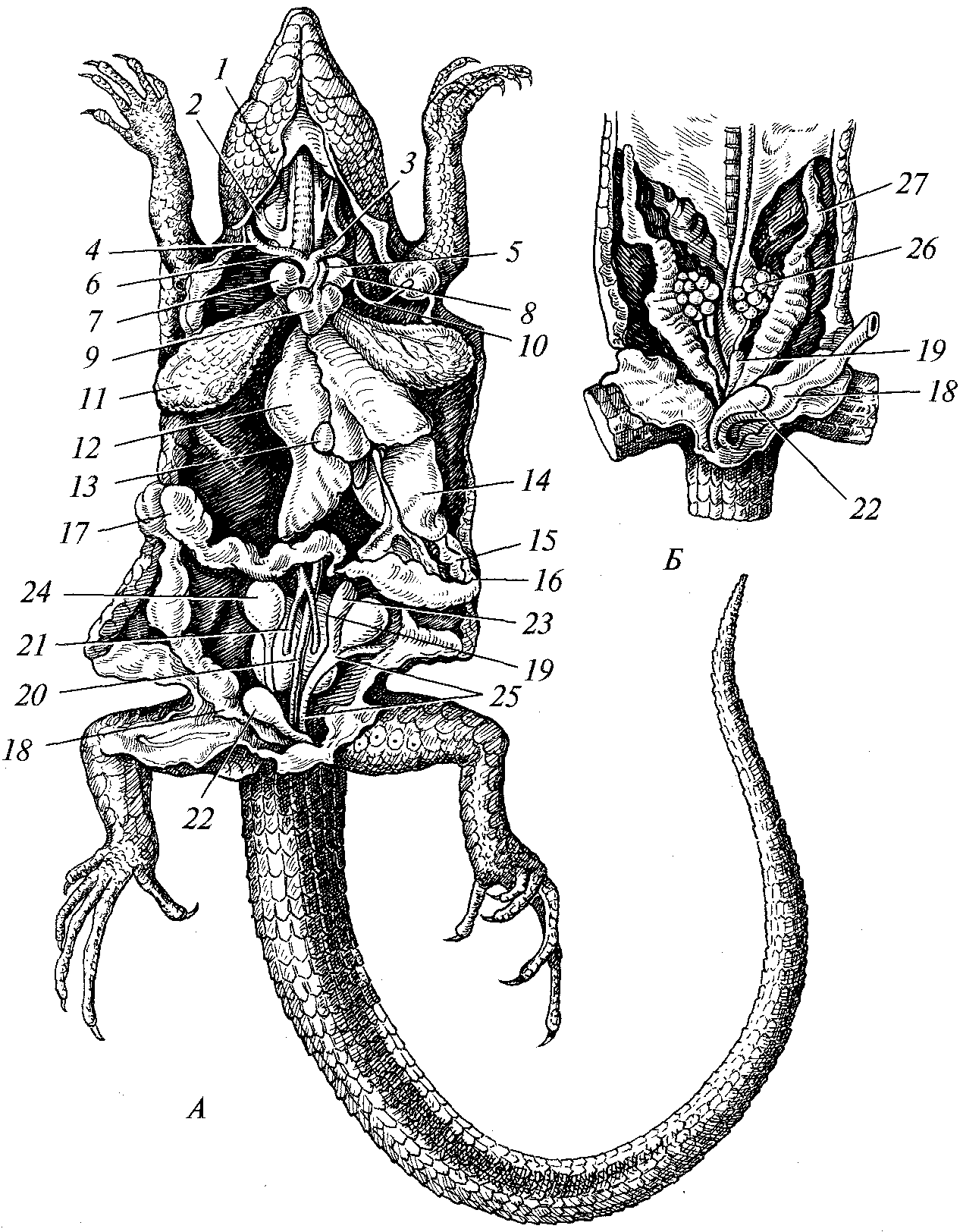

Пищеварительная система.

Ротовая полость у земноводных очень широкая. У ряда видов (главным образом у хвостатых амфибии) имеется много мелких, однородных, примитивно устроенных зубов, которые сидят на челюстях, сошнике, нёбных и других костях и служат лишь для удержания добычи. У большинства видов (главным об-разом у бесхвостых амфибий) зубы частично или полностью ре-дуцируются, зато у них сильно развивается язык. Последний у лягушек прикреплен к нижней челюсти передним концом и мо-жет для поимки добычи далеко выбрасываться задним концом вперед. Он очень липкий и хорошо приспособлен для выполнения указанной функции. У видов, постоянно живущих в воде, язык обычно редуцируется. Захват добычи у таких земноводных осуще-ствляется челюстями.

Пищеварительная трубка сравнительно короткая и состоит из глотки, пищевода, желудка, тонкой кишки и совсем небольшой прямой (толстой) кишки. Задняя часть прямой кишки представ-ляет собой клоаку; через нее выводятся кроме экскрементов моча и половые продукты. В ротовую полость впадают слюнные железы, отсутствующие у рыб. Секрет этих желез служит главным образом для смачивания пищи. Слюнные железы очень слабо развиты у видов, обитающих в воде, и значительно лучше - у наземных. Печень велика. Поджелудочная железа хорошо выражена. Пища взрослых земноводных в основном животная (насекомые, мелкие позвоночные и др.). Головастики же бесхвостых амфибий большей частью растительноядны.

Пищеварительная система у рептилий более дифференцирована, чем у земноводных.

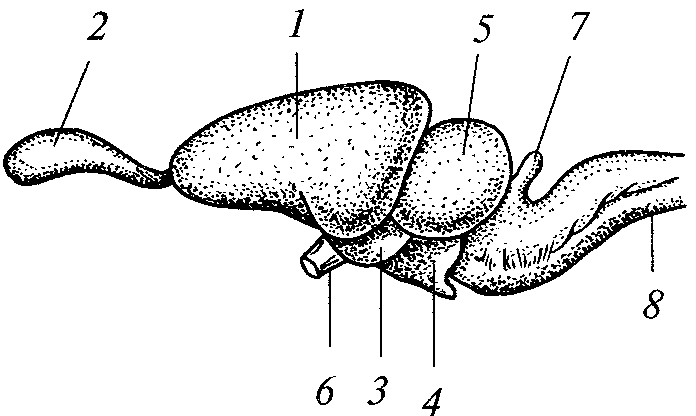

Рис. 7. Внутренние органы ящерицы; А-самец; Б-самка:

1-внешняя и 2-внутренняя яремные вены; 3-левая и 4-правая сонные артерии; 5-левая и 6-правая дуги аорты; 7-правое и 8-левое предсердия; 9-желудочек сердца; 10-левая подключичная артерия; 11-легкое; 12-печень; 13-желчный пузырь; 14-желудок; 15-поджелудоч-ная железа; 16-двенадцатиперстная кишка; 17-толстая кишка; 18-прямая кишка; 19-почка; 20-спинная аорта; 21-выносящие вены почек; 22-мочевой пузырь; 23-придаток семенника; 24-семенник; 25-семяпровод; 26-яичник; 27-яйцепровод

Зубы в основном сосредоточены на челюс-тях, количество их велико, но они однотипны и служат преиму-щественно для захвата добычи. Слюнные железы лучше развиты, чем у амфибий (у ряда видов выделения этих желез ядовиты). У рептилий начинается процесс образования твердого нёба, ко-торое особенно развито у крокодилов. Благодаря образованию твер-дого нёба ротовая полость отделяется от носоглоточной, что об-легчает как дыхание, так и поглощение пищи. Хорошо развиты (особенно у хищников, поедающих позвоночных животных) глот-ка, пищевод и желудок. Печень (с желчным пузырем) и поджелу-дочная железа более совершенны, чем у земноводных. Тонкая кишка значительно удлинена, толстая кишка короткая и закан-чивается клоакой. Современные пресмыкающиеся питаются пре-имущественно животными, число растительноядных видов незна-чительно.

Дыхательная система

Почти у всех земноводных есть легкие. Эти органы имеют еще очень простое строение и представля-ют собой тонкостенные мешки, в стенках которых разветвляется довольно густая сеть кровеносных сосудов густая сеть кровеносных сосудов.

Рис. 8. Вскрытая самка лягушки:

1-сердце; 2-легкое; 3-левая лопасть печени; 4-правая лопасть печени; 5-желчный пузырь в центральной лопасти печени; 6-желудок; 7-поджелу-дочная железа; 8-двенадцатиперстная кишка; 9-тонкая кишка; 10-прямая кишка; 11-селезенка; 12-клоака (вскрыта); 13-мочевой пузырь; 14-отвер-стие мочевого пузыря; 15-почка; 16-мочеточник; 17-парные отверстия мочеточников в клоаке; 18-правый яичник (левый удален); 19-жировое тело; 20-правый яйцевод; 21-левый яйцевод; 22-маточный отдел яйцевода; 23-отверстие яйцевода в клоаке; 24-спинная аорта; 25-задняя полая вена; 26-общая сонная артерия; 27-левая дуга аорты; 28-кожно-легочная артерия

Так как внутренняя стен-ка легких почти гладкая, то их поверхность относительно невели-ка. Трахея почти неразвита, и легкие связаны непосредственно с гортанью. Поскольку грудной клетки у земноводных нет, дыхание обеспечивается работой мышц ротовой полости. Вдох происходит следующим образом. При открытых ноздрях и закрытом рте оттягивается дно обширной ротовой полости и в нее поступает воздух. Затем нозд-ри закрываются особыми клапанами, дно ротовой полости под-нимается, и воздух нагнетается в легкие. Выдох происходит в ре-зультате сокращения брюшной мускулатуры.

Значительное количество кислорода земноводные получают через кожу и слизистые оболочки ротовой полости. У некоторых видов саламандр легких совсем нет, и весь газообмен совершается через кожу. Однако кожа только в том случае может выполнять функции дыхания, если она влажная. Поэтому обитание земно-водных в условиях недостаточной для них влажности воздуха не-возможно. Личинки, живущие в воде, дышат жабрами (сначала-наружными, потом-внутренними) и кожей. У некоторых хвос-татых земноводных, постоянно живущих в воде, жабры сохраня-ются всю жизнь.

Органами дыхания у рептилий служат легкие (см. рис. 7), так как их кожа непригодна для газообмена; слизистая оболочка ротовой полости, играющая значительную роль в дыхании земноводных, используется для выполнения этой фун-кции немногими видами пресмыкающихся. По этой причине и особенно в связи с возросшей активностью рептилий по сравне-нию с амфибиями строение легких и дыхательных путей услож-нилось. Легкие представляют собой органы большей величины и глубже расположены в грудной полости, чем у земноводных. Внут-ренняя поверхность их значительно возросла благодаря развитию на ней множества перекладин с более густой сетью кровеносных сосудов. Воздух поступает в легкие, пройдя через хоаны, глотку, гортань, длинную трахею, просвет которой поддерживается хря-щевыми кольцами. Во время прохождения через трахею воздух очищается от пыли, температура его приближается к температуре тела. У амфибий трахея была в зачаточном состоянии. Задний ко-нец трахеи разделяется на два бронха, в стенках которых тоже имеются хрящевые кольца. Осуществление вдоха и выдоха проис-ходит более эффективно, чем у земноводных, благодаря развитию у рептилий грудной клетки, объем которой увеличивается при вдохе и уменьшается при выдохе.

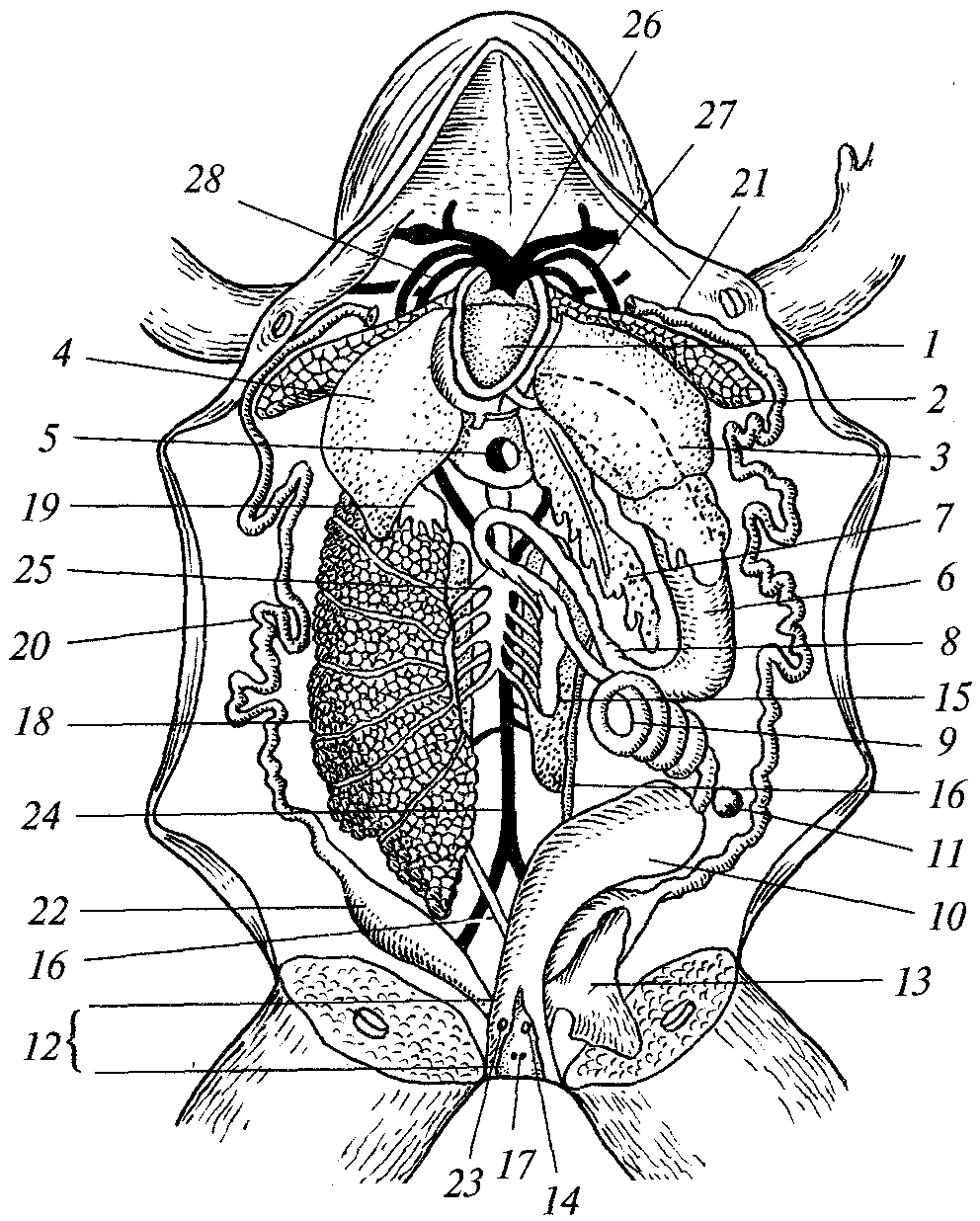

Кровеносная система

Кровеносная система у амфибий сильно изменилась в связи с заменой жаберного дыха-ния на легочное, развитием из парных плавников расчлененных ног, преобразованием мышечной и других систем, вызванных приспособлением земноводных к наземному образу жизни.

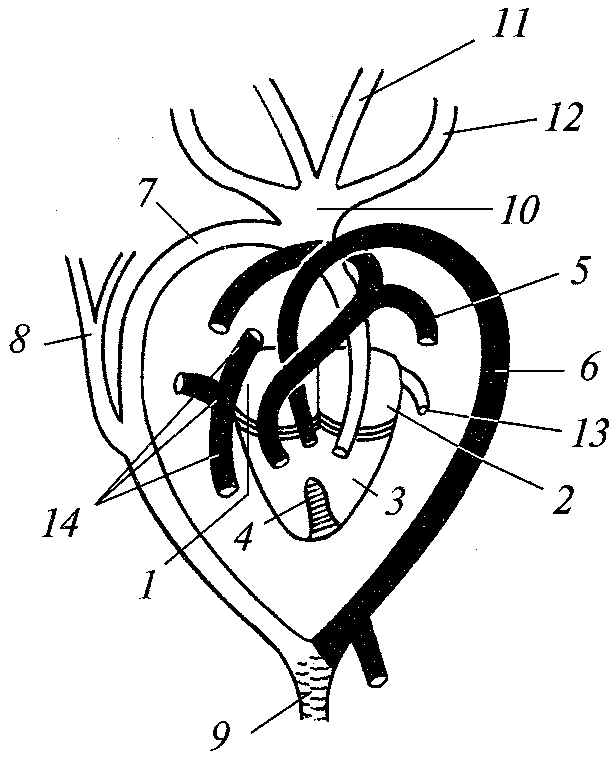

Рис. 9. Кровеносная система лягушки:

А-схема артериальной системы лягушки: 1-наружная сонная артерия; 2-внутренняя сонная артерия; 3-общая сонная артерия; 4-легочно-кожная артерия; 5-артериальный конус; 6-правое предсердие; 7-левое предсер-дие; 8-желудочек; 9-легочная артерия; 10-легкое; 11-кожная артерия; 12-печеночные артерии; 13-желудочная артерия; 14-кишечная артерия; 15-спинная аорта; 16-почечная артерия; 17-почка; 18-левый семенник (правый удален); 19-подвздошная артерия; Б-схема венозной системы лягушки: 1-бедренная вена; 2-седалищная вена; 3-подвздошная вена; 4-брюшная вена; 5-воротная вена печени; 6-печеночная вена; 7-левый яичник; 8-почка; 9-задняя полая вена; 10-большая кожная вена; 11-подключичная вена; 12-внутренняя яремная вена; 13-наружная яремная вена; 14-передняя полая вена; 15-легкое

Сердце со-стоит из трех камер левого предсердия, правого предсердия и одного желудочка. В левое предсердие поступает по легочным венам кровь, насыщенная в легких кислородом и бедная угле-кислым газом. Такую кровь принято называть артериальной, хотя ее приносят здесь вены. В правое предсердие поступает по венам кровь, отдавшая разным органам большую часть кислорода и на-сыщенная углекислым газом. Такую кровь принято называть ве-нозной. В результате сокращения предсердий кровь из них попада-ет в единственный желудочек, но там артериальная и венозная порции ее полностью не смешиваются, так как этому пре-пятствуют многочисленные выросты на внутренней стороне же-лудочка. Поэтому после сокращения предсердий в правой части желудочка будет находиться венозная кровь, в левой - артери-альная, а в средней - смешанная.

От правой части желудочка отходит артериальный конус, от которого берут начало четыре пары артерий. Первая пара (самая передняя) - сон-ные артерии, несущие кровь к голове, вторая и третья пары - артерии, соединяющиеся в самый большой сосуд тела - аорту, разветвления которой направляются в разные части тела, чет-вертая пара - легочно-кожные артерии, которые потом разде-ляются на самостоятельные легочные артерии, несущие кровь в легкие, и кожные артерии, несущие кровь в кожу. В результате сокращения желудочка первая порция крови, попадающая в артериальный конус, будет венозной, и она направляется в са-мые близкие к правой части желудочка и широкие легочно-кожные артерии, вторая порция крови - смешанная - направляется в аорту, третья порция крови - артериальная - идет в сонные артерии. Кровь, насыщенная в коже кислородом, идет по венам в правое пред-сердие и несколько увеличивает содержание кислорода в веноз-ной крови.

Таким образом, у амфибий два круга кровообращения: большой - от сердца по артериям и капиллярам во все части тела и из них по капиллярам и венам в правое предсердие, малый - от сердца по легочным артериям и капиллярам в легкие и из них по капиллярам и легочным венам в левое предсердие. Недостаток этой системы заключа-ется в том, что большая часть тела снабжается смешанной, с по-ниженным содержанием кислорода кровью, не обеспечивающей высокую интенсивность обмена веществ.

В связи с развитием расчлененных ног, дифференциацией мы-шечной системы и другими изменениями тела у земноводных су-щественно изменилась сеть кровеносных сосудов.

У пресмыкающихся, сердце, как и у амфибий, трехкамерное, но в желудочке снизу появляется зачаток перегородки. У крокоди-лов она уже полная, и сердце у них становится четырехкамерным (два предсердия и два желудочка). Следовательно, у пресмыкающихся усиливается разделение венозного и артериального токов крови, но полной изоляции обоих токов еще нет даже у крокодилов, как это видно из нижеследующего описания.

Рис. 10. Сердце и основные сосуды ящерицы (светлые - сосуды с артериальной кровью, штриховка - со смешанной кровью; черные - с венозной):

1-правое предсердие; 2-левое пред-сердие; 3-желудочек; 4-неполная перегородка, разделяющая желудочек на левую и правую половины; 5-ле-гочная артерия; 6-левая дуга аорты; 7-правая дуга аорты; 8-подклю-чичная артерия; 9-спинная аорта; 10-общий ствол сонных артерий; 11-левая внутренняя сонная артерия, 12-левая наружная сонная артерия; 13-легочная вена; 14-задняя полая вена и передние полые (яремные) вены

В левое предсер-дие поступает артериальная кровь - она идет из легких.

В правое предсердие поступает венозная кровь - она собирается из всех ча-стей тела. Далее кровь из обоих предсердий поступает в желудочек: в правую его половину - веноз-ная, в левую - артериальная. Благодаря наличию перегород-ки, хотя и неполной, кровь в желудочке меньше смешивает-ся, чем у земноводных. Артери-ального конуса нет, и главные артериальные стволы отходят непосредственно от сердца.

От правой стороны желудоч-ка отходят легочные артерии (бывшая четвертая пара жабер-ных артерий), несущие в лег-кие венозную кровь. Бывшая третья пара жаберных сосудов атрофировалась. Вторая пара со-судов состоит из двух дуг аор-ты: правая дуга начинается от левой части желудочка и несет артериальную кровь, левая дуга начинается от правой части желудочка (но ближе к левой его части) и несет смешанную кровь. От правой дуги аорты от-ходят сонные артерии (бывшая первая пара жаберных сосудов), идущие к голове. Они снабжа-ют мозг, особенно чувствитель-ный к недостатку кислорода, артериальной кровью. Обе дуги аорты соединяются в аорту, ко-торая разветвляется на множе-ство артерий. Таким образом, организм пресмыкающегося в основном снабжается смешанной кровью, но она насыщена большим количеством кислорода, чем у земноводных, что способствует более интенсивному обмену ве-ществ.

Выделительная система

Выделительная система у земноводных представлена туловищными почками, расположенные в задней половине тела на спинной стороне. Моча удаляется через мочеточники (вольфовы каналы), впадающие, в кло-аку, и накапливается в мочевом пузыре, который периодически опорожняется через клоакальное отверстие. Так как у амфибий кожа голая и они обитают во влажной или водной среде, то в их тело через кожные покровы может проникать значительное ко-личество воды, избыток которой удаляется через почки.

Выделительная система пресмыкающихся сильно изменилась в связи с уси-лением интенсивности обмена веществ, что привело к увеличению количества продуктов диссимиляции, и полным при-способлением их к наземному образу жизни, вследствие чего воз-никла необходимость более экономно использовать поступающую в организм воду. Поэтому у рептилий развились более сложные органы выделения, названные тазовыми или вторичными поч-ками (метанефрос). Все канальцы этих почек не имеют воронок и начинаются боу-меновыми капсулами, окружающими мальпигиевы тельца с увеличенным количеством капилляров. Канальцы та-зовых почек очень длинные и густо оплетены капиллярами. В боу-меновых капсулах из просочившихся туда из мальпигиевых телец растворенных в воде продуктов диссимиляции и некоторых орга-нических веществ (например, глюкозы) образуется первичная моча. Последняя во время прохождения через длинные почечные ка-нальцы отдает обратно в кровь через оплетающие их стенки капилляры значительную часть воды и другие вещества, необходи-мые для организма. Образовавшаяся после этого вторичная моча выходит не через вольфовы каналы, а через заново развившиеся мочеточники в клоаку и накапливается в мочевом пузыре. Про-цессы образования первичной и вторичной мочи совершаются и в туловищных почках, но с возвратом меньшего количества воды в кровь. Первичноводные же позвоночные, в особенности земно-водные, кожа которых голая, часто страдают от избытка воды, а не от ее недостатка. Следует также отметить, что у рептилий ко-нечным продуктом разложения белков является мочевая кислота, на выведение которой из организма с мочой затрачивается мало воды. У земноводных разложение белков приводит к образованию мочевины, на удаление которой воды требуется много.

У эмбрионов рептилий есть зачаток головной почки и развитая туловищная почка, которая функционирует у взрослых особей (у ряда видов ящериц) до наступления половой зрелости. Эти факты подтверждают преемственность трех видов почек в течение эволюции позвоночных.

Размножение

Амфибии - раздельнополые животные. У самок половые железы представлены парными яичниками, а у самцов - парными семенниками. Оплодотворение в большинстве случаев происходит в воде. У бесхвостых амфибий этому предшествует сбли-жение самца и самки: самец обхватывает сзади самку, надавлива-ет передними конечностями на ее брюшную стенку и этим спо-собствует выходу в воду икры, которую он сразу оплодотворяет. Таким образом, при наличии полового акта оплодотворение про-исходит вне организма самки. У большинства хвостатых амфибий (например, у тритонов) самец выделяет семя в особом мешочке (сперматофоре), который самка тут же захватывает краями клоа-ки. В данном случае полового акта нет, но оплодотворение - внут-реннее. Наконец, у безногих амфибий самец вводит семя в клоаку самки при помощи своей способной выпячиваться клоаки.

У многих видов хорошо выражен половой диморфизм (в ок-раске, строении передних ног, которыми самцы удерживают са-мок, и по другим признакам). Самцы ряда видов могут издавать очень громкие звуки благодаря усилению этих звуков голосовыми мешочками - резонаторами.

У рептилий в состав мужской половой системы вхо-дят два семенника округлой формы, лежащие по бокам пояс-ничного отдела позвоночника, два придатка семенников, образо-вавшиеся из передних участков туловищных почек, два семяпровода (вольфовы каналы) и совокупительные органы, развившиеся из стенки клоаки. Женская половая система состоит из двух яичников, сильно разрастающихся в период размножения, и двух яйце-водов (мюллеровых каналов), впадающих в клоаку. Оплодотворе-ние только внутреннее. Семя вводится самцами в клоаку самки при помощи совокупительных органов. Созревшие яйцеклетки, содер-жащие много желтка, попадают в воронки яйцеводов. Соединение женских и мужских гамет происходит в верхней части яйцеводов, куда проникают после полового акта сперматозоиды. Зиготы, про-двигаясь по яйцеводам, в средней части последних окружаются бел-ковой оболочкой, а в задней покрываются скорлупой.

У некоторых видов ящериц и змей наблюдается партеногенетическое размножение самок. Самцов у таких видов, как правило, нет.

Развитие

Как правило, развитие амфибий происходит в воде. Из оплодо-творенных яиц развиваются личинки (головастики), имеющие рыбообразную форму. Дышат они жабрами, и их внутреннее стро-ение напоминает таковое рыб. По мере роста происходит пре-вращение головастиков: сначала у них вырастают задние ноги, потом передние, жабры атрофируются, развиваются легкие, боль-шие изменения происходят в кровеносной системе и т. д.

У рептилий развитие прямое; личинок у рептилий нет. Оплодотворенные яйца пресмыкающиеся обычно отклады-вают в почву, а некоторые виды - под гниющие растительные остатки. У ряда видов развитие зигот совершается в половых путях самки и сразу после выхода развившихся яиц наружу из них вылуп-ляются сформированные животные, т. е. для таких видов характер-но яйцеживорождение. У немногих видов наблюдается настоящее живорождение: сосуды желточного мешка тесно соединяются с со-судами яйцевода, и эмбрион получает значительную часть пита-тельных веществ из организма матери. Яйцеживорождение чаще на-блюдается у видов, распространенных в северных и горных районах. Очевидно, яйцеживорождение является защитой развивающихся зародышей от охлаждения и других неблагоприятных условий. Нет ни одного вида рептилий, у которого яйца развиваются в воде. Даже у рептилий, проводящих большую часть жизни в воде (все кроко-дилы, многие черепахи, некоторые змеи), откладка яиц и их раз-витие совершаются только на суше. Морские змеи, никогда не по-кидающие воду, относятся к живородящим.

Яйца и зародыши рептилий обладают рядом приспособлений для развития на суше. Во-первых, яйца покрыты скорлупой и дру-гими оболочками, которые защищают их от высыхания и повреж-дений. Во-вторых, у зародышей развиваются особые зародышевые оболочки (серозная, амнион и аллантоис), которые имеют боль-шое значение для обеспечения эмбрионального развития живот-ных на суше. Серозная оболочка и амнион развиваются из одной и той же двойной складки тела зародыша, происходящей из эктодермы и мезодермы. Эта складка появляется с двух противопо-ложных сторон в виде зачатков, которые растут навстречу друг другу и смыкаются над зародышем. Наружная часть складки пре-вращается в серозу (ее наружный слой эктодермальный, внутрен-ний - мезодермальный), а внутренняя - в амнион (его наруж-ный слой мезодермальный, внутренний - эктодермальный). Полость, образуемая амнионом, наполнена водянистой жидко-стью, благодаря чему развитие происходит во влажной среде, и зародыш защищен от высыхания и последствий различных сотря-сений, особенно опасных в условиях воздушной среды.

Положение в биоценозах и географическое распространение

Зависимость уровня метаболизма от внешних температур (пойкилотермия) и большая доля кожного дыхания, обеспечиваемого влажной, проницаемой для воды и газов кожей, ограничивают распространение земноводных. Большинство видов - более 60% - приурочено к берегам пресных водоемов и сырым местообитаниям в тропиках и субтропиках. Безногие земноводные заселили подстилку и рыхлые почвы влажных тропических лесов. Немногие виды ведут водный образ жизни. Наконец немногие другие смогли проникнуть и в сухие местообитания. В умеренных широтах земноводные малочисленны и соответственно их роль в природных биоценозах невелика. Лишь в немногих местообитаниях некоторые виды могут встречаться в больших количествах. Естественно, что в таких биоценозах роль земноводных существенна. Они питаются массовыми видами мелких беспозвоночных, а более крупные виды с преимущественно водным образом жизни - и молодью рыб.

Личинок и взрослых земноводных поедают рыбы, околоводные и водоплавающие птицы. На суше лягушки становятся добычей змей, некоторых птиц, ежей, хищных млекопитающих. Земноводными кормят птенцов в первые дни после вылупления некоторые хищные птицы (канюк, коршун и др.). Виды, кожные железы которых выделяют едкую или ядовитую слизь (жабы, жерлянки, саламандры и др.), обычно не поедаются млекопитающими и птицами.

У рептилий несмотря развитие органов дыхания и кровообращения, теплокровность организма не обеспечивается и, как у земноводных температура тела пресмыкающихся зависит от температуры окружающей среды. Огромное большинство пресмыкающихся живут в низменностях тропического пояса; отсюда по направлению к полюсам число их очень быстро убывает, так что за полярными кругами встречаются лишь весьма немногие виды.

Почти так же уменьшается их число и с увеличением абсолютной высоты. Вообще для пресмыкающихся теплота составляет главнейшее условие существования: в теплых странах повышается даже их жизнедеятельность. Животные эти достигают гораздо большей величины, получают более яркую окраску и т. д. Наоборот в более холодных странах живут исключительно мелкие виды. Кроме теплоты, важным условием жизни пресмыкающихся является также степень влажности. Знойно-сырые страны наиболее благоприятны для их жизни, поэтому Индия и Америка представляют настоящее их царство, тогда как жаркая, но в общем безводная Африка сравнительно бедна этими животными. Место обитания пресмыкающихся очень разнообразно, но большинство все-таки наземные животные. Постоянно в море живут только некоторые черепахи и некоторые змеи, многие черепахи населяют пресные воды, так же как и крокодилы, но они неразрывно связаны с землей и некоторую часть дня непременно должны провести на берегу. Остальные пресмыкающиеся настоящие наземные животные, но большинство предпочитают влажные места. Леса, кустарники, песчаные пустыни и отчасти травянистые степи богаты пресмыкающимися, которые живут как на земле, так и под землей, помещаясь на кустах и деревьях или в глубоких норах. В биоценозах численность пресмыкающихся невелика и поэтому их роль мало заметна, тем более, что они не всегда активны. Хотя в некоторых районах они играют немаловажную роль. Питаются пресмыкающиеся животной пищей; ящерицы - насекомыми, моллюсками, земноводными, змеи поедают многих грызунов, насекомых, но в то же время представляют опасность для домашних животных и человека.

Значение для человека

В пустынях и степях, где численность пресмыкающихся высока, они играют заметную роль в биоценозах. Большинство ящериц и змей, уничтожая значительное количество вредных насекомых, моллюсков и грызунов, приносит пользу сельскому хозяйству. Многие ящерицы в пустынях служат кормом для ряда важных промысловых зверей, например лисицы и хорька. Некоторые виды приносят местами заметный вред. Вероятна отрицательная роль ряда пресмыкающихся, особенно сухопутных черепах, некоторых ящериц и змей, в распространении ряда заболеваний человека и домашних животных, поскольку на них живут нимфы и взрослые иксодовые клещи. В некоторых странах серьезный вред человеку приносят ядовитые змеи. Количество жертв от ядовитых змей обычно сильно преувеличено, но все же в жарких странах, особенно в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, ежегодно от укусов змей умирают тысячи людей. Яд змей широко применяется в биохимии. Для получения яда организуют питомники змей. Первый такой питомник - серпентарий - был создан в Бразилии около города Сан - Пауло (Бутантан); он и сейчас самый крупный в мире. Подобные питомники имеются в Индии, Индонезии, Южной Африке и других странах. Пресмыкающиеся служат источником сырья для промышленности. Издавна кожа крокодила, крупных змеи и ящериц идет на изготовление чемоданов, портфелей, обуви и т. д. Особенно ценится кожа крокодила. В начале этого века крокодилов заготовляли по 500 тыс. экземпляров в год. Местами численность их настолько сократилась, что они были взяты под охрану и сделаны попытки искусственного разведения их. Используется панцирь некоторых морских черепах, особенно биссы, роговые щитки которых в горячей воде и под давлением спрессовываются в однородную массу. Из этой высококачественной по пластическим свойствам красивой массы изготовляют гребни, оправы для очков и т. д. Некоторые рептилии употребляются человеком в пищу, наиболее часто мясо и яйца черепах.

Вывод

Земноводные занимают особое место среди других животных, так как представляют собой первых и наиболее просто организованных наземных позвоночных. Хотя этот класс сравнительно немногочисленный, всего около 4500 современных видов, он является важным и незаменимым звеном в животном мире.

Пресмыкающиеся по сравнению с земноводными представляют собой следующий этап приспособления позвоночных животных к жизни на суше. Органы их более сложны в строении, более дифференцированы. Своего расцвета эти животные достигли в мезозое. Сейчас это класс к которому принадлежит около 6 тыс. видов.

Список литературы

1. Основы зоологии и зоогеографии: Учебник для студ. высш пед. учеб. заведений / Г. М.

Абдурахманов, И. К Лопа-тин, Ш.И.Исмаилов. - М.: Издательский центр «Акаде-мия», 2001. -496с

2. Жизнь животных. Том 3. А.Э. Брэм. – М.: «ТЕРРА»,1992.-502с

3. Зоология позвоночньхх. - Ч. 1. - Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы, земноводные: Учебник для биолог. спец./ Наумов Н. П., Карташев Н. Н. - М.: Высш. школа, 1979. - 333 с., ил.

Отличительная особенность – обоеполые...

Технология мышления

Дипломная работа >> ПсихологияМногих типов и классов животных. И отличительным признаком такого уровня сознания должны быть... же важную роль , как и в жизни людей. Вероятно, Природа ничего не... очертаниями напоминает рыбу, затем – земноводное , пресмыкающееся животное, потом принимает черты, ...

Современное состояние и изменение биогенных компонентов на территории Дрогичинского района

Дипломная работа >> ЭкологияПрофиля не имеют признаков переувлажнения, а на... профиле прослойку мергеля. Отличительные свойства дерновых заболоченных... большую роль в цепи взаимосвязей природы . Теперь... (ракообразные и моллюски). Земноводные и пресмыкающиеся . Представлены соответственно 13 ...

Теория эволюции (4)

Шпаргалка >> БиологияОтличаются от неживой природы . Отличительные черты живых тел... целом отбор играет творческую роль в природе , поскольку из ненаправленных... позвоночные - стегоцефалы, совмещающие признаки рыб, земноводных и пресмыкающихся . Стегоцефалы обитали в болотах...