Степи и пустыни в нашей стране занимают огромную территорию. Это преимущественно равнины, покрытые в течение теплого времени года травянистой более или менее густой (степи) или крайне разреженной (пустыни) растительностью. Степные участки, как и пустынные, встречаются и в горах, но там они носят характер междузонального включения.

Бескрайние степные просторы преобразованы трудом человека, и основная ландшафтная черта этой полосы теперь уже не злаковые степи, а возделанные земли, занятые мощными массивами совхозных и колхозных полей.

За годы Советской власти пустыни также в довольно значительной степени изменили свой облик. Благодаря созидательной работе отвоеваны у природы большие площади плодородных земель. Здесь расположены важнейшие районы орошаемого земледелия, животноводства (прежде всего каракулеводства), цветущие оазисы с полями, запятыми различными сельскохозяйственными растениями, и в частности ценнейшей культурой - хлопком. Крупнейшее гидротехническое сооружение - Каракумский канал, и другие оросительные системы призваны сыграть важную роль в деле освоения пустынных территорий и их обводнения. Тем самым создаются наиболее благоприятные условия не только для развития культивируемых в пустыне растений и разводимых в ней животных, но и для существования диких животных.

Лесная зона переходит в степную постепенно, и не случайно географы, зоологи и ботаники выделяют еще промежуточную, лесостепную подзону, заселенную смешанной растительностью и смешанной фауной.

Степи примыкают на севере к лесостепи и местами глубоко вторгаются в нее. Они занимают значительные территории Европейской и Азиатской частей СССР до реки Оби. В Азиатской части, восточнее Алтая, степная зона представлена отдельными островами в Минусинском районе, в Забайкалье (Даурские степи), по рекам Селенге, Опопу и Аргуни.

В пределах этой огромной зоны между различными степными участками, естественно, существуют значительные различия в климате. Так, в районе Черного моря снег выпадает ненадолго и в малом количестве, а в Северном Казахстане зимы суровые, с вьюгами и снежными заносами. Или другой пример. Отличительная особенность степей, раскинувшихся между средними и нижними течениями Днепра, Дона и Волги,- почти полное отсутствие озер, тогда как в степях Южного Зауралья их много.

Несмотря на это, степь как ландшафтная зона имеет общие черты. Климат здесь континентальный, почвы преимущественно черноземного типа. Основная особенность степного климата - контрастность. Лето жаркое и солнечное. Средние температуры июля от +20 до +23,5°. Зима же довольно холодная, продолжительная и малоснежная. Самые низкие температуры достигают -40°, а в зауральских степях -50.

Годовое количество осадков равно 200-500 мм. Испаряемость на большинстве участков степей значительно превышает количество атмосферных осадков. Сильные ветры дуют более или менее постоянно, летом часто жгучие и сухие. Жизнь в условиях засухи и суровой зимы возможна лишь при наличии у степных животных и растений приспособлений, выработанных на протяжении многих веков.

Древесные насаждения в степях до последнего времени совершенно отсутствовали. Теперь во многих районах выросли лесные заслоны, в значительной мере ослабляющие проникновение горячих суховеев. Лесные полосы изменяют климат отдельных участков степей и влияют одновременно на состав и распределение животных.

Зона пустынь в СССР тянется от берегов Каспийского моря на западе до предгорий Джунгарского Алатау, Тянь-Шаня и Памиро-Алая на востоке и юго-востоке. Южная ее граница проходит по предгорьям Копетдага и Паропамиза. К западу от Каспийского моря участки пустынь имеются па Восточном Кавказе: полоса по Каспийскому побережью на север от Махачкалы; вторая - между

Главным Кавказским хребтом и Малым Кавказом, в районе средней Куры; третья - по долине Аракса. Основные пустынные ландшафты у пас расположены в Средней Азии и Казахстане, где общая их площадь составляет около 230 млн. га (примерно 10% всей территории СССР).

Пустыни разнообразны: глинистые, щебнистые и песчаные. Они отличаются почвами, растительностью, животным миром. Для всех типов пустынь характерны: долгое, жаркое и сухое лето; слаборазвитая, не образующая сомкнутого покрова растительность, развитие которой в основном ограничено коротким весенним периодом; общая засушливость и континентальность климата и недостаток атмосферных осадков.

Климат пустыни своеобразно суров. Средняя температура июля - от +26 до 4-28°, в отдельные дни в Средней Азии она может доходить до +50° в тени. Почва в Каракумах нагревается местами до +80°. Воздух чрезвычайно сух, и в летнее время при высокой температуре относительная влажность воздуха падает почти до 0. Зимой температура значительно снижается, причем в пустынях южного типа (в Каракумах и Кызылкуме) держатся обычно низкие положительные, а в северных - отрицательные температуры (иногда до -33°). Таким образом, годовые колебания температуры значительны.

Ранней весной пустыня покрывается эфемерами. Затем на смену им появляются летние травы (солянки, полыни, осочки, злаки - селип, мятлик и др.) и зацветают кустарники (кандымы, песчаная акация, астрагалы, черный и белый саксаул). Местами саксаульники образуют своеобразные леса.

Хорошие саксаульники, образующие "пустынные леса", теперь встречаются редко. Слово "лес" взято в кавычки, и это не случайно. Дело в том, что это, как иногда говорят, лес без стволов, без листьев и без густой тени.

Хорошо развитые экземпляры черного саксаула достигают высоты 7-10 м. В Репетекском заповеднике сохранились деревья высотой не более 4-5 м с диаметром ствола 20-35 см. Древесина саксаула отличается большой твердостью и настолько плотна, что даже тонет в воде. Корневая система универсального типа: развиты хорошо и стержневой корень, и многочисленные боковые ответвления. В результате растение получает влагу не только из относительно глубоких, но и из поверхностных слоев почвы. Саксаул по ботанической классификации - дерево, но он больше напоминает развесистый кустарник, в раскидистой кроне которого создается тень, вполне достаточная для предохранения человека и животных от палящих лучей солнца.

Черный саксаул почти всегда образует густые заросли с примесью кустарников (кандымов, астрагалов, солянок, борджока или эфедры) и травянистым покровом преимущественно из однолетних трав. Белый саксаул в отличие от черного почти никогда не образует густых зарослей и чередуется с зарослями кандыма и других кустарников.

Итак, в степях и пустынях жарко и сухо. Но засушливость климата в пустынной зоне носит более яркий и резко выраженный характер. Отсюда и главное отличие: степь имеет хорошо развитый и сомкнутый травяной покров, а пустыня - скудную, разреженную и чахлую растительность.

Из приведенных кратких замечаний о некоторых природных особенностях зоны степей и пустынь можно заключить, что условия существования животных здесь довольно суровы. И правильно подметили зоологи, что жизнь в пустынях находится "на пределе". Несмотря на это, в засушливых, или, как говорят географы, аридных, районах СССР богатый и своеобразный мир животных и растений.

Степь и пустыня как ландшафтные зоны близки между собой не только своим обликом, но также и фауной. Многие виды животных, и в частности наземных позвоночных, встречаются в обеих зонах. Сходные особенности в образе жизни и строении организмов отмечаются у пустынных и степных животных.

Остановимся, прежде всего, на кратком обзоре степной фауны.

Степняки.

Зима в жизни степей - период затишья. В это время многие ее пернатые оставляют свои обжитые места и улетают на юг. Их замещают прилетевшие из тундры и тайги белые пупочки, рогатые жаворонки, снегири, свиристели, серые сорокопуты, чечетки. Но общая картина по-прежнему остается довольно унылой. Грызуны-степняки - байбак, суслики, большой тушканчик, мышовка, хомяк - на поверхность не выходят, так как впадают в спячку. На снежных равнинах видны следы зайцев, лис, волков и некоторых других зверей.

Саванны и пустыни – это огромные территории нашей планеты, резко отличающиеся друг от друга флорой и фауной и схожие разве что жарким климатом. Зоны экваториальных лесов на Земле сменяются саваннами, те переходят в полупустыни, и уже полупустыни сменяются пустынями – с зыбучими песками и минимум растительности. Эти территории представляют немало интереса для исследователей, ежегодно туда отправляется множество экспедиций с целью изучения природного разнообразия нашей планеты. Что такое саванны и пустыни и чем они отличаются от степей умеренного пояса, вы узнаете на этой странице

Что такое саванны, и какие растения в них растут

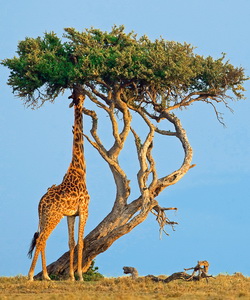

Саванны - это травянистые равнины, расположенные между тропическими лесами и пустынями. Они отличаются от степей умеренного пояса тем, что в них повсюду встречаются деревья и кустарники, иногда одиночные, а порой образующие целые рощи. Так что саванну можно назвать и лесостепью. Там растут акации, баобабы и злаки. Саванны бывают и в Америке, где их называют «льянос», и в Африке, и в Азии.

Главной особенностью саванн является то, что здесь четко различаются дождливый и сухой сезоны.

Как видно на фото, саванны в разные сезоны выглядят совершенно по-разному. К многомесячным засухам приспособились и растения, и животные. Листья у растений саванны обычно узкие, они могут сворачиваться в трубочку, а иногда покрыты восковидным налетом. В сухое время года растительность замирает, а многочисленные животные — зебры, буйволы, слоны — совершают длительные миграции (переходы из одного места в другое) в поисках воды и пищи. А в дождливый сезон, наоборот, саванна полна жизни.

Молочай канделябровый растет только в Сомали и на востоке Эфиопии. Его ветки напоминают канделябр, то есть подсвечник для нескольких свечей. Дерево достигает высоты в 10 м, ив его тени находят себе убежище даже слоны.

Говоря о том, что растет в саванне, нельзя не упомянуть любимое лакомство жирафов – акацию. Эти деревья имеют широкую плоскую крону, которая создает тень для растущих ниже листьев, предохраняя их от высыхания. Это довольно высокие деревья, а их листья и ветки служат пищей для обитателей тех мест. Акацию очень любят жирафы - самые высокие наземные животные нашей планеты. При росте в 6 м, треть которого составляет шея, жираф находит себе растительную пищу на такой высоте, где у него нет конкурентов. А длинный 45-метровый язык позволяет ему захватывать самые дальние ветви.

У многолетних трав саванн подземные побеги, и корни разрастаются и образуют деревянистое клубневидное тело. Оно сохраняется в сухой сезон и дает новые побеги, как только устанавливается влажная погода.

Интересные факты о пустынях и растениях пустынь

Пустыни занимают почти пятую часть суши. Все они, кроме арктической и антарктической, возникают в жарком сухом климате. Далеко не все земли в пустынях голы и унылы. Там есть и растения-ксерофиты, корни, стебли и цветы которых умеют добывать и сохранять воду, прятаться от безжалостного солнца и улавливать его животворные лучи. А некоторые из них - эфемеры - растут, расцветают и отцветают всего за несколько недель при благоприятных условиях для жизни.

Растение пустыни саксаул может быть кустарником или небольшим деревом. Его корни уходят в землю на 10-11 м. Эти растения образуют пустынно-древесные заросли - саксауловые леса.

Тамариск растет у берегов рек, но также обитает в пустынях, на солончаках и в песках. Это растение широко используют для закрепления подвижных песков в лесопосадках и в зонах пустынь и полупустынь, особенно на засоленных почвах.

Верблюжья колючка - это колючий полукустарник. Ему помогает успешно существовать в песках длинная корневая система, уходящая на глубину 3-4 м, где находится вода. А само растение возвышается над землей не более чем на 1 м.

Эфедра встречается в сухих районах по всему миру. Листья у нее маленькие, чешуевидные, что уменьшает потерю воды, а корни - крепкие и длинные. Это ядовитое растение, но из него уже несколько тысяч лет делают лекарства от астмы и других заболеваний.

Один из самых интересных фактов о пустынях – наличие на этих казалось бы мертвых территориях великолепных оазисов. Оазис в пустыне - это место, где на поверхность выходят подземные воды и образуют источник или озеро. Туда прилетают на водопой птицы, при этом они разносят семена, из которых позже вырастают деревья, травы и кустарники. Пока есть вода, живет и оазис. Это может быть небольшой прудик с несколькими пальмами или целый город с богатыми сельскохозяйственными угодьями. Так среди песков процветает жизнь.

Пустыни бывают не только песчаные, но и каменистые, и скалистые, и солончаковые. Их растительность служит пищей для животных, даже таких крупных, как верблюды. Они питаются ветками и листьями саксаула, пустынной акации, хотя листья у этих растений мелкие и жесткие. Главное лакомство «корабля пустыни» - верблюжья колючка. Ветки у нее колючие и несъедобные, но зато листья очень сочные и вкусные.

Растения пустыни кактусы и их фото

Среди растений южных пустынь и полупустынь выделяются кактусы. Листьев у них нет, зато есть толстый стебель, в котором создаются запасы воды и питательных веществ. Такие растения называются «суккуленты». Кактусы пустынь очень разнообразны: среди них есть и большие, как деревья, и средние, как кустарники, и невысокие, как травы.

Родиной кактусов является Северная и Южная Америка, а встретить их можно от Канады до Патагонии. Поэтому кактусы - признак американских пустынь и полупустынь. От прочих суккулентов кактусы в пустыне отличаются тем, что имеют ареолы, то есть видоизмененные почки с чешуйками, превратившимися в колючки и волоски или только в колючки.

4. Пустынные степи. Самый сухой вариант степей. Растительность низкорослая (5-8 см), общее проективное покрытие 20-30%. Крупные злаки или кустарники имеют большую корневую систему, уходящую на несколько метров вглубь. Видовое разнообразие 3-5 видов/м2. Высокая степень мозаичности растительного покрова: чередование кустарниковых, травяных, засоленных и незасоленных участков. Нет летней паузы в развитии – период вегетации и циклы развития животных приурочены к середине лета, когда тепло и влажно.

Фото 10 из презентации «Степная зона» к урокам географии на тему «Степь»Размеры: 712 х 446 пикселей, формат: jpg. Чтобы бесплатно скачать фотографию для урока географии, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как...». Для показа фотографий на уроках Вы также можете бесплатно скачать всю презентацию «Степная зона» со всеми фотографиями в zip-архиве. Размер архива - 3380 КБ.

Скачать презентациюСтепь

«География и природные ресурсы» - Виды туризма. Проблемы и перспективы. Проблемы и перспективы развития. Контрольно-измерительные материалы. Сибирского. Обязательные результаты обучения. Вступительное слово учителя о целях и задачах занятия. Часть I,II. – Омск, 2005. Рекреационные ресурсы Сибирского Ф.О. Домашнее задание. Творческое задание: разработать программу одного рекреационного ресурса по выбору.

«Палеарктическая область» - Выполнили: Дельмухаметова Расиля Ильин Сергей. Жестколиственные леса Растения. Представители фауны попадают из соседних биомов. 2011год. Лиственные леса Растения. Жестколиственные леса Животные. Флора представлена низкорослой растительностью: мхи, лишайники, осоки, чахлые кустарники. Заросли можжевельника и кустарников с кожистыми листьями.

«Природные зоны» - Полупустыня. Растения тайги. 1 - дуб; 2 - липа; 3 - клен; 4 - лещина; 5 - бузина; 6 - хохлатка; 7 - фиалка; 8 - медуница. 1 - полярная сова; 2 - северный олень; 3 - лемминг; 4 - песец. Муссонный лес (сезонно-влажные леса). Животные арктических пустынь. Арктическая пустыня. Например, в горных тундрах нет смены полярного дня и полярной ночи.

«Засушливая зона» - Глинистая пустыня. Барханы Оазис Саванна. Учитель: Данилова И.В. МОУ гимназия № 32. Подумай: От количества света От количества тепла От количества влажности Докажи. Обитатели пустынь. Растения почти не имеют листьев. Жарко целый год. Ветры наметают дюны и барханы из песка, а иногда засыпают оазисы. Особенности климата.

«Лесные ресурсы мира» - Растительные ресурсы мира. Сильнолесистые. 10 – 50 %. Слаболесистые. По лесистости территории страны делятся на три группы: Проблема использования лесных ресурсов. Количественная оценка лесных ресурсов мира. Размер лесной площади. Гвиана (фр) Суринам Мозамбик Япония Эквадор Конго Мьянма. Менее 10 %.

«Природная зона Тундра» - Климатический пояс. «Золотая осень» красива в тундре. Обилие влаги – результат малой испаряемости. Обильны ягодные кустарнички: брусника, голубика, черника, морошка, княженика, клюква и др. Географическое положение. Теплый период. План урока: Взаимосвязи в природном комплексе тундр. В тундре много воды, высокая степень влажности почвы и воздуха.

Всего в теме 9 презентаций

ЛЕКЦИЯ 9

Типы биомов суши: степи и пустыни

План

1. Биом степей.

б) Подзоны степей.

в) Оробиомы, биоресурсы.

2. Биом пустынь.

а) Общая характеристика.

б) Экологические типы пустынь.

в) Оробиомы и биоресурсы.

1 . Биом степей

а) Общая характеристика. Степи – это безлесные сообщества многолетних ксерофитных трав. В Евразии они так и называются – степи, в С. Америке – прерии, в Ю. Америке – пампасы, в Австралии устоявшихся названий они не имеют. Территориальная разобщенность их связана с недостатком увлажнения.

Климат . В степях выпадает 350-450 мм осадков в год, в прериях – до 800 мм, в пампасах – 600 мм. Однако наблюдается засуха – период с обостренным дефицитом влаги. Выраженность засухи различная, так как от широтного положения зависит испаряемость: степи находятся в умеренном поясе, прерии – в умеренном и субтропическом поясах, пампасы – в субтропиках.

Топография сугубо региональна. Степи Евразии вытянуты в виде зоны с запада на восток; прерии – в меридиальном направлении и занимают середину материка С.Америки, там, где сильнее выражена континентальность климата; пампасы Ю. Америки связаны с особенностями местной циркуляции воздуха.

Почвы : богатые гумусом черноземы и темно-каштановые почвы.

Генезис: молодой ландшафт и флора частично унаследована от флоры неогена, а частично – от лесной флоры межледниковий.

Гипотезы происхождения степей

1. Само появление зонального степного ландшафта связывают с ледниковым периодом, с окраинно-ледниковыми водоразделами , которые слабо увлажнялись в условиях стационарного антициклона над ледником.

2. Вторая гипотеза заключается в том, что первичными были доледниковые травостои, развивавшиеся в теплых и сухих условиях, которые при похолодании частично адаптировались, а частично изменились.

3. Выпас дикого скота вызвал появление у растений системы защиты: накопление кремния, одревеснение тканей. Такие травы устойчивы к вытаптыванию, быстро отрастают.

Флора. Особенность флоры – это безлесье, вызванное следующими причинами:

1. Конкуренцией трав, которые формируют мощную дернину, препятствующую прорастанию семян деревьев.

2. Если семена прорастают, то на них влияют: засоленность почв, ветры - суховеи, дефицит влаги.

Поэтому деревья растут только в оврагах, долинах рек, но часто встречаются кустарники. Травянистые растения степей очень разнообразны. В степях Евразии господствуют ковыли, пырей, мятлик, двудольные. В прериях С. Америки – бизонья трава (трава грамма), пырей, ковыли, двудольные, в том числе высокотравье: флоксы, астры, кактусы, подсолнухи. В пампасах Ю. Америки травостой гораздо беднее: ковыли, осоки, ячмени, люцерна.В степях Патогонии – мятлик, табак, ковыль. Вдоль рек встречаются ивы, камыш, тростник, тополь. В неплакорных условиях растут широколиственные леса: дуб, граб, ясень, клен.

Фауна. В целом отличается обилием грызунов, землероек, рептилий, хищных птиц, млекопитающих. В степях Евразии обитают сурки, хомячки, сайгаки, волки, шакалы. В прериях встречаются бизоны, олень-вапити, американский олень, вилорогая антилопа луговая собака, земляная белка. В пампасах живут пампасные олени, грызуны, змеи, ящерицы, муравьи.

б) Подзоны степей. Все разнообразие травостоев в степях укладывается в несколько жизненных форм. По соотношению злаков, двудольных трав и полукустарников степи и прерии делятся на подзоны.

1. Подзона северных луговых степей Евразии : Венгерские пушты, степи Украины, степи Европейской России. Здесь много двудольных трав со злаками (больше корневищных, чем дерновинных) и примесью кустарников. Это красочные степи , так как с весны до конца осени до 11 раз сменяется цветной ковер (фенофазы). Имеют ярусы: верхний (100 см)- тысячелистники, хризантемы, коровяк; второй (70 см) – ковыль; третий (40 см) – типчак, шалфей, фиалки, чабрец. Продуктивность фитомассы до 110 ц/га в год.

2. Восточные луговые прерии С. Америки отличаются богатейшими травостоями, сильной задернованностью, и погодичной изменчивостью феноритмов (засухи). Восточнее 100 о з.д. в Великих равнинах расположены высокотравные прерии сопоставимые с луговыми степями Евразии, где растут ковыли, фиалки, флоксы, традесканции. Продуктивность прерий – 200 ц/га в год.

3. Подзона южных типичных степей Евразии распространена от Украины до Маньчжурии. Там мало двудольных трав, господствуют дерновинные злаки – это ковыльные степи. Здесь больше эфемеров и меньше кустарников. На юге подзона опустынивается: появляются полукустарники (полыни) и солянки. Реже меняется облик степи – 3 раза в сезон Продуктивность равна 80 ц/га в год.

4. Западные злаковые прерии низкотравны, являются аналогами ковыльных степей Евразии. Здесь часто бывают засухи и феноритмика неустойчива. Растут злаки с примесью горной лилии, полыни, дикого лука, а на юге – кактусов и опунций. Продуктивность – 140 ц/га в год.

5.Пампасы на подзоны не делятся. Для них типичны не сложные по структуре осоково-злаковые травостои, обилие подушечные растений и крайне низкая продуктивность фитомассы –10-15 ц/га в год. Это хорошие пастбища, но есть интродуцированные виды растений: ячмень, желтая люцерна, что связано с перевыпасом скота.

в) Оробиомы и биоресурсы

Оробиомы . Горные степи располагаются выше в горах с повышением сухости и континентальности климата. Состав травостоев несколько отличается от равнинных, появляются горные эндемики, родственные равнинным. Много в горах вторичных (производных) сообществ: колючетравий, пахучего разнотравья (тимьян, шалфей). Поясная колонка начинается со злаковников , затем над ними располагаются лесные и надлесные высотные пояса (повторяется широтная зональность).

Биоресурсы . 1. Почвы богаты гумусом, что является основой для зернового хозяйства; 2. Травостои являются пастбищами – основа животноводства; 3. Имеются охотничьи ресурсы.

Основная экологическая проблема – это ветровая эрозия («черные бури»).

2. Биом пустынь

а) Общая характеристика. Пустыни – это экосистемы, функционирующие в условиях аридного климата. В СНГ они занимают 2,4 млн. км 2 в основном в Азии.

Генезис. Существуют следующие гипотезы появления пустынь.

1. Обширные территории с обостренным дефицитом воды появились в кайнозое и все адаптации организмов к аридному климату продолжались десятки лет. Таким образом, пустыни не всегда создает человек.

2. Современное опустынивание: а) естественное – под влиянием современных климатических факторов; б) антропогенное – в результате рубки леса в саванне и перевыпаса скота.

Демутация или распустынивание – это возврат от антропогенных пустынь к прежнему состоянию ландшафта при закреплении песков.

Климат. В субтропических пустынях температура летом – до +25+35 0 С, а зимой – до -5-15 0 С. В тропических пустынях температура летом достигает +35 0 С, при этом песок нагревается до 90 0 С, а зимой возможны заморозки. Осадки в тропических пустынях возможны в виде тумана или с муссонным режимом, когда есть влажный сезон.

Адаптации животных пустыни

1. Быстрое передвижение.

2. Ночной образ жизни.

3. Летняя спячка или состояние анабиоза при высоких температурах.

4. Зарываются в песок, прячась от жары (ящерицы).

5. Светлая окраска, отражающая солнечный свет.

6. Накопление метаболического жира (верблюд).

7. Выделение вместо мочевины мочевой кислоты, что сокращает потери воды (черепахи).

8. Некоторые птицы постоянно мигрируют в поисках воды и много пьют (рябки), а млекопитающие – переселяются ближе к водопою (копытные).

9. Покровы тела, уменьшающие испарении воды (чешуя рептилий).

Адаптации растений пустыни

1. Ксероморфоз: мелкие сухие листья – колючки у суккулентов (кактус), сухие и обезвоженные ткани у склерофитов (верблюжья колючка).

2. Восковые налеты на стеблях и листьях.

3. Эфемеры (1 летние) и эфемероиды (многолетние) – растение с коротким периодом вегетации.

4. Корни растений или очень длинные стержневые (верблюжья колючка), или практически редуцированы (перекати поле).

5. Состояние диапаузы в особенно жаркий период.

Таким образом, биота пустынь – итог жесткого отбора организмов, адаптированных к условиям высоких температур .

а) Адаптации на уровне организмов : глубокие корневые системы, особая пигментация насекомых, выносливость к обезвоживанию, запасы жира, ночной образ жизни, быстрое передвижение и т.д.

б) Адаптации на уровне биоценозов : сжатость зоны жизни по вертикали, обилие жизненных форм, малоярусность и разреженность сообществ, медленная возобновляемость, низкая продуктивность фитомассы и уход ее части под землю, формирование подземных стаций животных и т.д.

б) Экологические типы пустынь

Пустыни расположены в разных тепловых поясах и делятся на следующие экологические типы.

1. Пустыни умеренного пояса с равномерным выпадением осадков в течение года – северные пустыни (Ср.Азия, Казахстан, С.Америка). Отличаются отсутствием влажного сезона, а поэтому особенно низкой продуктивностью экосистем (20-40 ц/га в год), обилием быстроногих (сайгаки, лошади Пржевальского) или мигрирующих животных. На глинистых грунтах преобладают полынные и солянковые сообщества, на щебнистых – солянковые, а в С. Америке – суккулентные, на песках – кустарники (саксаул). От пустынь умеренного пояса близок переход к зоноэкотону полупустынь, а от них к зонобиому степей. Почвы – серо-бурые пустынные с засолением.

2. Субтропические пустыни (Памир, Тибет, С.Америка). Это южные пустыни со средиземноморской ритмикой климата: теплая зима (-5 0 С) (влажный сезон) и жаркое, сухое лето (+35 0 С). Отсюда сезонность ритма жизни, обилие эфемеров и эфемероидов, множество оседлых животных (грызуны), более высокая продуктивность экосистем (40-80 ц/га в год). На лессовых и глинистых почвах (сероземы, серо-бурые) господствуют эфемеры и эфемероиды (маки, луковичный мятлик, тюльпаны). На песках растет саксаул, эфемероиды, на засоленных – солянки, а в С. Америке – кактусы и опунции. Из животных фитофагов встречаются верблюды, грызуны, из хищников – тигры (в приречных лесах Азии), гиены, гепарды, шакалы. Много рептилий и хищных птиц.

Пустыни С. Америки. На Мексиканском плато и прилегающих территориях широко представлены все семейства кактусовых, отсюда название пустынь- «кактусовые». Кроме того, растут агавы, юкки, злаки: трава грамма и бизонья трава. Здесь находится «долина смерти» - одно из самых жарких мест на Земле, где температура воздуха равна 56,7 0 С. Средняя температура июля в субтропических пустынях изменяется от 25 0 С до 35 0 С, а января -5-15 0 С. Летом песок нагревается до 90 0 С, а зимой возможны заморозки.

Высокогорные пустыни Памира с холодным климатом. Летние температуры не выше +15 0 С, а зимой обычны морозы от -15 0 С до -20 0 С.

Пустыни Тибета . Это высокогорные пустыни, где в растительном покрове доминируют центральноазиатские виды термопсиса, ревеня, а также полыней, овсяниц. В более влажных местах Западного Тибета с солеными озерами кобрезия из осоковых образует обширные бугристые болота.

3. Тропические пустыни с равномерным режимом выпадения осадков (Атакама, Намиб, Карру) – самая низкопродуктивная экологическая группа пустынь с наибольшим подавлением жизнедеятельности организмов. В Атакаме (Ю.Америка) выпадает 25 мм/ год осадков в виде тумана. Растут прутняк, пырей, дикое просо. В оазисах – пальмы, акации. На щебнистых грунтах встречается баобаб, древовидный молочай, протея. На засоленных почвах растут солянки, а на глинистых – только лишайники. Продуктивность фитомассы равна 10 ц/га в год. Пищевые цепи простые: травостои-грызуны-гиены-немного хищных птиц.

Атакам а – пустыня Ю.Америки, включает береговые Кардильеры (высотой до 3200 м) и западные склоны Кордильеров Домейко (высотой 4325 м). Из-за воздействия холодного Перуанского течения климат здесь прохладный. Среднее годовое количество осадков менее 50 мм/год, причем выпадают они не каждый год. До высоты 600 м обычны туманы «команчос» и мелкая морось «гаруа». На береговой полосе во время туманов развивается временный растительный покров «ломас», в течение нескольких дней образуются формации эфемеров и эфемероидов. В целом поверхность Атакамы покрыта движущимися песками, солончаками и щебнем по склонам гор.

Намиб – уникальная приокеанская пустыня на Атлантическом побережье Ю.Африки. Водный режим ее более суровый, чем в Атакаме, климат холоднее. На береговой полосе, увлажняемой морскими туманами обитает вельвичия удивительная из голосеменных, которая больше нигде не встречается. В местах с неглубоким залеганием грунтовых вод среди песчаных, щебнистых и галечных покровов растут акации, молочаи, алоэ, которые широко которые широко распространены и в пустыне Карру.

Кару - пустыня, расположенная восточнее Намиб. Здесь растет интересное растение, похожее на цветущий камень – мезембриантемум.

4. Тропические пустыни с влажным сезоном (Ю. Сахара, Мексика, Австралия, север Чили) и с муссонным режимом выпадения осадков (Тар, Аравийская). Характерно сезонное функционирование экосистем, растут суккуленты, склерофиты, есть деревья. Продуктивность варьирует от 10 до 200 ц/га в год.

Сахара - это огромные песчаные, каменистые, галечниковые и солочаковые пространства, которые почти полностью лишены растительности, сосредоточенной лишь по руслам временных водотоков и у подножья гор. Основу растительного покрова Сахары составляют многолетние засухоустойчивые злаки и кустарники. На полузакрепленных песках растут джузгун, дрок, эфедра, местами растут злаки «дрин» и представители рода сыть из осоковых. Растительный покров крайне разрежен. В Африканских пустынях много быстроногих животных: антилопа, гепард, масса термитов, а из растений- баобабы, акации, опунции

Аравийские пустыни. Для песчаных массивов этих пустынь характерны кустарниковые сообщества растения джузгун и полыней. А в грядовых песках обычен белый саксаул. Очень беден травяной покров каменистых почв, покрытых пустынным загаром. Вдоль ручьев растут пустынные леса и с господством акаций, тамариска, в оазисах – пальмы.

Австралийские пустыни . Здесь очень сложно разграничить полупустынные и пустынные сообщества. Австралию называют «пустынным континентом». Песчаным пустыням присуща относительно высокая сомкнутость растительного покрова, господство злаков. В кустарниковой пустыне растет акация мальга с примесью казуарина. На глинах растут галофиты семейства маревых: лебеда, марь, солерос. В Австралии растет голубой кустарник, казуарина, а из животных – кролики, зайцы, мелкие кенгуру

в) Оробиомы и биоресурсы.

Оробиомы. Различают несколько типов горных пустынь.

1. Высокогорные пустыни (Тибет, Памир, внутренний Тянь-Шань) расположенные за горными экранами, препятствующими выпадению осадков. Из-за холода и сухости биота обеднена: полынь, солянки, из животных – сурки, суслики, яки, горные бараны, горные козлы.

2. Нагорные ксерофиты – сообществаиз колючих растений астрагалов, акантолимонов, нутов.

3. Криофиты (в холодных пустынях) – занимают верхние ярусы гор: эдельвейс, крупка, приспособленные к сухим и холодным местообитаниям.. Существуют и региональные варианты пустынных оробиомов: «чиченские» степи – разновидность С.Африканских эфемерных пустынь; «гумусовые» пустыни Месопотамии; пустыни Анатолии в межгорных котловинах. Следует отметить, что пустыня Гоби считается пустыней лишь у нас, а в Монголии ее относят к степям.

Биоресурсы . Основная проблема пустынь связана с разрушением растительного покрова. Прогрессирующее опустынивание – это следствие использования пастбищ при кочевом животноводстве. Предотвращение опустынивание – международная проблема.

Вопросы для повторения:

1. Гипотезы происхождения степей.

2. Общая характеристика флоры и фауны.

3. Причины безлесья степей.

4. Характеристика подзон степей и прерий.

5. Оробиомы и биоресурсы степей.

6. Общая характеристика биома пустынь.

7. Адаптации растений и животных.

8. Экологических типов пустынь, привести примеры.

На первый взгляд, пустыни и степи весьма схожи – однообразные, «безразмерные» ландшафты, в которых отсутствуют деревья. Но если копнуть хоть немного глубже, то станет понятно, что пустыни и степи отличаются, как «небо и земля».

Определение

Пустыня – это природная зона, которая характеризуется минимальным количеством флоры и специфической фауной.

Степь – это природная зона, природно-территориальный комплекс, который отличается преобладанием травяной растительности и соответствующим «комплектом» животных.

Сравнение

Во-первых, обе природные зоны имеют разное географическое положение. В основном пустыни приурочены к тропическому поясу Африки (Сахара), Австралии, Евразии. Но есть и такие, которые находятся в субтропическом и умеренном климатических поясах – Евразия, Северная и Южная Америка, а также береговые пустыни, которые расположились вдоль западных побережий материков Южной группы.

Пустыня Сахара

Степи вытянулись широкими полосами на равнинах Евразии, Южной и Северной Америки в пределах умеренного и субтропического климатических поясов.

Климат является одним из основных факторов, формирующих природную зону. Самые большие пустыни – африканские, австралийские и азиатские – формируются при высоких летних температурах (выше +33°C) и зимних, равных +12°C. Пустыни образуются в условиях минимального увлажнения – до 200 мм годовых атмосферных осадков.

Степи формируются при средних температурах лета, равных 24°C, при зимних, равных -10°C, в условиях недостаточного увлажнения – 250-450 мм годовых атмосферных осадков.

Из-за особенностей климата поверхность пустыни может быть песчаной, каменистой, глинистой или солончаковой – почва в пустыне не формируется. А вот степи покрыты слоем грунта, отличающимся высоким уровнем плодородия.

Растительный мир пустыни – это преимущественно безлистые кустарники, суккуленты и ксерофиты, способные выдержать продолжительную засуху (например, кактусы, молочаи). В степи живут преимущественно склерофиты: ковыль, типчак, тонконог и прочие злаки.

Степь Казахстана

Степь Казахстана К жизни в условиях пустыни приспособились мелкие грызуны, много видов пресмыкающихся, целый ряд насекомых и паукообразных. В степи преобладают копытные, мелкие грызуны, птицы, пресмыкающиеся и насекомые.

Из-за высокого качества грунта большинство степей на Земле на сегодня распаханы и стали идеальными угодьями для занятий растениеводством. На территории пустыни можно заниматься кочевым животноводством, а при интенсивном увлажнении – выращивать рис, овощи и хлопок.

Выводы сайт

- Обе зоны имеют разное географическое положение: большинство пустынь приурочены к тропикам, степи – это субтропический и умеренный климатический пояс.

- Климат, в котором формируются пустыни, более экстремальный. Здесь жарче, а атмосферных осадков выпадает меньше.

- В пустыне почвы не формируются, в степи грунты есть, и они весьма плодородны.

- Обе зоны имеют различный растительный и животный набор.

- Территории степей активно задействованы в растениеводстве. В девственном состоянии сбереглись лишь небольшие участки этой природной зоны. Только сейчас и только очень небольшие участки пустыни развитые арабские страны начинают включать в ирригационное сельское хозяйство.