На заре развития жизни на Земле все клеточные формы были представлены бактериями. Они всасывали органические вещества, растворённые в первичном океане, через поверхность тела.

Со временем некоторые бактерии приспособились производить органические вещества из неорганических. Для этого они использовали энергию солнечного света. Возникла первая экологическая система, в которой эти организмы были производителями. В результате этого в атмосфере Земли появился кислород, выделяемый этими организмами. С его помощью можно из той же самой пищи получить гораздо больше энергии, а добавочную энергию использовать на усложнение строения тела: разделение тела на части.

Одно из важных достижений жизни — разделение ядра и цитоплазмы. В ядре находится наследственная информация. Специальная мембрана вокруг ядра позволила защитить от случайных повреждений. По мере необходимости цитоплазма получает из ядра команды, направляющие жизнедеятельность и развитие клетки.

Организмы, у которых ядро отделено от цитоплазмы, образовали надцарство ядерных (к ним относятся — растения, грибы, животные).

Таким образом, клетка — основа организации растений и животных — возникла и развилась в ходе биологической эволюции.

Даже не вооружённым глазом, а ещё лучше под лупой можно видеть, что мякоть зрелого арбуза состоит из очень мелких крупинок, или зёрнышек. Это клетки — мельчайшие «кирпичики», из которых состоят тела всех живых организмов, в том числе и растительных.

Жизнь растения осуществляется соединённой деятельностью его клеток, создающих единое целое. При многоклеточности частей растения существует физиологическое разграничение их функций, специализация различных клеток в зависимости от местоположения их в теле растения.

Растительная клетка отличается от животной тем, что имеет плотную оболочку, покрывающую внутреннее содержимое со всех сторон. Клетка не является плоской (как её принято изображать), она скорей всего похожа на очень маленький пузырёк, наполненный слизистым содержимым.

Строение и функции растительной клетки

Рассмотрим клетку как структурно-функциональную единицу организма. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной стенкой, в которой имеются более тонкие участки — поры. Под ней находится очень тонкая плёнка — мембрана, покрывающая содержимое клетки — цитоплазму. В цитоплазме есть полости — вакуоли, заполненные клеточным соком. В центре клетки или около клеточной стенки расположено плотное тельце — ядро с ядрышком. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой. По всей цитоплазме распределены мелкие тельца — пластиды.

Строение растительной клетки

Строение и функции органоидов растительной клетки

| Органоид | Рисунок | Описание | Функция | Особенности |

Клеточная стенка или плазматическая мембрана | Бесцветная, прозрачная и очень прочная | Пропускает в клетку и выпускает из клетки вещества. | Клеточная мембрана полупроницаемая |

|

Цитоплазма | Густое тягучее вещество | В ней располагаются все другие части клетки | Находится в постоянном движении |

|

Ядро (важная часть клетки) | Округлое или овальное | Обеспечивает передачу наследственных свойств дочерним клеткам при делении | Центральная часть клетки |

|

Сферической или неправильной формы | Принимает участие в синтезе белка | |||

| Резервуар, отделённый от цитоплазмы мембраной. Содержит клеточный сок | Накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности ненужные клетке. | По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль |

|

Пластиды | Хлоропласты | Используют световую энергию солнца и создают органические из неорганических | Форма дисков, отграниченных от цитоплазмы двойной мембраной |

|

Хромопласты | Образуются в результате накопления каротиноидов | Жёлтые, оранжевые или бурые |

||

| Лейкопласты | Бесцветные пластиды | ||

Ядерная оболочка | Состоит из двух мембран (наружная и внутренняя) с порами | Отграничивает ядро от цитоплазмы | Даёт возможность осуществляться обмену между ядром и цитоплазмой |

Живая часть клетки — это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.

Современная обобщенная схема растительной клетки

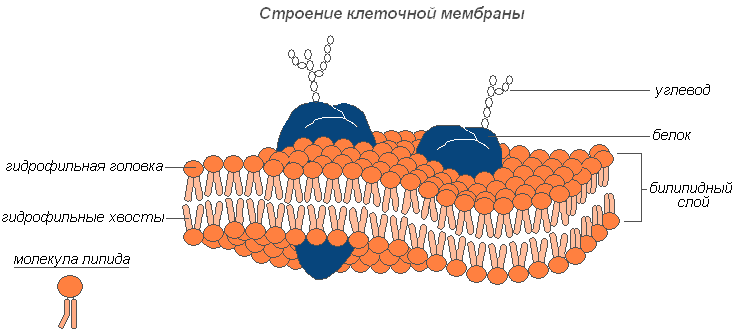

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) — ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) — нерастворимого в воде полисахарида.

Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.

Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.

Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.

Строение клеточной мембраны

Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, — сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.

Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.

Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от условий может быть плотной (в форме геля) или более жидкой (в форме золя), как во всей цитоплазме, так и в отдельных ее участках. В гиалоплазме локализуются и взаимодействуют между собой и средой гиалоплазмы различные органеллы и включения. При этом расположение их чаще всего специфично для определенных типов клеток. Через билипидную мембрану гиалоплазма взаимодействует с внеклеточной средой. Следовательно, гиалоплазма является динамической средой и играет важную роль в функционировании отдельных органелл и жизнедеятельности клеток в целом.

Цитоплазматические образования – органеллы

Органеллы (органоиды) — структурные компоненты цитоплазмы. Они имеют определённую форму и размеры, являются обязательными цитоплазматическими структурами клетки. При их отсутствии или повреждении клетка обычно теряет способность к дальнейшему существованию. Многие из органоидов способны к делению и самовоспроизведению. Размеры их настолько малы, что их можно видеть только в электронный микроскоп.

Ядро

Ядро — самая заметная и обычно самая крупная органелла клетки. Оно впервые было подробно исследовано Робертом Броуном в 1831 году. Ядро обеспечивает важнейшие метаболические и генетические функции клетки. По форме оно достаточно изменчиво: может быть шаровидным, овальным, лопастным, линзовидным.

Ядро играет значительную роль в жизни клетки. Клетка, из которой удалили ядро, не выделяет более оболочку, перестаёт расти и синтезировать вещества. В ней усиливаются продукты распада и разрушения, вследствие этого она быстро погибает. Образование нового ядра из цитоплазмы не происходит. Новые ядра образуются только делением или дроблением старого.

Внутреннее содержимое ядра составляет кариолимфа (ядерный сок), заполняющая пространство между структурами ядра. В нём находится одно или несколько ядрышек, а также значительное количество молекул ДНК, соединённых со специфическими белками — гистонами.

Строение ядра

Ядрышко

Ядрышко — как и цитоплазма, содержит преимущественно РНК и специфические белки. Важнейшая его функция заключается в том, что в нём происходит формирование рибосом, которые осуществляют синтез белков в клетке.

Аппарат Гольджи

Аппарат Гольджи — органоид, имеющий универсальное распространение во всех разновидностях эукариотических клеток. Представляет собой многоярусную систему плоских мембранных мешочков, которые по периферии утолщаются и образуют пузырчатые отростки. Он чаще всего расположен вблизи ядра.

Аппарат Гольджи

В состав аппарата Гольджи обязательно входит система мелких пузырьков (везикул), которые отшнуровываются от утолщённых цистерн (диски) и располагаются по периферии этой структуры. Эти пузырьки играют роль внутриклеточной транспортной системы специфических секторных гранул, могут служить источником клеточных лизосом.

Функции аппарата Гольджи состоят также в накоплении, сепарации и выделении за пределы клетки с помощью пузырьков продуктов внутриклеточного синтеза, продуктов распада, токсических веществ. Продукты синтетической деятельности клетки, а также различные вещества, поступающие в клетку из окружающей среды по каналам эндоплазматической сети, транспортируются к аппарату Гольджи, накапливаются в этом органоиде, а затем в виде капелек или зёрен поступают в цитоплазму и либо используются самой клеткой, либо выводятся наружу. В растительных клетках Аппарат Гольджи содержит ферменты синтеза полисахаридов и сам полисахаридный материал, который используется для построения клеточной оболочки. Предполагают, что он участвует в образовании вакуолей. Аппарат Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1897 году.

Лизосомы

Лизосомы представляют собой мелкие пузырьки, ограниченные мембраной основная функция которых — осуществление внутриклеточного пищеварения. Использование лизосомного аппарата происходит при прорастании семени растения (гидролиз запасных питательных веществ).

Строение лизосомы

Микротрубочки

Микротрубочки — мембранные, надмолекулярные структуры, состоящие из белковых глобул, расположенных спиральными или прямолинейными рядами. Микротрубочки выполняют преимущественно механическую (двигательную) функцию, обеспечивая подвижность и сокращаемость органоидов клетки. Располагаясь в цитоплазме, они придают клетке определённую форму и обеспечивают стабильность пространственного расположения органоидов. Микротрубочки способствуют перемещению органоидов в места, которые определяются физиологическими потребностями клетки. Значительное количество этих структур расположено в плазмалемме, вблизи клеточной оболочки, где они участвуют в формировании и ориентации целлюлозных микрофибрилл оболочек растительных клеток.

Строение микротрубочки

Вакуоль

Вакуоль — важнейшая составная часть растительных клеток. Она представляет собой своеобразную полость (резервуар) в массе цитоплазмы, заполненную водным раствором минеральных солей, аминокислот, органических кислот, пигментов, углеводов и отделённую от цитоплазмы вакуолярной мембраной — тонопластом.

Цитоплазма заполняет всю внутреннюю полость только у самых молодых растительных клеток. С ростом клетки существенно изменяется пространственное расположение вначале сплошной массы цитоплазмы: у неё появляются заполненные клеточным соком небольшие вакуоли, и вся масса становится ноздреватой. При дальнейшем росте клетки отдельные вакуоли сливаются, оттесняя к периферии прослойки цитоплазмы, в результате чего в сформированной клетке находится обычно одна большая вакуоль, а цитоплазма со всеми органеллами располагаются около оболочки.

Водорастворимые органические и минеральные соединения вакуолей обусловливают соответствующие осмотические свойства живых клеток. Этот раствор определённой концентрации является своеобразным осмотическим насосом для регулируемого проникновения в клетку и выделения из неё воды, ионов и молекул метаболитов.

В комплексе со слоем цитоплазмы и её мембранами, характеризующимися свойствами полупроницаемости, вакуоль образует эффективную осмотическую систему. Осмотически обусловленными являются такие показатели живых растительных клеток, как осмотический потенциал, сосущая сила и тургорное давление.

Строение вакуоли

Пластиды

Пластиды — самые крупные (после ядра) цитоплазматические органоиды, присущие только клеткам растительных организмов. Они не найдены только у грибов. Пластиды играют важную роль в обмене веществ. Они отделены от цитоплазмы двойной мембранной оболочкой, а некоторые их типы имеют хорошо развитую и упорядоченную систему внутренних мембран. Все пластиды едины по происхождению.

Хлоропласты — наиболее распространённые и наиболее функционально важные пластиды фотоавтотрофных организмов, которые осуществляют фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к образованию органических веществ и выделению свободного кислорода. Хлоропласты высших растений имеют сложное внутреннее строение.

Строение хлоропласта

Размеры хлоропластов у разных растений неодинаковы, но в среднем диаметр их составляет 4-6 мкм. Хлоропласты способны передвигаться под влиянием движения цитоплазмы. Кроме того, под воздействием освещения наблюдается активное передвижение хлоропластов амебовидного типа к источнику света.

Хлорофилл — основное вещество хлоропластов. Благодаря хлорофиллу зелёные растения способны использовать световую энергию.

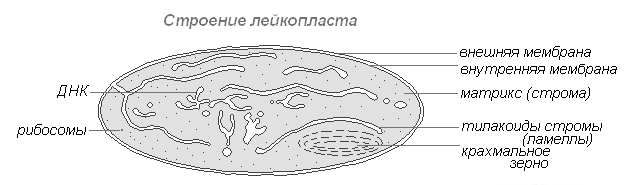

Лейкопласты (бесцветные пластиды) представляют собой чётко обозначенные тельца цитоплазмы. Размеры их несколько меньше, чем размеры хлоропластов. Более и однообразна и их форма, приближающая к сферической.

Строение лейкопласта

Встречаются в клетках эпидермиса, клубнях, корневищах. При освещении очень быстро превращаются в хлоропласты с соответствующим изменением внутренней структуры. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из излишков глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, в них синтезируется крахмал, основная масса которого откладывается в запасающих тканях или органах (клубнях, корневищах, семенах) в виде крахмальных зёрен. У некоторых растений в лейкопластах откладываются жиры. Резервная функция лейкопластов изредка проявляется в образовании запасных белков в форме кристаллов или аморфных включений.

Хромопласты в большинстве случаев являются производными хлоропластов, изредка — лейкопластов.

Строение хромопласта

Созревание плодов шиповника, перца, помидоров сопровождается превращением хлоро- или лейкопластов клеток мякоти в каратиноидопласты. Последние содержат преимущественно жёлтые пластидные пигменты — каратиноиды, которые при созревании интенсивно синтезируются в них, образуя окрашенные липидные капли, твёрдые глобулы или кристаллы. Хлорофилл при этом разрушается.

Митохондрии

Митохондрии — органеллы, характерные для большинства клеток растений. Имеют изменчивую форму палочек, зёрнышек, нитей. Открыты в 1894 году Р. Альтманом с помощью светового микроскопа, а внутреннее строение было изучено позднее с помощью электронного.

Строение митохондрии

Митохондрии имеют двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя образует различной формы выросты — трубочки в растительных клетках. Пространство внутри митохондрии заполнено полужидким содержимым (матриксом), куда входят ферменты, белки, липиды, соли кальция и магния, витамины, а также РНК, ДНК и рибосомы. Ферментативный комплекс митохондрий ускоряет работу сложного и взаимосвязанного механизма биохимических реакций, в результате которых образуется АТФ. В этих органеллах осуществляется обеспечение клеток энергией — преобразование энергии химических связей питательных веществ в макроэргиеские связи АТФ в процессе клеточного дыхания. Именно в митохондриях происходит ферментативное расщепление углеводов, жирных кислот, аминокислот с освобождением энергии и последующим превращением её в энергию АТФ. Накопленная энергия расходуется на ростовые процессы, на новые синтезы и т. д. Митохондрии размножаются делением и живут около 10 дней, после чего подвергаются разрушению.

Эндоплазматическая сеть

Эндоплазматическая сеть — сеть каналов, трубочек, пузырьков, цистерн, расположенных внутри цитоплазмы. Открыта в 1945 году английским учёным К. Портером, представляет собой систему мембран, имеющих ультрамикроскопическое строение.

Строение эндоплазматической сети

Вся сеть объединена в единое целое с наружной клеточной мембраной ядерной оболочки. Различают ЭПС гладкую и шероховатую, несущую на себе рибосомы. На мембранах гладкой ЭПС находятся ферментные системы, участвующие в жировом и углеводном обмене. Этот тип мембран преобладает в клетках семян, богатых запасными веществами (белками, углеводами, маслами), рибосомы прикрепляются к мембране гранулярной ЭПС, и во время синтеза белковой молекулы полипептидная цепочка с рибосомами погружается в канал ЭПС. Функции эндоплазматической сети очень разнообразны: транспорт веществ как внутри клетки, так и между соседними клетками; разделение клетки на отдельные секции, в которых одновременно проходят различные физиологические процессы и химические реакции.

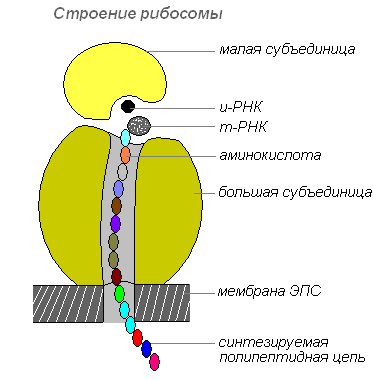

Рибосомы

Рибосомы — немембранные клеточные органоиды. Каждая рибосома состоит из двух не одинаковых по размеру частичек и может делиться на два фрагмента, которые продолжают сохранять способность синтезировать белок после объединения в целую рибосому.

Строение рибосомы

Рибосомы синтезируются в ядре, затем покидают его, переходя в цитоплазму, где прикрепляются к наружной поверхности мембран эндоплазматической сети или располагаются свободно. В зависимости от типа синтезируемого белка рибосомы могут функционировать по одиночке или объединяться в комплексы — полирибосомы.

Структура цитоплазмы

Внутреннее содержимое клетки делится на цитоплазму и ядро. Цитоплазма – это основная по объёму часть клетки.

Определение 1

Цитоплазма – это отделённая от внешней среды клеточной оболочкой внутренняя полужидкая коллоидная среда клетки, в которой расположены ядро, все органеллы мембранного и немембранного строения.

Всё пространство между органоидами в клетке заполнено растворимым содержимым цитоплазмы (цитозолем ). Агрегатное состояние цитоплазмы может быть различным: редким – золь и вязким – гель . По химическому составу цитоплазма достаточно сложная. Это полужидкая слизистая бесцветная масса сложного физико-химического строения (биологический коллоид).

Клетки животного происхождения и очень молодые растительные клетки полностью заполнены цитоплазмой. В растительных клетках при дифференциации образуются мелкие вакуоли , в процессе слияния которых образуется центральная вакуоль, а цитоплазма отходит к оболочке и выстилает её сплошным слоем.

В цитоплазме содержатся:

- соли (1%),

- сахара (4-6%),

- аминокислоты и белки (10-12%),

- жиры и липиды (2-3%) ферменты,

- до 80% воды.

Все эти вещества образуют коллоидный раствор, который не смешивается с водой или вакуолярным содержимим.

В состав цитоплазмы входят:

- матрикс (гиалоплазма),

- цитоскелет,

- органеллы,

- включения.

Гиалоплазма – коллоидная бесцветная структура клетки. Она состоит из растворимых белков, РНК, полисахаридов, липидов и определённым образом расположенных клеточных структур: мембран, органелл, включений.

Цитоскелет , или внутриклеточный скелет, - система белковых образований, - микротрубочек и микронитей – выполняет в клетке опорную функцию, участвует в изменении формы клетки и её движении , обеспечивает определённое расположение ферментов в клетке.

Органеллы – это стабильные клеточные структуры, выполняющие определённые функции, обеспечивающие все процессы жизнедеятельности клетки (движение, дыхание, питание, синтез органических соединений, их транспорт, сохранение и передачу наследственной информации).

Органеллы эукариот делятся на:

- двумембранные (митохондрии, пластиды);

- одномембранные (эндоплазматическая сеть, аппарат (комплекс) Гольджи, лизосомы, вакуоли);

- немембранные (жгутики, реснички, псевдоподии, миофибриллы).

Включения – временные структуры клетки. К ним относятся запасные соединения и конечные продукты обмена веществ: зёрна крахмала и гликогена, капли жира, кристаллы солей.

Функции и свойства цитоплазмы

Цитоплазматическое содержимое клетки способно двигаться, что благоприятствует оптимальному размещению органоидов и в результате лучше протекают биохимические реакции, выделение продуктов обмена и т. п.

У простейших (амёба) благодаря движению цитоплазмы осуществляется основное передвижение клеток в пространстве.

Цитоплазмой сформированы различные внешние образования клетки – жгутики, реснички, выросты поверхности, которые играют важную роль в движении клеток и способствуют соединению клеток в ткани.

Цитоплазма является матриксом для всех клеточных элементов, обеспечивая взаимодействие всех клеточных структур, в ней происходят разнообразные химические реакции, по цитоплазме вещества перемещаются в клетке, а также из клетки в клетку.

Цитоплазма (от греческого kytos - клетка и plasma - сформировавшееся) - это содержимое растительной или животной клетки, за исключением ядра (кариоплазмы). Цитоплазму и кариоплазму называют протоплазмой. В обычном микроскопе она выглядит как полужидкое вещество (основное вещество, или гиалоплазма), в котором взвешены разнообразные капельки, вакуоли, гранулы, палочковидные или нитевидные структуры. Под электронным микроскопом цитоплазма имеет еще более сложный вид (целый лабиринт мембран с заключенной между ними протоплазмой). Цитоплазма является сложной смесью белков, которые находятся в коллоидном состоянии, жиров, и других органических соединений. Из неорганических соединений в цитоплазме присутствует вода, а также различные минеральные вещества.

Снаружи каждая клетка окружена тончайшей плазматической мембраной (т. е. оболочкой), играющей важную роль в регуляции состава клеточного содержимого и являющейся производной цитоплазмы. Мембрана представляет собой трехслойную структуру (наружный и внутренний слои состоят из белка, между ними расположен слой фосфолипидных молекул) общей толщиной около 120 Å (ангстрем). Клеточная стенка пронизана мельчайшими отверстиями - порами, через которые протоплазма одной клетки может обмениваться с протоплазмой других, соседних клеток.

В цитоплазме располагаются различные органоиды - специализированные структуры, выполняющие определенные функции в жизни клеток. Среди них важнейшую роль в обмене веществ играют митохондрии; в обычном микроскопе они видны в виде небольших палочек или зернышек. Данные указывают на их сложную структуру. Каждая митохондрия имеет оболочку, состоящую из трех слоев и внутренней полости. От оболочки в эту полость, заполненную жидким содержимым, вдаются многочисленные перегородки, не доходящие до противоположной стенки, называемые кристами. С митохондриями связаны дыхательные процессы. В цитоплазме имеется так называемая эндоплазматическая сеть (ретикулум) - разветвленная система субмикроскопических канальцев, трубочек и цистерн, ограниченных мембранами. Мембраны эндоплазматической сети двойные. На стороне, обращенной к основному веществу цитоплазмы, на каждой мембране расположены многочисленные гранулы, в состав которых входит рибонуклеиновая кислота, в соответствии с чем их стали называть рибосомами. При участии рибосом в эндоплазматической сети происходит синтез белков.

Одним из компонентов цитоплазмы является сетчатый аппарат или «комплекс Гольджи», тесно связанный с эндоплазматической сетью и участвующий в процессах секреции. Имеются данные, показывающие, что мембраны ядра клетки (см.) без перерыва переходят в мембраны эндоплазматической сети и комплекса Гольджи. В цитоплазме некоторых животных клеток могут присутствовать фибриллы - тонкие нитевидные образования и трубочки, являющиеся сократительными элементами. Часто в цитоплазме видны зерна гликогена (у растений - крахмала), жировые вещества в виде мелких капель и другие структуры. См. также Клетка.

Цитоплазма (от греч. kytos - клетка и plasma - что-либо вылепленное, сформировавшееся) - содержимое клетки, за исключением ядра (кариоплазма). Цитоплазму и кариоплазму называют протоплазмой. Иногда термин «протоплазма» неправильно употребляют в узком смысле слова для обозначения внеядерной части клетки, однако в этом смысле целесообразнее оставить термин «цитоплазма». В физико-химическом отношении цитоплазма представляет многофазную коллоидальную систему. Дисперсионная среда цитоплазмы - вода (до 80%). Дисперсная фаза содержит белковые и жировые вещества, образующие агрегаты молекул - мицеллы. Цитоплазма - вязкая жидкость, практически бесцветная, с удельным весом примерно 1,04, часто сильно преломляющая свет, вследствие чего она бывает видна под микроскопом даже в неокрашенных клетках.

Характерная особенность цитоплазмы, определяющая ее биологические свойства,- неустойчивость коллоидов, способность к быстро сменяющим друг друга состояниям желатинизации и разжижения. Этим обстоятельством объясняется разнообразие картин строения цитоплазмы (зернистое, нитчатое, сетчатое и т. д.), описываемых разными исследователями. В зависимости от возраста клетки, ее физиологического состояния, функции и т. д. может наблюдаться разное строение цитоплазмы. Большое значение имеет также характер предварительной обработки (особенно гистологической фиксации), примененной при получении препарата. Морфология цитоплазмы зависит от состояния ее коллоидов.

В цитоплазме обнаруживают около 60 биогенных элементов; важнейшие ее химические компоненты - белки, углеводы, липоиды и ряд солей. Определяющее отличие цитоплазмы от ядра - присутствие значительного количества рибонуклеиновой кислоты (РНК).

В цитоплазме локализованы ферменты углеводного и белкового обмена и другие, регулирующие энергетику клетки. В оптическом микроскопе цитоплазма чаще всего представляется гомогенной или слабо структурированной коллоидальной массой, в которой, кроме ядра, расположены органоиды (органеллы) и включения. Органоиды - обязательные (или, по крайней мере, постоянно встречающиеся в определенных категориях клеток) компоненты цитоплазмы, выполняющие определенную функцию и имеющие определенное строение, наиболее соответствующее выполнению этой функции. К органоидам относят митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный центр, пластиды растительных клеток и др. Включения - временные образования, связанные с тем или иным этапом клеточного метаболизма (секреция, отложение отработанных веществ, пластических и энергетических резервных веществ и т. д.). Наиболее широко распространены включения нейтральных жиров и гликогена. Цитоплазма окрашивается кислыми красителями, и тогда в ней отчетливо обнаруживаются две зоны - центральная, обладающая малой вязкостью и содержащая значительное число включений (эндоплазма), и периферическая с высокой плотностью и отсутствием включений (эктоплазма). Самый периферический слой эктоплазмы (поверхностный, или корковый) обладает рядом важных свойств, обеспечивающих процессы химического и физического взаимодействия между клеткой и окружающей средой. В цитоплазме некоторых клеток (секреторных, слюнных и поджелудочной желез, кроветворных) обнаруживают резко базофильные участки - эргастоплазму.

Значительное изменение во взглядах на строение цитоплазмы произошло в связи с использованием электронного микроскопа. Выяснилось, что цитоплазма состоит из основного вещества (матрица, гиалоплазма), в котором содержатся две другие важные составные части - эндоплазматическая сеть и рибосомы, а кроме того, органоиды и включения. Гиалоплазма - жидкая или полужидкая непрерывная фаза между более плотными компонентами цитоплазмы. Гиалоплазма гомогенна или мелкозерниста, однако иногда в ней обнаруживают фибриллярные компоненты (так называемые структурные белки), создающие некоторую устойчивость этой части цитоплазмы и объясняющие такие ее свойства, как эластичность, сократимость, устойчивость (ригидность) и др. Вязкость цитоплазмы даже однотипных клеток различна: в яйцах морского ежа она равна 3 спз, а у инфузории парамеции - 8000 спз.

Эндоплазматическая сеть (названная так потому, что она впервые была описана во внутренних участках клетки) представляет систему двойных мембран, между которыми имеются пространства, образующие канальцы, пузырьки и расширенные полости - цистерны. Эндоплазматическая сеть, формирующая так называемую вакуолярную систему клетки, связывает в одно целое поверхностную оболочку клетки, цитоплазму, митохондрии и ядерную оболочку. Вследствие существования такой связи возможен непрерывный метаболический обмен между всеми участками клетки.

На наружной поверхности эндоплазматических мембран базофильных территорий (эргастоплазма) располагаются многочисленные рибосомы (гранулярный тип эндоплазматической сети); гладкий тип этого органоида характерен для участков, в которых происходит синтез жиров и углеводов. Эндоплазматическая сеть обнаружена во всех клетках (за исключением зрелых эритроцитов млекопитающих), однако она слабо развита в недифференцированных (например, эмбриональных) клетках и получает наиболее сильное развитие в активно метаболирующих клетках. Рибосомы - гранулы диаметром 150-350 Å. - обязательный компонент цитоплазмы. В наиболее примитивно построенных клетках они располагаются свободно в гиалоплазме, в более высокоорганизованных, как правило, связаны с эндоплазматической сетью. Рибосомы содержат аминокислоты и РНК. Нить последней соединяет их в активные комплексы, носящие название полирибосом. Основная функция этих органоидов - синтез специфического белка, процесс, в котором определяющую роль играет так называемая информационная РНК.

Клеточная оболочка - поверхностный участок цитоплазмы - имеет толщину 70-120 Å и состоит из одного липоидного и двух белковых слоев; именно существование этой оболочки определяет избирательную проницаемость клетки для ряда веществ. Поверхностный участок цитоплазмы осуществляет начальные этапы процессов фагоцитоза (см.), т. е. захватывания твердых тел, и пиноцитоза (см), заглатывания жидкостей, что имеет решающее значение при активном проникновении этих веществ в клетку или защитном захватывании ею болезнетворных микроорганизмов (бактерий, простейших). В цитоплазме происходит в некоторых случаях процесс их обезвреживания, а в других (например, при вирусной инфекции), наоборот,- их размножение.

Цитоплазма - носитель наследственных единиц, обусловливающих свойства организма, способные передаваться потомству (цитоплазматическая наследственность). Корренс (С. Correns) впервые показал, что пестролистность и дефекты хлорофиллообразования у растений зависят от присутствия и распределения бесцветных и окрашенных органоидов - пластид, ведающих образованием в растительной клетке органических веществ из воды и углекислоты при помощи солнечного света. Таким образом, через цитоплазму передаются определенные наследственные признаки. Явления цитоплазматической наследственности, впервые описанные у растений, были затем обнаружены у разнообразных организмов. Так, Эфрусси (В. Ephrussi) показал, что, воздействуя акридиновыми соединениями, можно получить мелкую наследственную расу дрожжей. Ее появление, очевидно, связано с изменением митохондрий. У дрозофилы с цитоплазматической наследственностью, передающейся через яйцеклетку, связана различная чувствительность к действию CO 2 . Наконец, антигенные свойства клеток животных и человека, передающиеся от одного поколения к другому, также определяются, очевидно, цитоплазматической наследственностью. Однако не следует считать, что свойства цитоплазмы, в том числе и ее участие в наследовании признаков, обособлены от свойств остальных составных частей клетки, в первую очередь ядра. Вследствие существования единой вакуолярно-мембранной системы имеется непрерывная связь, обеспечивающая обмен разнообразными материалами между всеми компонентами клетки. Она особенно усиливается в некоторые периоды жизнедеятельности клетки. Так, в процессе деления смешивается ядерное вещество и цитоплазма и из образовавшейся миксоплазмы формируется митотический аппарат (см. Митоз).

Процессы синтеза белков в цитоплазме начинаются с выхода из ядра информационной РНК (см. Нуклеиновые кислоты).

Известно, что большинство живых существ состоят из воды в свободном или связанном виде на 70 и более процентов. Откуда же ее берется столько, где она локализуется? Оказывается, каждая клетка в своем составе имеет до 80 % воды, и только остальное приходится на массу сухого вещества.

И главной "водной" структурой является как раз цитоплазма клетки. Это сложная, неоднородная, динамичная внутренняя среда, с особенностями строения и выполняемыми функциями которой мы и познакомимся далее.

Протопласт

Данным термином принято обозначать все внутреннее содержимое любой эукариотической мельчайшей структуры, отделенное плазматической мембраной от других ее "коллег". То есть сюда входит цитоплазма - внутренняя среда клетки, органоиды, в ней расположенные, ядро с ядрышками и генетическим материалом.

Какие органоиды располагаются внутри цитоплазмы? Это:

- рибосомы;

- митохондрии;

- аппарат Гольджи;

- лизосомы;

- вакуоли (у растений и грибов);

- клеточный центр;

- пластиды (у растений);

- реснички и жгутики;

- микрофиламенты;

- микротрубочки.

Ядро, отделенное кариолеммой, с ядрышками и также содержит цитоплазма клетки. В центре оно у животных, ближе к стенке - у растений.

Таким образом, особенности строения цитоплазмы будут во многом зависеть от типа клетки, от самого организма, его принадлежности к царству живых существ. В целом же она занимает все свободное пространство внутри и выполняет ряд важных функций.

Матрикс, или гиалоплазма

Строение цитоплазмы клетки складывается в первую очередь из ее деления на части:

- гиалоплазма - постоянная жидкая часть;

- органоиды;

- включения - переменные структуры.

Матрикс, или гиалоплазма, - это главная внутренняя составляющая, которая может находиться в двух состояниях - золе и геле.

Цитозоль - такая цитоплазма клетки, которая обладает более жидким агрегатным характером. Цитогель - то же самое, но в более густом, богатом крупными молекулами органических веществ, состоянии. Общий химический состав и физические свойства гиалоплазмы выражаются так:

- бесцветное, вязкое коллоидное вещество, достаточно густое и слизистое;

- имеет четкую дифференциацию по структурной организации, однако вследствие подвижности легко может ее изменять;

- изнутри представлена цитоскелетом или микротрабекулярной решеткой, которая образуется за счет белковых нитей (микротрубочек и микрофиламентов);

- на частях данной решетки и располагаются все структурные части клетки в целом, а за счет микротрубочек, аппарата Гольджи и ЭПС между ними через гиалоплазму происходит сообщение.

Таким образом, гиалоплазма - важная часть, которая обеспечивает многие функции цитоплазмы в клетке.

Состав цитоплазмы

Если говорить о химической составе, то на долю воды в цитоплазме приходится около 70 %. Это усредненное значение, ведь у некоторых растений есть клетки, в которых до 90-95% воды. Сухое вещество представлено:

Общая химическая реакция среды - щелочная либо слабощелочная. Если рассмотреть, как располагается цитоплазма клетки, то следует отметить такую особенность. Часть собрана у края, в районе плазмалеммы, и называется эктоплазмой. Другая же часть ориентирована ближе к кариолемме, носит имя эндоплазмы.

Строение цитоплазмы клетки определяется специальными структурами - микротрубочками и микрофиламентами, поэтому их рассмотрим подробнее.

Микротрубочки

Полые небольшие удлиненные частички размером до нескольких микрометров. Диаметр - от 6 до 25 нм. Из-за слишком мизерных показателей полное и емкое изучение данных структур пока невозможно, однако предполагают, что стенки их состоят из белкового вещества тубулина. Это соединение имеет цепочечную спирально закрученную молекулу.

Некоторые функции цитоплазмы в клетке исполняются именно благодаря наличию микротрубочек. Так, например, они участвуют в выстраивании грибов и растений, некоторых бактерий. В клетках животных их намного меньше. Также именно эти структуры осуществляют движение органоидов в цитоплазме.

Сами по себе микротрубочки нестабильны, способны быстро распадаться и формироваться вновь, время от времени обновляясь.

Микрофиламенты

Достаточно важные элементы цитоплазмы. Представляют собой длинные нити из актина (глобулярный белок), которые, переплетаясь друг с другом, формируют общую сеть - цитоскелет. Другое название - микротрабекулярная решетка. Это своего рода особенности строения цитоплазмы. Ведь именно благодаря такому цитоскелету удерживаются вместе все органоиды, они могут смело сообщаться между собой, через них проходят вещества и молекулы, осуществляется метаболизм.

Однако известно, что цитоплазма - внутренняя среда клетки, которая часто способна менять свои физические данные: становиться более жидкой или вязкой, менять структуру (переход из золя в гель и обратно). В связи с этим микрофиламенты - динамичная, лабильная часть, способная быстро перестраиваться, видоизменяться, распадаться и формироваться вновь.

Плазматические мембраны

Важное значение для клетки имеет наличие хорошо развитых и нормально функционирующих многочисленных мембранных структур, что также составляет своего рода особенности строения цитоплазмы. Ведь именно через плазматические мембранные преграды происходит транспорт молекул, питательных веществ и продуктов метаболизма, газов для процессов дыхания и так далее. Именно поэтому большинство органоидов имеет эти структуры.

Они, подобно сети, располагаются в цитоплазме и отграничивают внутреннее содержимое своих хозяев друг от друга, от окружающей среды. Защищают и предохраняют от нежелательных веществ и бактерий, представляющих угрозу.

Строение большинства из них сходно - жидкостно-мозаичная модель, рассматривающая каждую плазмалемму как биослой из липидов, пронизанный разными белковыми молекулами.

Так как функции цитоплазмы в клетке - это в первую очередь транспортное сообщение между всеми ее частями, то наличие мембран у большинства органоидов является одной из структурных частей гиалоплазмы. Комплексно, все вместе, они выполняют общие задачи по обеспечению жизнедеятельности клетки.

Рибосомы

Небольшие (до 20 нм) округлые структуры, состоящие из двух половинок - субъединиц. Эти половинки могут существовать как вместе, так и разъединяться на какое-то время. Основа состава: и белок. Основные места локализации рибосом в клетке:

Функции данных структур заключаются в синтезе и сборке белковых макромолекул, которые расходуются на жизнедеятельность клетки.

и аппарат Гольджи

Многочисленная сеть канальцев, трубочек и пузырьков, образующая проводящую систему внутри клетки и расположенная по всему объему цитоплазмы, носит название эндоплазматической сети, или ретикулума. Ее функция соответствует строению - обеспечение взаимосвязи органоидов между собой и транспортировка питательных молекул к органеллам.

Комплекс Гольджи, или аппарат, выполняет функцию накопления необходимых веществ (углеводов, жиров, белков) в системе специальных полостей. Они ограничены от цитоплазмы мембранами. Также именно данный органоид является местом синтеза жиров и углеводов.

Пероксисомы и лизосомы

Лизосомы - небольшие округлые структуры, напоминающие пузырьки, заполненные жидкостью. Они весьма многочисленны и распределены в цитоплазме, где свободно перемещаются внутри клетки. Главная задача их - растворение чужеродных частиц, то есть устранение "врагов" в виде отмерших участков клеточных структур, бактерий и других молекул.

Жидкое содержимое насыщенно ферментами, поэтому лизосомы принимают участие в расщеплении макромолекул до их мономерных звеньев.

Пероксисомы - небольшие овальные или круглые органеллы, имеющие одинарную мембрану. Заполнены жидким содержимым, включающим большое количество различных ферментов. Являются одними из основных потребителей кислорода. Свои функции выполняют в зависимости от типа клетки, в которой находятся. Возможен синтез миелина для оболочки нервных волокон, а также могут осуществлять окисление и обезвреживание токсичных веществ и разных молекул.

Митохондрии

Данные структуры совершенно не зря называют силовыми (энергетическими) станциями клетки. Ведь именно в них происходит образование главных энергоносителей - молекул аденозинтрифосфорной кислоты, или АТФ. По внешнему виду напоминают фасолину. Мембрана, ограничивающая митохондрию от цитоплазмы, двойная. Внутренняя структура сильно складчатая для увеличения поверхности синтеза АТФ. Складки имеют название кристы, содержат большое количество разных ферментов для катализирования процессов синтеза.

Больше всего митохондрий имеют мышечные клетки в организмах животных и человека, так как именно они требуют повышенного содержания и расхода энергии.

Явление циклоза

Движение цитоплазмы в клетке имеет название циклоза. Оно складывается из нескольких типов:

- колебательное;

- ротационное, или круговое;

- струйчатое.

Любое движение необходимо для обеспечения ряда важных функций цитоплазмы: полноценного перемещения органоидов внутри гиалоплазмы, равномерного обмена питательными веществами, газами, энергией, выведения метаболитов.

Циклоз происходит как в растительных, так и в животных клетках, без исключений. Если он прекращается, то организм погибает. Поэтому данный процесс - это еще и показатель жизнедеятельности существ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цитоплазма животной любой эукариотической - очень динамичная, живая структура.

Отличие цитоплазмы животной и растительной клетки

На самом деле отличий немного. Общий план строения, выполняемые функции полностью схожи. Однако некоторые расхождения все же есть. Так, например:

В остальных отношениях обе структуры идентичны по составу и строению цитоплазмы. Может варьироваться количество тех или иных элементных звеньев, но наличие их обязательно. Поэтому значение цитоплазмы в клетке как растений, так и животных одинаково велико.

Роль цитоплазмы в клетке

Значение цитоплазмы в клетке велико, если не сказать, что оно определяющее. Ведь это основа, в которой располагаются все жизненно важные структуры, поэтому переоценить ее роль сложно. Можно сформулировать несколько основных пунктов, раскрывающих это значение.

- Именно она объединяет все составные части клетки в одну комплексную единую систему, осуществляющую процессы жизнедеятельности слаженно и совокупно.

- Благодаря входящей в состав воде, цитоплазма в клетке выполняет функции среды для многочисленных сложных биохимических взаимодействий и физиологических превращений веществ (гликолиз, питание, газообмен).

- Это основная "емкость" для существования всех органоидов клетки.

- За счет микрофиламентов и трубочек формирует цитоскелет, связывая органоиды и позволяя им передвигаться.

- Именно в цитоплазме сосредоточен ряд - ферментов, без которых не происходит ни одна биохимическая реакция.

Подводя итог, нужно сказать следующее. Роль цитоплазмы в клетке практически ключевая, так как она - основа всех процессов, среда жизни и субстрат для реакций.

Цитоплазма, отделенная от окружающей среды плазмолеммой, включает в себя основное вещество (матрикс и гиалоплазма), находящиеся в ней обязательные клеточные компоненты – органеллы, а также различные непостоянные структуры – включения.

В электронном микроскопе матрикс цитоплазмы имеет вид гомогенного или тонкозернистого вещества с низкой электронной плотностью. Основное вещество цитоплазмы заполняет пространство между плазмалеммой, ядерной оболочкой и другими внутриклеточными структурами. Гиалоплазма является сложной коллоидной системой, включающей в себя различные биополимеры. Основное вещество цитоплазмы образует истинную внутреннюю среду клетки, которая объединяет все внутриклеточные структуры и обеспечивает взаимодействие их друг с другом. В электронном микроскопе матрикс цитоплазмы имеет вид гомогенного или тонкозернистого вещества с низкой электронной плотностью. Включает микротрабекулярную сеть, образованную тонкими фибриллами толщиной 2-3 нм и пронизывающей всю цитоплазму. Основное вещество цитоплазмы следует рассматривать так же, как сложную коллоидную систему, способную переходить из жидкого состояния в гелеобразное.

Функции : - объединяет все клеточные структуры и обеспечивает их взаимодействие друг с другом. – является вместилищем для ферментов и АТФ. – откладываются запасные продукты. – происходят различные реакции (синтез белка). – постоянство среды. – является каркасом.

Включениями называют непостоянные компоненты цитоплазмы, которые служат запасными питательными веществами, продуктами, подлежащими выведению из клетки, балластными веществами.

Органеллы - это постоянные структуры цитоплазмы, выполняющие в клетке жизненно важные функции.

Немембранные органеллы :

1) Рибосомы - мелкие тельца грибовидной формы, в которых идет синтез белка. Они состоят из рибосомальной РНК и белка, образующего большую и малую субъединицы.

2) Цитоскелет - опорно-двигательная система клетки, включающая немембранные образования, выполняющие как каркасную, так и двигательную функции в клетке. Эти нитчатые или фибриллярные могут быстро возникать и так же быстро исчезать. К этой системе относятся фибриллярные структуры(5-7нм) и микротрубочки (состоят из 13 субъединиц).

3) Клеточный центр состоит из центриолей (длинна 150нм, диаметр 300-500 нм), окруженных центросферами.

Центриоли состоят из 9 триплетов микротрубочек. Функции:

Образование нитей митотического веретена деления.

– Обеспечение расхождения сестринских хроматид в анафазе митоза.

4) Реснички (Ресничка представляет собой тонкий цилиндрический вырост цитоплазмы с постоянным диаметром 300 нм. Этот вырост от основания до самой его верхушки покрыт плазматической мембраной) и жгутики (длинна 150 мкм) - это специальные органеллы движения, встречающиеся в некоторых клетках различных организмов.

Мембранные органеллы цитоплазмы, их строение и функции.

- Эндоплазматическая сеть (ЭПС) - одномембранная система канальцев, трубочек, цистерн, которая пронизывает всю цитоплазму. Она разделяет ее на отдельные отсеки, в которых идет синтез различных веществ, обеспечивает сообщение между отдельными частями клетки и транспорт веществ. Различают гладкую и гранулярную ЭПС. На гладкой - идет синтез липидов, метаболизме углеводов, дезактивации вредных веществ. На гранулярной - располагаются рибосомы и синтезируется белок, транспорт и поставка.

- Аппарат Гольджи - одномембранная структура, состоящая из пузырьков и цистерн, связанная с ЭПС и собранная в небольших зонах. Обеспечивает упаковку и вынос синтезируемых веществ из клетки, образование лизосом, сортировка белков.

- Лизосомы - шарообразные тельца, ограниченные одиночной мембраной, размером 0,2-0,4 мкм, содержащие гидролитические ферменты, которые расщепляют высокомолекулярные вещества, т. е обеспечивают внутриклеточное переваривание.

- Пероксисомы - небольшие (размером 0,3-1,5 мкм) овальной формы тельца, ограниченные мембраной, содержащие гранулярный матрикс, в центре которого часто видны кристаллоподобные структуры, состоящие из фибрилл и трубочек. Пероксисомы особенно характерны для клеток печени и почек. Во фракции пероксисом обнаруживаются ферменты окисления аминокислот, при работе которых образуется перекись водорода.

- Митохондрии - полуавтономные двумембранные структуры продолговатой формы. Наружная мембрана гладкая, а внутренняя имеет складки - кристы, увеличивающие ее поверхность. Внутри митохондрия заполнена матриксом, в котором находятся кольцевая молекула ДНК, РНК, рибосомы. Количество митохондрий в клетках различно, с ростом клеток их число увеличивается в результате деления. Митохондрии - это «энергетические станции» клетки. В процессе дыхания в них происходит окончательное окисление веществ кислородом воздуха. Выделяющаяся энергия запасается в молекулах АТФ, синтез которых происходит в этих структурах.

Строение ядра. Ядрышко строение и функции.

ядро открыто в 1831г. Броуном. В клетке может быть от одного до нескольких ядер, чаще округлых расположенных в центре клетки. Ядро присутствует во всех эукариотах, но в тромбоцитах крови ядра утрачиваются и клетки погибают.

Ядро – структура, обеспечивающая генетическую детерминацию и регуляцию белкового синтеза. Строение: ядерная оболочка, хроматин, ядерный сок, ядрышко.

Ядерная оболочка состоит их 2 мембран типичного строения между кот перенуклеарное пространство, соединяющееся с каналом ЭПС. На наружной ядерной мембране много рибосом. внутренняя мембрана связана с внутриядерным матриксом, состоящим из белков, кот удерживает хроматин(Ф-ции:защитная и транспортная).

Ядерный сок – по физ. Состоянию аналогичен гиалоплазме, но имеет др. набор белков, нуклеотиды, ДНК и РНК.

Хроматин – вещество образованное ДНК и белками. Из него во время деления клетки образуется хромосомы. Он виден в ядре на стадии интерфазы в виде глыбок.

В ядрышке выделяют нитчатый и зернистый компоненты. Нитчатый компонент состоит из белка и гигантской РНК – предшественницы, которая затем образует более мелкие рРНК. В процессе созревания фибриллы преобразуются в зёрна (гранулы). Функции: обеспечивает образование и созревание рРНК.

Хромосомы, их классификация по месту расположения центромеры. Кариотип. Идеограмма.

Хромосомы-органоиды ядра клетки, определяющие наследственные свойства (признаки) клеток и организмов. Способны к делению (самовоспроизведению). Каждый вид организмов имеет свойственные ему хромосомы и их постоянный набор в ядрах клеток. Число хромосом в клетках разных видов организмов колеблется от двух до нескольких сотен. Хромосомы перед делением клеток хорошо видны в микроскоп.

Классификация по месту центромеры:

- Равноплечие (метацентрические) – с центромерой посередине.

- Неравноплечие (субметацентрические) – с центромерой сдвинутой к одному из концов.

- Палочковидные (акроцентрические) – с центромерой расположенной практически на конце хромосомы.

Кариотип – совокупность числа, размеров и особенностей строения хромосом данного вида.

Идеограмма – графическое изображение кариотипа.

Строение, свойства и функции хромосом.

Строение – состоят из ДНК и белков, образующих хроматин.

- - Хранение генетической информации.

- - Использование генетической информации для поддержания клеточной организации.

- - Регуляция считывания наследственной информации.

- - Удвоение генетического материала.

- - Передача генетической информации от материнской клетки к дочерней.

Свойства хромосом.